Dialoghi di Estetica. Parola ad Anna Detheridge

A inizio millennio ha fondato a Milano l'associazione non profit Connecting Cultures. Ha una lunga esperienza di critica, curatrice, docente e giornalista. E negli scorsi mesi ha dato alle stampe per Einaudi il libro “Scultori della speranza”. A colloquio con Davide Dal Sasso, per il ciclo “Dialoghi di Estetica”, questa settimana c’è Anna Detheridge.

La tesi centrale del tuo recente libro Scultori della speranza è la seguente: se vogliamo discutere lo stato attuale dell’arte, non possiamo esimerci dal prendere nuovamente in esame l’arte concettuale che ha introdotto grandi mutamenti nel corso del Novecento. Pensi che sia stata in qualche modo rimossa o sottovalutata rispetto alla sua portata culturale?

L’arte concettuale segna un cambiamento epocale: da forme d’arte con un rapporto descrittivo con il mondo a un’arte che è una riflessione sui modi di rappresentare il mondo, da linguaggio a metalinguaggio. Una tale forma d’arte non potrà essere lusinghiera con il potere, ma ha il pregio di non riconoscersi in alcuna ideologia. L’antipatia che molti hanno per questa forma d’arte è strettamente connessa ai suoi intenti euristici, alla sua ricerca della verità. La ricerca della verità. Soltanto pronunciare la parola ‘verità’ in tempi postmoderni fa venire l’orticaria a molti.

Nel 1969 Joseph Kosuth, artista ma altrettanto teorico del concettualismo, affermava che “tutta l’arte (dopo Duchamp) è concettuale (in natura) perché l’arte esiste solo concettualmente”. Concordi sulla possibile linea di continuità tra il ready made e le pratiche concettuali dagli Anni Sessanta?

L’arte concettuale ha qualcosa in comune con Duchamp e con il Dadaismo, e in questo senso è un passaggio fondamentale per comprendere quelle forme di arte oggi ancora in grado di proporci qualcosa di significativo per le nostre vite e per il futuro. Le proposizioni e i paradossi enunciati da Duchamp vengono raccolti e sviluppati ulteriormente dall’arte concettuale che passa dalla boutade ironica dadaista a una vera e propria serie di proposizioni analitiche di valenza euristica.

Quando Duchamp pone il ready made nel circuito dell’arte e lo firma, enuncia un paradosso che non è solo un paradosso. Oltre un secolo fa, l’oggetto industriale era una novità e veniva considerato dallo stesso Duchamp superiore al manufatto, prodotto della mano dell’uomo. Il gesto che oggi a noi sembra cinico – quello di firmare un oggetto qualsiasi – e che decreta per alcuni la morte dell’arte, ha anche il suo lato ingenuo, di uomo dell’Ottocento infatuato dalla prestanza della macchina, dalle superfici perfettamente lisce dell’oggetto industrializzato. Sessant’anni più tardi, e dopo ben due guerre mondiali, la generazione di Hans Haacke non solo mette in dubbio il manufatto artistico, ma l’intero sistema dell’arte, la rilevanza della téchne, aprendo a una problematica – tutt’ora attuale – che riguarda le forme della rappresentazione stessa, esplicitando le contraddizioni non solo del sistema dell’arte, ma di una serie di presupposti etici ed estetici.

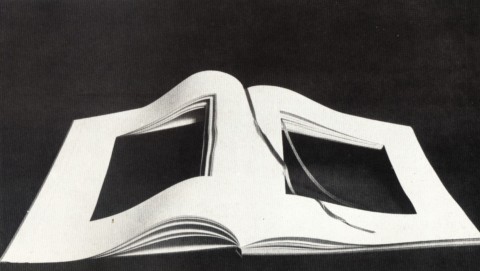

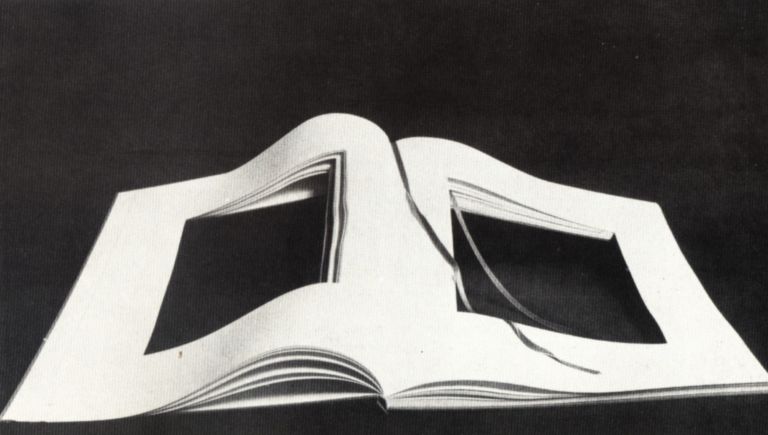

Vincenzo Agnetti, Libro dimenticato a memoria, 1969

L’opera Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 di Haacke è un gesto radicale quanto quello della firma dell’orinatoio da parte di Duchamp. Qualcuno si ricorderà che l’opera consisteva in 142 fotografie di edifici tra i più malandati di New York e sei pannelli con una dettagliata ricostruzione dei passaggi di proprietà tra il 1951 e il 1971 all’interno dello stesso gruppo immobiliare i cui titolari sedevano nel consiglio d’amministrazione del Museo Guggenheim, committente dell’opera e della mostra. Come si sa, la mostra fu annullata senza spiegazioni e lo sfortunato curatore Edward Fry licenziato in tronco. Con questa opera Haacke qualifica e ricontestualizza il gesto provocatorio di Duchamp trasferendolo da boutade senza conseguenze sul piano di realtà dove naturalmente non poteva che avere l’esito che ha avuto. Credo che con questa operazione Haacke evidenzi una realtà più interessante rispetto al gesto di Duchamp. Il contesto in cui avviene il fatto, nel 1971, era ancora quello modernista in cui l’estetica greenberghiana esaltava un’arte astratta, piatta, universale, avulsa da ogni contatto con la vita quotidiana. Dunque, la brutale ridefinizione operata da Haacke evidenzia il non detto, i lati inconfessabili e una certa ipocrisia riguardo ai valori veicolati nelle opere di arte contemporanea. L’arte, una certa arte, è libera di essere tutto o nulla soltanto a patto che non tocchi nel vivo gli interessi dominanti.

All’affermarsi del concettualismo, nel bene o nel male, il mainstream dell’arte è profondamente cambiato. Rispetto all’arte tradizionale, si tratta solo di una rottura o possiamo anche riconoscere un tratto di continuità con il passato?

L’arte concettuale rappresenta una grande e dolorosissima rottura (soprattutto per l’Italia, dove la tradizione della grande pittura è sempre viva, come possiamo vedere costantemente intorno a noi). Le discipline della pittura, della scultura, della decorazione ne escono sconvolte; un artista può impunemente utilizzare una qualsiasi tecnica demandando l’esecuzione ad altri, spesso, in seguito, neppure nominati (e questa è una scorrettezza). La continuità con il passato c’è, ma è nel contesto di riferimento, nella cultura degli individui che abitano un determinato luogo e assorbono i valori tramandati anche oralmente e visivamente. Massimo Bartolini ad esempio – artista contemporaneo neoconcettuale – si rifà al modernismo, ai poeti di cui è un grande lettore, alla sua sensibilità, tutta toscana, per il paesaggio e per la storia dell’arte che lo lega alla grande tradizione italiana. Peccato che, spesso, molti non se ne accorgano.

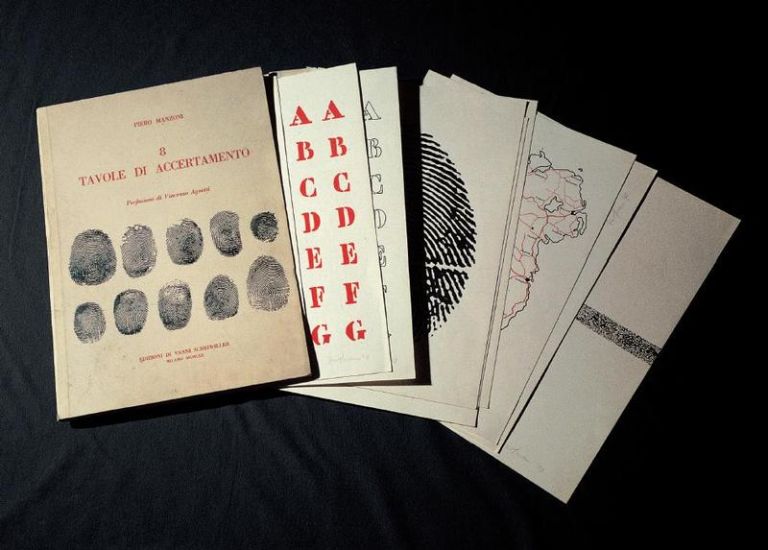

Piero Manzoni, Otto tavole di accertamento, 1962

Saresti d’accordo nel riconoscere che il concettualismo ha anche contribuito a rimarcare la relazionalità sociale necessaria affinché vi sia l’arte?

Il concettualismo è stato un’analisi e un rinnovamento della forma e di ogni discorso linguistico sulla forma, promossi da artisti dotati di una profondissima cultura filosofica e linguistica che ha permesso loro di compiere una riflessione metalinguistica, ossia di fare un’arte che è allo stesso tempo una riflessione sul fare arte. Dentro questa riflessione c’è una critica molto forte alle istituzioni e alle convinzioni non suffragate di superiorità della cultura occidentale, a quel castello di certezze che rappresentano gli scalini di accesso di tante istituzioni spesso elitarie. Un’arte fatta di idee che possono circolare liberamente, indipendentemente dal supporto dell’opera, che è quasi sempre di nessun valore intrinseco o comunque replicabile. Un’arte che dà una grande libertà di accesso in primis alle donne e in seguito a tanti altri soggetti pensanti, i quali richiedono di affermare una propria verità. Non si tratta di relativismo, ma dell’emergere di una società che comincia a riconoscere la propria pluralità, che non si riconosce nelle narrazioni ufficiali così come erano state “confezionate” fino ad allora.

Risalta nel tuo libro la volontà di mostrare come l’arte concettuale sia stata una corrente artistica sviluppatasi anche in Italia. Quali sono le sue caratteristiche e affinità – se ve ne sono – rispetto alle versioni americana e britannica?

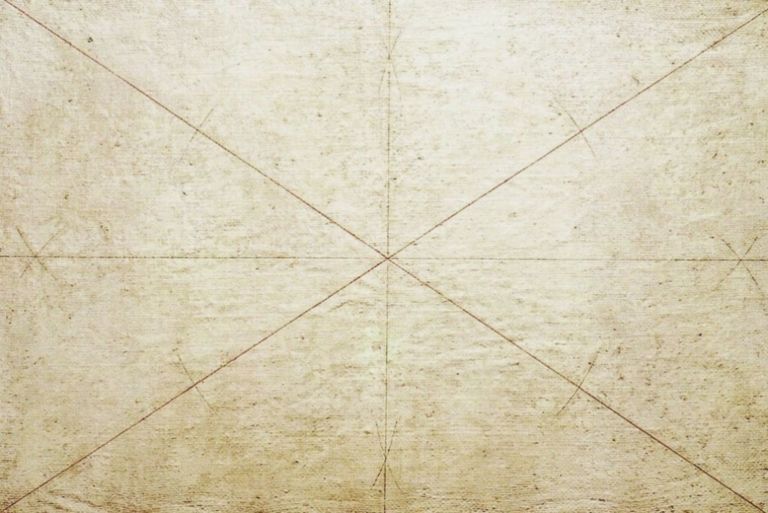

Il contesto culturale italiano degli Anni Sessanta è molto diverso dal mondo anglosassone, ancora segnato da ideologie retrive, da provincialismi autarchici e dai veleni della sconfitta nella Seconda guerra mondiale. Artisti quali Piero Manzoni, Vincenzo Agnetti, Giulio Paolini (erroneamente classificato sotto l’etichetta dell’Arte Povera) sono artisti concettuali a tutto tondo, nonostante la loro riflessione intorno alla forma e alle discipline tradizionali dell’arte avvenisse prima che nei Paesi anglosassoni. Credo che l’Italia possa vantare in questo un vero e proprio primato. Forse non è un caso che nel Belpaese per eccellenza degli artisti colti e sensibili si rendessero conto prima di altri – intorno alla fine degli Anni Cinquanta – dell’impatto della tecnologia e dell’impossibilità per le tradizionali forme d’arte di far fronte a una riformulazione significativa sul tema della rappresentazione rimanendo all’interno di quelle discipline. Il grande tema della rappresentazione stava travolgendo anche altre espressioni artistiche quali la musica e la danza, come hanno dimostrato John Cage, Merce Cunningham e altri. Per non parlare del teatro di Beckett, in cui il linguaggio discorsivo viene quasi del tutto azzerato.

Massimo Bartolini, Laboratorio di Storia e storie, 2002-2007 – Cappella Anselmetti, quartiere Mirafiori Nord, Torino – Progetto Nuovi Committenti

Quali differenze e/o affinità vi sono tra il concettualismo italiano e l’Arte povera?

Ci sono molte sovrapposizioni e rimandi tra gli artisti etichettati dai critici come appartenenti a una o all’altra categoria. In realtà è stato un momento di grandi scambi anche sul piano internazionale con importanti mostre in tutta Europa ma anche negli Stati Uniti, alle quali hanno partecipato più o meno tutti. L’Arte Povera è più vicina a una elaborazione barocca in cui i materiali naturali, industriali si intrecciano e tendono a sottolineare aspetti teatrali, temporali e processuali dell’esperienza, proprio come nell’arte barocca; mentre l’arte concettuale anche in Italia è autoriflessiva, analitica, intenta a indagare i termini del linguaggio, dalla tela bianca e i barattoli di colore di Giulio Paolini o agli assiomi e gli ossimori di Vincenzo Agnetti.

Il tuo resoconto sullo stato attuale dell’arte ha il pregio di sottolineare l’eredità dell’arte concettuale, soprattutto nelle attuali pratiche artistiche pubbliche, relazionali e architettoniche. In conclusione, ti chiederei un approfondimento di questi aspetti.

Credo che si possa tracciare una linea di continuità tra l’arte concettuale, l’arte minimalista e la progettualità relazionale attraverso forme d’arte aperte al contesto e all’interazione con il fruitore. Sono forme d’arte che rifiutano la metafora e procedono per metonimie, pratiche fondate su idee declinate in vario modo con o senza supporti materiali. Per quanto riguarda l’arte relazionale si può certamente dire che ciò che è avvenuto in Italia non corrisponde in alcun modo a quello che è stato scritto da Nicolas Bourriaud nel suo libretto così fortunato e che, tanto meno, Bourriaud ne fosse a conoscenza. L’interesse per l’interazione e l’intersoggettività nell’arte nasce con il lavoro di Franco Basaglia negli Anni Sessanta, e dalla pratica di artisti quali Piero Gilardi ancora oggi attivo e troppo spesso sottovalutato nella sua ricerca, che ha sempre giocato d’anticipo e che ora investe il livello istituzionale del rapporto tra arte e scienza.

Penso, infine, anche alle ricerche relazionali di un artista come Cesare Pietroiusti, che situano l’identità dell’artista ma anche del fruitore e dunque dell’opera dentro un rapporto intersoggettivo dove l’esito dipende dall’interazione tra i soggetti. È un gioco sottile e raffinato, ma allo stesso tempo estremamente lucido, intorno a quel tema fondamentale che è la ricerca della verità all’interno e all’esterno di se stessi e che si nutre del confronto con l’altro.

Davide Dal Sasso

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati