Il problema della ricezione (V): il Programma

La scorsa puntata di questo ciclo di Inpratica dedicato alla ricezione si concludeva con l’ipotesi che la maggior parte della produzione artistica e culturale dell’ultimo trentennio si sia concentrata sulla distruzione dell’individuo, e della sperimentazione radicale. Complice, anche, il famigerato “programma”.

What if everything around you

isn’t quite as it seems?

What if all the world you think to know

is an elaborate dream?

Nine Inch Nails, Right Where It Belongs (2005)

A Doug

Il problema centrale, forse, è costituito proprio dalle scelte preordinate, dai percorsi prestabiliti. “The Program”, il programma onnipresente che regola le decisioni di artisti e curatori, giovani e meno giovani: una sequenza continua – la prossima mostra collettiva o personale, la prossima residenza, il prossimo contatto… – che non ammette deroghe e deviazioni. Questo aspetto si riverbera nei percorsi di vita degli individui e delle comunità (non solo, ovviamente, di quelle artistiche: ammesso che ne esistano). Una delle questioni principali poste da questo presente è infatti proprio l’addestramento collettivo alla programmazione, alla pianificazione, al non-essere-sorpresi: a essere espunta, eradicata, esclusa è la possibilità stessa dell’imprevedibile, dell’imprevisto, dell’inatteso. Del nuovo.

Del rischio, della deriva. Che a sua volta contiene in sé anche, ovviamente, quote e gradienti molto alti di fallimento, di sofferenza, di insicurezza. Sono proprio quei gradienti a costituire la garanzia della non-garanzia. Così come l’allenamento al rischio è alla base di ogni percorso di autentica conoscenza e creazione. Non esiste l’una senza l’altro, e viceversa.

Yes, Tales from the Topographic Ocean (1973) – copertina del disco di Roger Dean

Se non c’è novità e modernità, non ci può essere neanche conservazione. In base a che cosa, infatti, stabiliamo che una scelta, una posizione, un’idea o una visione rappresentano una regressione, un movimento all’indietro verso la conservazione, se è stata annullata la percezione stessa dell’avanzamento? “Una innovazione – un’‘alterazione di ciò che è stabilito’ – necessariamente presuppone che ciò che è stabilito (lo si chiami tradizione, convenzione, stile, modo di pensare) sia una costante in rapporto alla quale l’innovazione è una variabile. Per poter decidere se una ‘soluzione proposta da un individuo’ rappresenti una ‘innovazione’, dobbiamo ammettere l’esistenza di questa costante e tentar di precisarne la direzione. Per poter decidere se l’innovazione sia ‘ricca di conseguenze’, dobbiamo tentar di decidere se la direzione in cui si muove la costante è mutata a causa della variabile” (Erwin Panofsky, “Rinascimento”: auto definizione o autoinganno?, in Rinascimento e rinascenze nell’arte occidentale, Feltrinelli, Milano 1971, p. 18).

“Conservazione” significa innanzitutto un’operazione culturale (e politica) volta a conservare lo status quo, l’esistente come tradizione, come equilibrio tra le forze. L’impressione, più che fondata, è che l’autentica conservazione di questo presente sia proprio quella che si ammanta dell’apparenza della trasgressione, dello scandalo, della provocazione (e quanto risultano inadatte, spuntate queste categorie culturali in un tempo post-apocalittico e oscuro come il nostro!): “Ciò che prima era rivoluzionario è diventato moda, passatempo, gioco, un acido sottile che snatura la creazione artistica e la trasforma in rappresentazione grandguignolesca. Nelle arti figurative la frivolezza è arrivata a estremi allarmanti. La sparizione di un consenso minimo sui valori estetici fa sì che in questo ambito la confusione regni e sia destinata a regnare per molto tempo, perché non è più possibile discernere con una certa obiettività che cosa sia l’avere talento o l’esserne privi, che cosa sia bello e che cosa sia brutto, quale opera rappresenti una novità duratura e quale non sia altro che un fuoco fatuo. Tale confusione ha trasformato il mondo delle arti figurative in un carnevale nel quale i veri creatori si mescolano con gli opportunisti e gli imbroglioni, spesso difficili da distinguere” (Mario Vargas Llosa, La civiltà dello spettacolo, Einaudi, Torino 2013, p. 36).

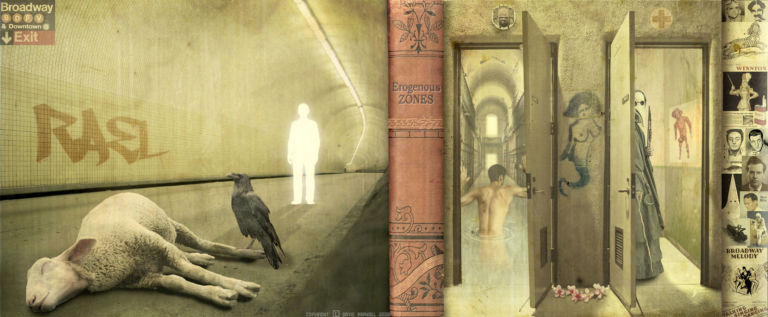

Pink Floyd, Wish You Were Here (1975) – copertina del disco, dettaglio

L’illusione, invece, che tutto possa essere stabilito in partenza genera forme più o meno croniche di paralisi e creazioni morte. In questo senso, il realismo contemporaneo è principalmente offrirsi al rischio, praticare l’arte della discussione e della conversazione come moltiplicazione dei punti di vista e delle prospettive su un oggetto di indagine, come disponibilità alla costante e feconda trasformazione di sé ed esperienza di questa trasformazione, rifuggendo invece dalla sommatoria di monologhi e dall’autopresentazione sterile.

Il realismo, come scrive Walter Siti, è “sporgersi”: “I luoghi comuni del realismo non devono preoccupare, sono tecniche ingenue e in quanto tecniche sono neutre: le cene, le liti, i ricordi d’infanzia, gli inserti magnetofonici e gergali, le famiglie, i documenti rubati e le furberie col paratesto. Sono strategie, utensili che si perfezionano scrivendo. Quel che scrivendo si può disimparare, piuttosto, è a denudarsi e a mettersi in gioco ogni volta – la morte del realismo è fare della propria scrittura (o vita) un oggetto reificato. Se dovessi trovare, per il realismo come lo intendo, un verbo riassuntivo, indicherei il verbo sporgersi” (Il realismo è l’impossibile, nottetempo, Roma 2013, pp. 78-79).

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati