Incontrando Vedova. Dialogo inedito, intervista impossibile

Vedova a Venezia. Vedova e Venezia. In occasione della Biennale, la sua opera si confronta con i più prestigiosi spazi museali della città: dalla Scuola Grande di San Rocco al Museo Correr, da Ca’ Pesaro a Ca’ Rezzonico, fino alle Zattere. Ma soprattutto entra in relazione con la storia artistica di Venezia: dai dipinti di Longhi a quelli di Canaletto, dalle visioni di Tiepolo ai Teleri di Tintoretto. Un dialogo inedito fra l’artista e Luigi Meneghelli, con parole che risalgono al 1984.

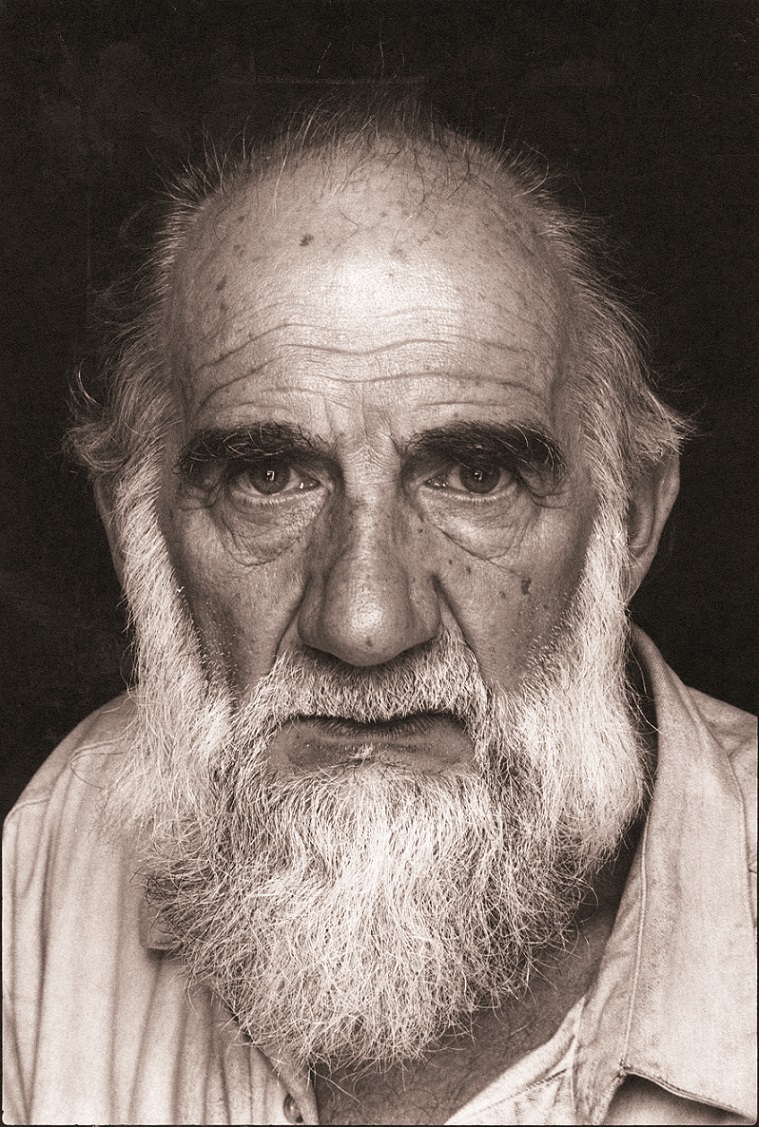

Incontri alle inaugurazioni, visite allo studio, scritti epistolari hanno permesso di produrre una sorta di “Diario temporale”, un laboratorio di frasi che non si costituiscono però in discorso, in dichiarazione di poetica, ma che rimangono sempre come piccole smanie verbali, tracce intermittenti, testimonianze di ansietà. La parola di Emilio Vedova (Venezia, 1919-2006) era come la sua pittura: un dire che si contraddiceva, che si tradiva: un tentativo di penetrare i processi più segreti del fare solo per sbattere contro il muro di una conoscenza impossibile; un bisogno inesausto di partecipare e motivare operazioni che approdavano sulla tela come pericolose avventure di disgregazione, di liquefazione. Per lui l’arte era un gesto di dispendio profuso, smisurato, la follia di voler sorpassare i limiti insuperabili del quadro e della vita. Cercava di spiegare così le sue “accanite aggregazioni e le sue ostinate perdizioni”:

“Il mio rapporto con l’opera è un rapporto di grandissimo malessere. Dipingere vuol dire trovarsi sempre senza fissa dimora, con i diavoli alle spalle che spingono avanti la tua mano, il tuo braccio, tutto il tuo corpo. Chissà che cosa si registra alla fine sulla tela: sgorbi, lava, sesso, impossibilità, sbarre, segni… un territorio imprendibile che mi cambia in continuazione davanti agli occhi come fosse abitato da un animismo tremendo”.

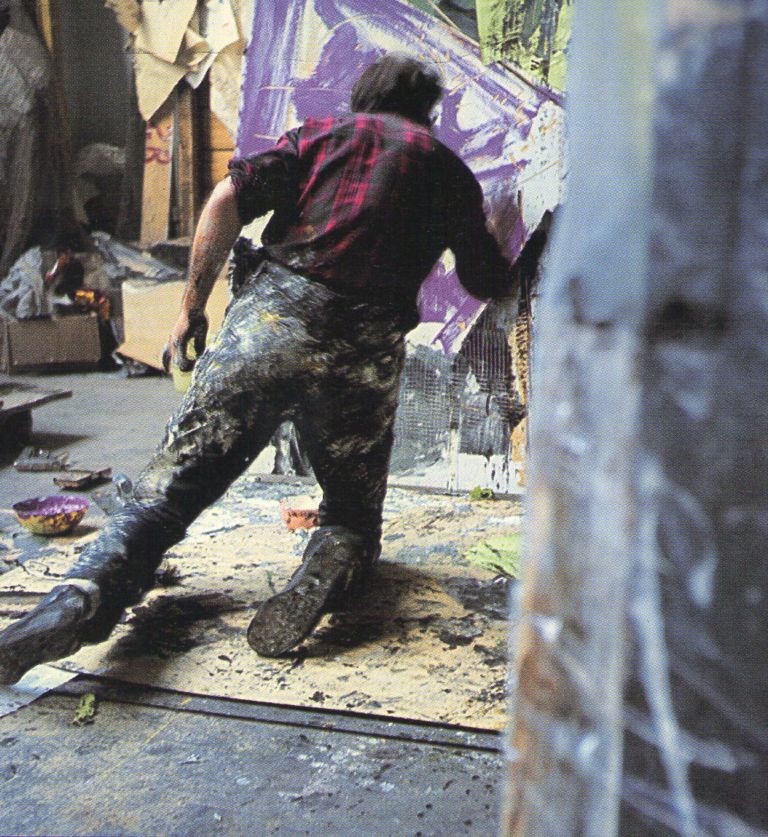

Vedova al lavoro, Centro d’Arte Villa Celle Pistoia / foto Fabrizio Gazzarra, 1985

Magia, alchimia, “scontro di situazioni”?

A me interessa il prolungamento del mio essere, lo sprofondamento dentro lo specchio della pittura. Vorrei spezzarmi, lacerarmi nel suo riflesso. Abitare sempre al di là, oltre la pura superficie. La materia rappresenta questa immissione in uno spazio “altro”, è l’entrata nel paesaggio del “non dove”.

Smembramento, violenza, gesto erotico?

La tela è uno strano partner. Tu ci batti addosso e dentro e tutta questa saga di scritture diventa un fatto organico, pulsante. È da cinquant’anni che io inseguo la vertigine di un rapporto totale con l’opera, la passione di sentirmi addosso tutta la peste, le stanchezze, lo sforzo di un’azione portata sempre ai limiti.

Come un ritorno ancestrale in cui è messo in discussione tutto il senso dell’essere?

Io non lavoro per metafore, ma per segni. Il mio non è un mistero sacro, casomai un mistero profano. Anzi una vera e propria profanazione. Vorrei toccare una pittura declassata, buttata a terra, una pittura su cui poter anche camminare…

Dai primi disegni che reinventavano vorticose architetture veneziane, alle “geometrie nere” degli Anni Cinquanta che sono tutto un incrocio di spigoli spettrali, di punte taglienti, ai Plurimi dove la pittura diventa un’architettura dello spazio, ai Binari che controllano una superficie in fuga, ai Dischi che stringono insieme norma e trasgressione, ordine e rottura: che cosa fonda questa ininterrotta successione di cicli?

Per me si è trattato sempre di un continuo incominciamento come se fosse per l’eternità… ma anche di un distacco come se fosse ancora per l’eternità. A volte tutto prende le mosse per caso, si entra per gioco… ma poi ti trovi dentro senza possibilità di scampo. Ti cade un quadro sui piedi ed ecco lo spazio che si rompe, che protende le braccia e tu ci giri intorno, ti muovi al suo interno… Il Plurimo: porta che si apre, che apre molte possibilità di visione… spazio dinamico. Il fatto è che certe cose ti arrivano tuo malgrado, certe situazioni di coinvolgimento, certi appuntamenti… come quello con la luce: a un certo punto ho avuto bisogno di luce, sono stato divorato di luce e ho fatto quelle lastre/vetro di pura materia luminosa esposte all’Expo di Montréal nel ‘67. Oggi c’è questa storia qui dei tondi e dei dischi. Da dove è venuta? Potrei dire dalla cupola di Santa Maria della Salute… ma ciò che l’occhio registra è sempre qualcosa di povero e di incerto, ho dovuto allora indagare tra le carte segrete, in certi miei scarabocchi automatici di scuola e di chissà dove…

Vedova al lavoro, Centro d’Arte Villa Celle Pistoia / foto Fabrizio Gazzarra, 1985

Dunque un Vedova fedele a se stesso dall’inizio alla fine?

Direi piuttosto un Vedova fedele alle proprie infedeltà, alle proprie trasgressioni. La mia sola fedeltà, il mio solo impegno è il quotidiano scendere nel mio antro, nel mio studio: è il penetrare ogni giorno con identico sgomento verso l’imprendibile regione dove la materia resuscita altra materia… materia in movimento.

Parli di impegno. C’è anche una spinta ideologica che passa dentro questo fermento di sfide, di fecondità, di presagi?

No, niente ideologie: l’ideologia ha sempre a che fare con la predicazione apostolica… solo discorsi estremi, questioni di “mise à mort”, tentativi di arrivare al contatto con quello che è il campo di missione… La missione di lottare contro tutte le ideologie, le politiche, le estetiche. I Plurimi dell’Absurdes Berliner Tagenbuch (del ‘64) sono nati davanti alla drammaticità di quel muro… un linguaggio fisico di aggancio in direttissima… come dire: non vedi quale bestemmia? Quando invece ho fatto i Binari c’era nell’aria una specie di addio alle armi, un dolore di disfatta, di grigio. Erano superfici che si spostavano, che scorrevano, pellicole che si laceravano in nero/bianco… Sempre un vedere oltre le rotaie del sistema.

Molti ti hanno visto come il maestro di tutta una generazione che è tornata al gusto della manualità.

Non sono il maestro che predica dall’alto del Sinai. La scuola è un fuoco acceso, un fatto di pelle, una comunicazione in diretta e non un semplice contatto teorico. Ai miei allievi dell’Accademia per esempio cercavo di strappare quel qualcosa che avevano dentro, dando loro dei segnali, dei riferimenti, mostrando le ferite, gli inferni da cui ogni testo pittorico nasce.

L’opera poi diventa un campo dove l’artista compie insoliti incontri… una latenza di fendenti, di attacchi, di affondi. C’è un vero termine, un momento della compiutezza? Senti solo che non puoi più andare oltre, che devi staccare… Ma subito ti arrivano questi angeli maledetti che ti dicono che tutto sommato è stato un altro giorno sbagliato.

Luigi Meneghelli

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati