Nuovi paesaggi urbani (III): la capitale spettrale d’Italia

Terza indagine sui nuovi paesaggi urbani, ricognizione amara compiuta da Christian Caliandro per la rubrica Inpratica. Dopo la Stazione Tiburtina a Roma e Porta Garibaldi a Milano, si scende nuovamente a sud, verso quel disastro che è L’Aquila.

Io resto perché voglio avere gli stessi disagi che hanno gli altri.

Allievo/a del liceo scientifico

A. Bafile (L’Aquila), su un post-it

La mattina di Pasqua del 2012, c’era la messa in diretta dalla basilica di Collemaggio, a L’Aquila. L’ho riconosciuta subito, perché c’ero stato più di una volta. Eppure, in televisione è stato come vedere quell’abside per la prima volta. Una prospettiva, una visione completamente diversa. I tralicci ipertecnologici, inframmezzati dai fari. Il contrasto con il luogo semidistrutto, eppure imponente. Un contrasto solenne. Le facce delle persone, degli aquilani ripresi, seduti sulle panche. Ho pensato che, molto probabilmente, il nostro futuro prossimo è così.

Un grande contesto (non patrimonio: brutta parola, “patrimonio”, un po’ come la locuzione “commedia all’italiana”), sgretolato e quasi disintegrato, tenuto in piedi da aggeggi molto costosi e sofisticati, ma inutili per ogni ipotesi ricostruttiva. (Non sono fatti per quello scopo, semplicemente: servono a tenere in piedi, “in sicurezza”, ciò che sta per cadere a pezzi.) Il nostro Paese sarà così, è già così?

Un paesaggio umano con una gloriosa e stupenda tradizione, che non riesce più a tenersi in piedi da solo, che ha un costante bisogno di essere “puntellato”. Non per risollevarsi (questa ipotesi sembra ormai distante, lontanissima…), ma per non crollare definitivamente. Le strutture fondamentali di questa società sono corrose, compromesse. E tutti i fedeli che sono lì, in piedi, ad ascoltare la messa (come, ora che ci penso, mio zio: è in piedi davanti alla messa trasmessa in tv) cercano di tirare avanti, come possono.

Mentre tutto crolla.

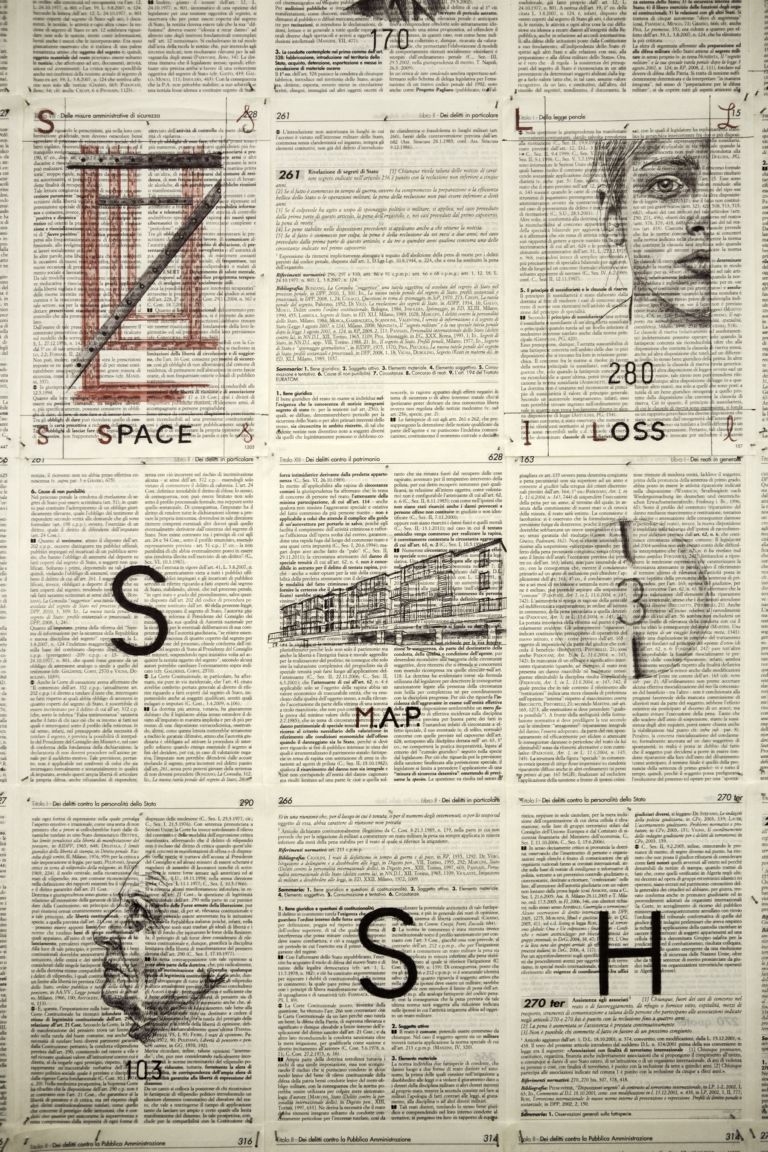

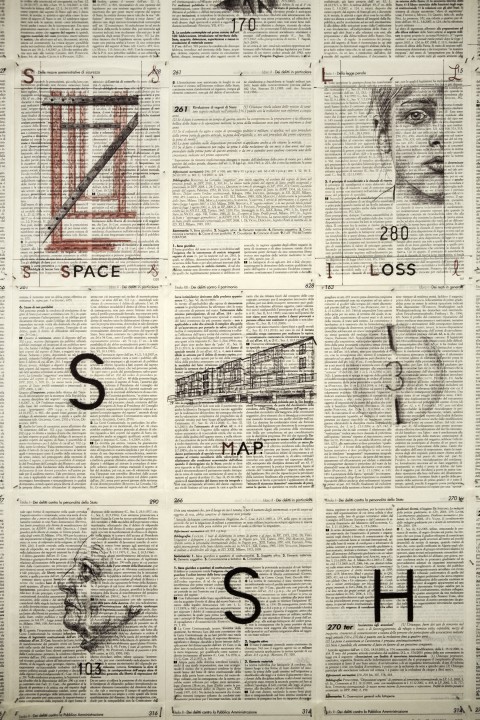

Donatella Giagnacovo, Dolor et spes

Nella Zona Rossa: gusci di case; lemuri di edifici. Tutto svuotato, di vita e di senso. Due operai intenti a misurare non-si-sa-che-cosa, martellando piuttosto pigramente su un mattone. Quando dal minicorteo più volte gli chiedono che cosa stiano facendo, rispondono soavemente: “Non vi preoccupate: l’intervento non è invasivo. Non stiamo distruggendo niente”. Operazioni sganciate dal fine, dal risultato; ripetizioni prive di un obiettivo. E poi, a un angolo desolatissimo, il primo piano sulla casa è franato sul piano terra, scoprendo l’interno. La lavatrice e lo scaldabagno si sono come fusi con i vestiti, con i maglioni e le calze che una volta erano colorati. Il tutto, dopo il terremoto, è stato ricoperto da un’uniforme malta fangosa, per impedire ulteriori smottamenti: le tinte accese dei panni e il bianco metallico sono spenti in una tonalità grigio-bruna. L’accumulazione che era provvisoria, è stata resa definitiva. Una strana, triste scultura. Non sfigurerebbe tra gli “accrocchi” installativi dell’arte contemporanea globale, tipici degli ultimi dieci-quindici anni. L’interno è diventato improvvisamente l’esterno, e l’esterno ha inglobato le viscere della casa e la sequenza di oggetti che sono la nostra quotidianità nascosta. Questo equilibrio innaturale di piani si è cristallizzato, nel tempo e nello spazio – come accade agli oggetti animati e inanimati in Crystal World (Foresta di cristallo, 1966) di J. G. Ballard.

Il cinema Massimo, all’inizio del corso Federico II, espone sempre la locandina ormai scolorita de Gli amici del Bar Margherita di Pupi Avati, l’ultimo film a essere proiettato nella sala ormai abbandonata. I manifesti sono in effetti due: in uno, all’ombra degli alberi, i colori hanno virato verso il verde; l’altro è quasi completamente scolorito.

Giuseppe Stampone, Saluti da L’Aquila quattro anni dopo (2013)

In corso Federico II, un giovane barbone seduto per terra cantilenava il 10 dicembre 2011: “… sotto le macerie. Dovete morire tutti, sotto le macerie. Dovete morire tutti, sotto le macerie. Dovete morire tutti, sotto le macerie. Dovete…” Il “buco nero” – di cui anche qui parlano in parecchi – è il pozzo oscuro e profondo in cui l’Italia e gli italiani sono precipitati trent’anni fa, e da cui occorre adesso risalire. L’Aquila è un esperimento sociale, ma non nel senso comunemente inteso. Gli aquilani vivono già nel nostro futuro: un’estrema privazione fisica e materiale, unita alla riscoperta di tratti essenziali e semplici. Una negatività ricca di potenzialità inattese, che schiude il futuro.

Dove noi stiamo arrivando, gli aquilani sono già da tempo: hanno già attraversato il deserto della depressione collettiva in cui tutti siamo piombati, e sono già oltre. Hanno familiarizzato con la natura fantasmatica della loro città, trasformata in una versione particolarmente lugubre ed estrema della “città d’arte”: il risultato finale del processo di disneyficazione e cartolinizzazione e cristallizzazione a cui sono sottoposte da tempo (in maniera molto più graduale e per questo meno facilmente verificabile) Venezia e Firenze. E, nel momento stesso in cui rappresenta l’evoluzione terminale della città d’arte, L’Aquila costituisce probabilmente l’antidoto a quel modello: essa è infatti il luogo più crudelmente e ruvidamente reale del Paese, e probabilmente dell’intero continente.

Come conseguenza diretta, gli aquilani sono gli italiani più “realisti” in assoluto, in questo momento (mentre praticamente tutti gli altri si attardano ancora nel dominio della rappresentazione, della finzione e dell’evasione, moltissimi vivono, visitano ed esperiscono unicamente contesti “de-realizzati”). Si sono talmente abituati alla sensazione di non avere vie d’uscita, che hanno imparato a non cercarne più, perché non esistono: esse vanno create. Costruite da zero.

Christian Caliandro

Questo testo è tratto dal libro “Italia Revolution. Rinascere con la cultura”, appena pubblicato da Bompiani nella collana “Agone”

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati