Dialoghi di Estetica. Parola ad Andrea Pinotti

Penultimo appuntamento per la rubrica che vede la collaborazione fra il LabOnt e Artribune. Poi una breve pausa estiva e si riprenderà in autunno. Questa settimana, Davide Dal Sasso dialoga con Andrea Pinotti a proposito di svolta iconica, società dell’immagine ed empatia.

Gradualmente nel Novecento si è affermata la cosiddetta “svolta iconica”: le immagini sono davvero finite dappertutto nella nostra società. Il nostro mondo è allora più estetico o più artistico, in rapporto al primato delle immagini?

L’accessibilità planetaria e la diffusione virale delle immagini, sempre disponibili semplicemente sfiorando sui nostri touchscreen – una condizione preconizzata già da Valéry e Benjamin fra gli Anni Venti e Trenta del secolo scorso – possono effettivamente dare l’impressione di una complessiva estetizzazione, e persino artisticizzazione, della realtà in cui viviamo. Per altri versi, c’è chi come Didi-Huberman fa opportunamente notare come l’eccesso di stimoli iconici finisca per sfociare in una nuova censura ai danni delle immagini, uguale e contraria rispetto a quella tradizionale: sottrarre l’immagine allo sguardo vietandone la visione per motivi politici, ideologici o religiosi, e saturare lo sguardo con una pletora di immagini che alla fine si cannibalizzano a vicenda, sono due modi di produrre “anestesia”, cioè alla lettera il contrario dell’esteticità. Gli autori riconducibili alla cosiddetta “svolta iconica” (iconic o pictorial turn, a seconda delle versioni), che si può datare a partire dai primi Anni Novanta, offrono uno strumentario duttile e transdisciplinare per prendere coscienza dell’iconosfera contemporanea, ma anche per decostruirne le mitologie: W.J.T. Mitchell, uno dei teorici più attivi in questo campo, fa bene a ricordarci che non esiste la cultura visuale nel senso purovisibilistico del termine, e che incontriamo le immagini sempre nel loro ibridarsi con i suoni (cinema), le parole (pubblicità); persino la visita a una pinacoteca è un andirivieni fra dipinto, didascalia, catalogo, testo critico, discorsi che si producono davanti al quadro…

Andrea Pinotti, Il rovescio dell’immagine

Qual è lo statuto dell’immagine? Possiamo intenderla come un oggetto speciale – poiché porta con sé qualcosa che non è davvero presente – o, piuttosto, come una mera rappresentazione visiva non considerabile in termini materiali?

Si sente dire da più parti che vivremmo nella “civiltà dell’immagine”, e standoci dentro dovremmo dunque saperne molto. Al contrario, un po’ come accadeva ad Agostino con il concetto di tempo, se nessuno ce lo chiede lo sappiamo, ma se ce lo domandano ci rendiamo conto di essere piuttosto confusi al riguardo. ‘Immagine’, come l’essere, si dice in molti modi (si parla di immagine percettiva, immagine mentale, di opere d’arte figurativa, di foto e video, della cura della propria immagine, di immagine del mondo…), ed è proprio questa polivocità – che si ripete all’interno di ogni ambito: non esiste l’immagine artistica – a costituire al contempo il fascino e la difficoltà per una teoria dell’immagine che voglia essere all’altezza del proprio compito. Se torniamo alla cosiddetta “svolta iconica” di cui si parlava prima, possiamo, credo, riconoscere che, al di là delle differenze specifiche di questa o quella posizione particolare, il suo merito complessivo sia di aver promosso una generale consapevolezza intorno alla dignità teorica dell’oggetto “immagine” o, meglio ancora al plurale, delle “immagini”, sottraendole a una potente linea iconofoba che ha, se non totalmente dominato, almeno spesso e volentieri condizionato la riflessione occidentale intorno all’iconosfera: una linea che ha pensato che nell’immagine vi fosse meno che nella realtà, e che quindi si trattasse di un dominio ontologicamente e gnoseologicamente (e di qui all’“eticamente” il passo era breve) derivato e inferiore.

Maturare tale consapevolezza ha anche permesso di rileggere in una visuale diversa la storia della nostra tradizione, e di smontare certi cliché: un caso eclatante è Platone, sempre presentato nella vulgata come nemico per antonomasia delle immagini e dei loro produttori, e invece ricchissimo di intuizioni fondamentali intorno allo statuto dell’iconico. Insomma, se non il padre, l’antenato dell’iconic turn…

Andrea Pinotti, Estetica della pittura

La caratteristica dell’empatia sembra essere quella di sfuggire a una definizione precisa, eppure in filosofia si è tornati spesso a indagarla. Che rapporto c’è tra estetica ed empatia?

‘Empatia’ è innanzitutto un termine che rinvia a un’esperienza fondamentale e quotidiana, che ha a che fare con l’estetica nel senso di teoria dell’aisthesis, della sensibilità, ancor prima che con l’estetica nel senso di teoria dell’arte: e cioè il fatto che in ogni momento della nostra esistenza (e non solo quando si piange o si ride) siamo immersi in una determinata tonalità affettiva, in un pathos, Stimmung o mood, che entra in risonanza (più o meno consonante, più o meno dissonante) con il carattere espressivo e patico degli altri e delle cose.

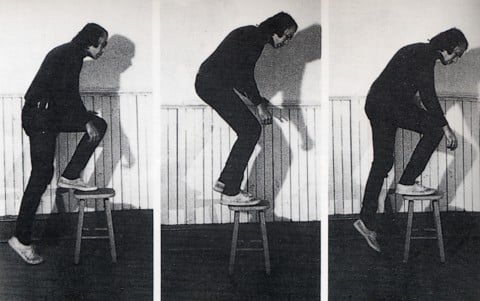

Nel momento in cui, nell’esperienza che faccio dell’arte, entro in relazione con altre persone (nel caso ad esempio del teatro, del balletto, della performance, ma anche di un romanzo che mi parla di vicende umane) o con quelle cose che chiamiamo opere d’arte (una statua, un dipinto, un’architettura), si possono innescare processi immedesimativi che molto hanno a che vedere con una struttura “come-se” (come se io fossi al posto di quella colonna che regge l’architrave, come se io fossi quel personaggio che ama e odia così e cosà, come se io mi inarcassi in quella figura coreografica).

Vito Acconci, Step Piece, 1970

Che ruolo ha dunque l’empatia nel nostro rapporto con gli altri esseri umani? E con gli oggetti che popolano il mondo?

Dopo i suoi albori nel protoromanticismo di Herder e Novalis, e la sua stagione aurea nell’estetica psicologica soprattutto di lingua tedesca a cavallo fra Otto e Novecento, l’empatia ha conosciuto un recente revival, soprattutto alimentato dalle scoperte – siamo sempre agli inizi degli Anni Novanta, quindi nello stesso periodo in cui si annunciava la svolta iconica – dell’équipe di Parma guidata da Giacomo Rizzolatti intorno all’attività di quella peculiare popolazione di neuroni denominata (con un termine forse non felicissimo, perché fuorviante) “mirror neurons”, la base biologica della capacità di empatizzare.

Più di recente, il primatologo Frans de Waal e l’economista Jeremy Rifkin hanno pubblicato ponderosi volumi dedicati rispettivamente alla Age of Empathy e alla Empathic Civilization: per il primo, l’homo è empathicus perché lo è la scimmia che ci precede e che vive in noi; per il secondo è l’homo empathicus, e non l’homo homini lupus, l’essenza della natura umana e l’unica chance per la sopravvivenza del pianeta. Nei discorsi di Obama abbondano i riferimenti all’empathy come a un valore da difendere e implementare. Tutto bene; ma, trasportati dal loro ottimismo (peraltro messo a dura prova da un qualsiasi telegiornale), si rischia di perdere di vista il lato oscuro dell’empatia (ben presente ai teorici ottocenteschi), che fa sì che anche l’aguzzino, per far bene il suo mestiere, debba essere capace di immedesimarsi nella propria vittima, per sapere dove insistere con le sue torture.

Andrea Pinotti, Empatia

L’esame del rapporto fra empatia ed esperienza delle immagini rimanda certamente all’arte. Tuttavia, molte opere di arte contemporanea non sono considerabili solo sulla scorta del loro appeal visivo: come la mettiamo con gli oggetti – le sedie o gli aspirapolvere – e con i corpi umani dei performer?

Se guardiamo alla storia delle teorie dell’empatia, troviamo che pressoché tutti gli autori sono caduti, prima o poi, nella trappola di un modello che definirei “idraulico”, perché basato sul funzionamento dei vasi comunicanti: si concepisce l’oggetto come vuoto di senso, neutro, un mero recipiente disponibile ad accogliere qualsivoglia immissione affettiva il soggetto voglia effettuare. Così se sono malinconico il paesaggio mi appare malinconico, se sono eccitato la linea mi appare nervosa: ritrovo nell’oggetto quel che io stesso vi ho inconsapevolmente proiettato.

Questo modello idraulico – è proprio il caso di dirlo – fa acqua da tutte le parti: non solo le altre persone, ma anche gli oggetti, e fra di essi le opere d’arte, hanno una propria espressività, un proprio carattere, che non è affatto disponibile a ricevere qualsivoglia trasferimento patico da parte dei soggetti che di volta in volta vi si relazionano. La fenomenologia e la psicologia della Gestalt ci hanno lasciato a tal proposito un’importante eredità “oggettualistica” da gestire e valorizzare.

In questa prospettiva – pur ferme restando le differenze fra una sedia, un aspirapolvere e un performer – la tradizionale opposizione fra un’empatia per gli esseri umani e un’empatia nei confronti delle cose deve essere riformulata alla luce di una “caratterologia” profondamente ripensata dalle fondamenta: non più una tipologia (spesso un poco caricaturale) dei caratteri umani, quanto piuttosto una disciplina capace di descrivere i caratteri espressivi del reale nel suo complesso, capace ad esempio di vedere ciò che è condiviso, nel coriaceo, dal cuoio come materiale e da una persona degna di quell’epiteto.

Davide Dal Sasso

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati