Il paradiso perduto (di proposito). Intervista con Shoja Azari

È un sogno erotico e poetico, “The King of Black” di Shoja Azari: 24 minuti che scorrono tra Biennale e Festival di Spoleto. Il regista iraniano racconta il suo adattamento allo schermo di un’antica poesia “anti-Kamikaze”, poi estende il colloquio all’arte contro le piaghe quotidiane. Con un cenno personale al figlio Johnny, e alla sua Shirin (Neshat).

Il film The King of Black (2013) ha esordito con Love Me, Love Me Not, evento collaterale alla Biennale di Venezia, organizzato dalla non profit Yarat!, nata nell’Azerbaijan di Nizami di Ganja, il poeta a cui il corto s’ispira.

Haft Paykar (Sette bellezze) è un capolavoro di letteratura erotica. Cinquemila distici in rima composti nel 1197 da Nizami, grande umanista a confronto con letteratura, filosofia, astrologia, etica e politica. Il poema epico narra, con un linguaggio intenso e simbolico, il cammino verso la saggezza e l’autoconsapevolezza del principe sassanide Bahram V Gur. Al centro del poema, sette storie d’amore e sette di sopraffazione. Io ho scelto il primo episodio erotico, La cupola nera, che demolisce il concetto di “Paradiso fisico” annunciato dall’insegnamento islamico e dal Corano. Nizami abbatte quel miraggio nel XII secolo e noi ancora ci restiamo ancorati.

A prima vista, il film è la cronaca di un infinito corteggiamento, differito dalle ancelle della regina: una metafora della perfezione spirituale rinviata dalle passioni terrene?

Confrontarsi con Nizami è come farlo con Dante: dentro c’è tutto. I livelli interpretativi sono molteplici: mistico, filosofico, psicoanalitico, che sottintendono la sofferenza proveniente dall’amore e dal desiderio, l’impossibilità di essere perfetti e limitatezza dell’ego. La mia intenzione era, però, come ho detto, abbattere la nozione di Paradiso fisico e dei piaceri promessi. Un’illusione persistente per cui molti giovani musulmani sono pronti a dare la vita.

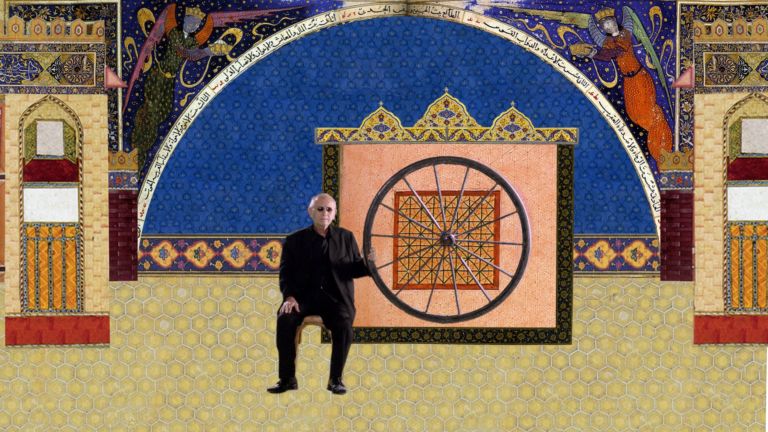

Shoja Azari, The King of Black, 2013, HD Colour video with sound. Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery, New York

Oltre che a Venezia, il film è in proiezione fino al 14 luglio al Festival dei Due Mondi di Spoleto tra gli Sconfinamenti di Achille Bonito Oliva.

Sono onorato di essere stato coinvolto da Achille. Oggi i confini geografici stanno collassando, permangono invece preoccupanti barriere psicologiche. È la cultura a dover colmare i dislivelli e aiutare a comprendersi.

Presentando il poema epico di un antico umanista iraniano, vorrei far intravedere le radici dell’Umanesimo che ha attecchito poi in Europa. Pur cambiando i luoghi, le generazioni e i contesti politici, gli avanzamenti della conoscenza restano universali. L’Umanesimo di Nizami ha fatto il suo ingresso negli anni bui dell’Europa e ha indotto il cambiamento, così come le idee dell’Europa moderna hanno raggiunto il resto del mondo. Il limite è sempre l’ego, la smania di possesso e attaccamento, che si manifesta in forme distinte: amore, razza, nazionalità, religione. Dobbiamo oltrepassare questi di confini.

L’intensità del cortometraggio è accentuata dagli sfondi, miniature variopinte che materializzano la visione di quel “Paradiso fisico” da smantellare.

Questo per me finora è stato il lavoro più impegnativo. Amo le storie incastonate nelle miniature che illustrano tutta la letteratura persiana. Le considero come l’ante litteram degli storyboard dei film. Il loro carattere narrativo mi ha spinto a usarle come sfondi cinematografici: i dipinti trattengono la classicità del poema e il fascino fiabesco è enfatizzato dall’azione ambientata in uno spazio bidimensionale.

Shoja Azari, The King of Black, 2013, HD Colour video with sound. Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery, New York

Tornando all’amore, nel 1999 lei è stato premiato con il Leone d’oro alla Biennale di Venezia in coppia con Shirin Neshat e dieci anni dopo, sempre in Laguna, avete vinto il Leone d’Argento al Festival del Cinema. La sua compagna è tra gli artisti invitati a Spoleto: un connubio inscindibile.

Shirin e io lavoriamo insieme dal 1999, quando presentammo in Biennale la videoinstallazione Turbolento, in cui io recitavo. In quell’occasione ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato la vita e il lavoro insieme. Donne senza uomini è stato un viaggio di cinque anni uniti. Ne è nato un altro racconto epico sulla condizione della donna, sulla politica coloniale e il petrolio. Due opere premiate, è vero. Devo dire che gli italiani sono sempre stati molto gentili con noi.

Anche suo figlio è un film maker, ma essendo nato a New York parla degli Usa. Lei ha definito Oblivion, opera prima di Johnny Azari, un focus sull’attuale “bancarotta morale” negli Stati Uniti.

Mi sorprende che sappia del film di mio figlio! Johnny è un musicista blues in viaggio per gli Stati Uniti col furgone e la chitarra. Però è anche un attivista. Girando per cittadine e villaggi, sta componendo un diario video-fotografico dell’America d’oggi, tra piaghe allarmanti: una divisione in classi ridicola, poi povertà, cieco consumismo, obesità, depressione e antidepressivi, mancanza di sicurezza e un grande fratello sempre in agguato.

Shoja Azari, The King of Black, 2013, HD Colour video with sound. Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery, New York

La discriminazione di genere è un’altra ingiustizia anacronistica, nel Sud quanto nel Nord del mondo.

Sono miriadi i problemi da affrontare, tra cui ovviamente la disparità tra i sessi. È tutto strettamente interconnesso all’emancipazione umana. Non vi è equità di genere se permangono schiavitù, fame, analfabetismo, dittatura. Al contrario, non puoi sbarazzarti da queste lacerazioni senza dignità, libertà e senza valorizzare le donne.

Donne senza uomini è tratto da un romanzo di Shahrnush Parsipur del 1990, nel film Odissea una voce fuori campo declama versi in farsi, in altre opere si rintraccia Franz Kafka. Il suo debito con la letteratura?

Il linguaggio delle origini era concreto, materiale, ma nella Bibbia leggiamo: “In principio era il Verbo”. Io amo l’arte visiva, quella letteraria e il loro intreccio. C’è però una differenza sostanziale tra le due, anche se si sviluppano lungo la stessa linea. L’immagine in movimento è spietatamente concreta. La letteratura è più astratta, quindi può espandersi; tradurla nel linguaggio realistico del cinema può creare complicazioni.

Shoja Azari, The King of Black, 2013, HD Colour video with sound. Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery, New York

Il Premio Nobel Eugenio Montale scrisse una poesia, Felicità raggiunta, in cui associa questo traguardo a un “fil di lama”. Si sente minacciato dal successo?

In generale il bisogno di creare arte è dovuto all’incapacità di far fronte alla cosiddetta “normalità”, sinonimo di banalità, ipocrisia e noia. L’asprezza della vita quotidiana ci spinge al mondo privato dell’immaginazione. E poi? Se sei fortunato ricevi un riconoscimento dal pubblico, che ti riporta nel cuore del mondo esterno da cui fuggivi, e magari percepisci quel pubblico come vuoto e avido! Il pericolo è la schizofrenia. Questo immagino intendesse Montale.

Beatrice Benedetti

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati