“La pizza, mangiala!”. Intervista con Gianni Berengo Gardin (I)

Abbiamo incontrato il grande fotografo in occasione della mostra “Gianni Berengo Gardin. Storie di un fotografo”, allestita a Palazzo Reale a Milano a cura di Denis Curti, dopo l'edizione alla Casa dei Tre Oci a Venezia. Un ping-pong di domande e risposte con un grande saggio della fotografia italiana, che risponde con ironia e senza infingimenti. Qui trovate la prima parte.

Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, 1930) mi aspetta, un po’ infossato in una poltrona della sala che sarà destinata a bookshop. Lo sguardo è lucido e sottile e la macchina fotografica spunta tra la camicia di flanella e la giacca, nonostante la giornata torrida.

Lei è nato a Santa Margherita Ligure…

Mia mamma aveva la conduzione dell’Hotel Imperiale a Santa Margherita e mio padre veniva lì per fare regate: in realtà, lì ho vissuto poco perché papa era veneziano e poi ci trasferimmo a Roma. Tutte le vacanze le passavo a Venezia e mio sento più che altro veneziano.

Andava a scuola con l’autista e viveva al Grand Hotel: alcuni dicono che il reportage sia stato per lei anche un modo per riscattarsi da questa condizione di privilegio.

Ho vissuto molto bene la mia infanzia in questo albergo di lusso, in cui venivano i Savoia a svernare, ma già a Roma con la guerra, le difficoltà della vita e i bombardamenti mi hanno cambiato il carattere.

Qual è stato il periodo più importante della sua formazione?

I due anni a Parigi attorno al ’54 sono stati per me importantissimi per capire le cose del mondo, perché allora Parigi era più avanti dell’Italia, ma rimango sempre maggiormente legato a Venezia.

E Milano che ruolo ha avuto nella sua vita?

Abito a Milano dal ’63, e quindi si può dire che sia milanese d’adozione. Milano era casa mia al ritorno da ogni lavoro: i miei figli sono cresciuti qui e io amo molto questa città, che ora posso anche vivere di più, mentre un tempo non facevo altro che tornarvi dopo lunghi viaggi. Ma è una città che mi piace moltissimo: ha tutto ed è molto più pulita e ordinata di altre città italiane.

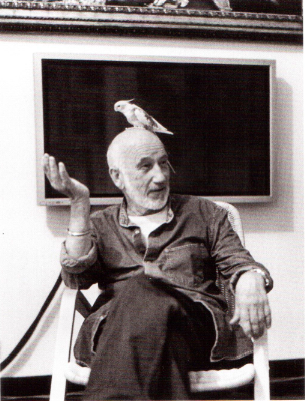

Emilio Vedova – photo Gianni Berengo Gardin

Lei si è legato a un’agenzia solo nel 1990, dopo aver anche rifiutato la proposta di Josef Koudelka di entrare in Magnum. Perché?

In Magnum forse ho fatto bene, forse ho fatto male… Non si sa: sono stato sempre molto libero, non volevo avere vincoli. In Contrasto sono entrato perché ero amico di Roberto Koch ed è un’agenzia che mi lascia sempre ampia libertà e quindi non sento il peso di essere vincolato.

Come si sposano i lavori per la migliore committenza italiana (Touring Club e Olivetti in primis) con i reportage in India, quelli sugli zingari e sugli ospedali psichiatrici?

Ho sempre cercato di seguire due filoni: uno più commerciale – anche se erano lavori di un certo valore culturale – per il Touring Club, la Deagostini, la Fiat, l’Iveco, l’IBM: sempre lavori di reportage sociale, non di still life, comunque. Gli altri reportage erano alternativi e li facevo a mio rischio e pericolo: i manicomi con Franco Basaglia, le foto di Luzzara con Zavattini, gli zingari, le navi a Venezia. Io non sono un artista, non ci tengo: sono solo un testimone della mia epoca.

Lei ha sempre amato i libri, tanto che ne ha fatti più di duecento. Fare una mostra è un po’ come fare un libro, cercando una narrazione?

I tipi di fotografia che ho sempre fatto sono due: la foto singola alla Cartier-Bresson, che è come se contenesse tutto un racconto in una singola fotografia. E poi il racconto dei libri, con cui si può andare più in profondità, perché con cento foto puoi raccontare meglio una situazione. L’antologica può dare solo spunti su argomenti che sono, però, più complessi.

A proposito di narrazione e alla luce della collaborazione con Zavattini: ha mai pensato di fare cinema?

Mi hanno offerto due o tre volte di fare cose con il cinema, ma io non ho mai accettato, perché ho sempre visto che i fotografi che hanno fatto cinema hanno sempre continuato a fare fotografia con un altro mezzo, che non è adatto per fare fotografie! Sono quindi sempre stato un po’ imbarazzato davanti a queste offerte di fare un mestiere così diverso dal mio, in cui non credo sarei riuscito.

In ambito fotografico, poi, sei sempre da solo e, se fai qualcosa male, la responsabilità è unicamente tua, senza che ricada su altri. Nel cinema, invece, devi dipendere da registi, operatori, elettricisti: un sacco di gente… Sarò un egoista, ma preferisco lavorare da solo.

Gianni Berengo Gardin, Normandia, 1993 © Gianni Berengo Gardin – Contrasto

Ferdinando Scianna dice che solo tardi ha capito quanto fossero importanti per lei le amicizie con gli artisti. Cosa ha trovato in questi rapporti?

Secondo me un fotografo deve essere avvertito verso la cultura in generale: pittura, cinema, scrittura… Io sono stato molto più influenzato da certi scrittori che da certi quadri: alla mia epoca si leggevano gli scrittori americani proibiti durante il fascismo: Faulkner, Steinbeck, Hemingway e soprattutto Dos Passos, romanziere politicamente impegnato in senso socialista e anti-capitalista, importantissimo per la mia formazione.

I pittori e gli artisti in genere mi hanno influenzato, è vero: in particolare pittori veneziani come Vedova e Santomaso. Da Vedova andavo per mostrargli qualche mia fotografia, ma, invece che guardarla nel senso giusto, lui la rivoltava: “Guardo se le masse sono al loro posto”, diceva. Anche quello è un insegnamento: forse frequentando quel mondo assorbi certe cose inconsciamente.

Sempre Scianna sostiene che voi avete cercato di fare quello che facevano i vostri maestri, magari provando a fare un po’ meglio, ogni tanto, e che poi paradossalmente questo atteggiamento ha finito per diventare controcorrente. Condivide?

Senz’altro abbiamo cercato di fare quello che hanno fatto i nostri maestri. Sul farlo meglio, dubito, perché i nostri maestri sono stati i grandissimi della fotografia.

Da giovane io ho avuto la fortuna di avere uno “zio d’America” che era molto amico di Cornell Capa, il fratello di Robert. Gli chiese cosa potesse dare a un suo “nipotino” e Capa gli consigliò i libri giusti. Quando io ricevetti questi libri, cambiai il mio modo di fotografare da fotoamatore, capendo che se ne poteva trarre un lavoro importante. Le fotografie della Farm Security Administration, di Life, di Dorothea Lange ed Eugene Smith sono quelle di cui io mi sono nutrito da giovane.

C’è della polemica nei confronti dei fotografi più giovani nelle sue parole?

Ciò che oggi rimprovero ai giovani fotografi è che si guardano molto addosso, senza interessarsi della cultura e della storia della fotografia. Oggi, grazie alla facilità del mezzo, si compra una macchina al lunedì e al martedì si dice di essere fotografi. No: sei uno che scatta fotografie! Per diventare fotografo ci vogliono anni e anni di studio e applicazione, come per fare il medico o l’architetto. Io stesso, come Ferdinando Scianna, compro ancora oggi i libri di tutti i nostri colleghi che hanno qualcosa da insegnarci.

Gianni Berengo Gardin – photo by Elliott Erwitt

Alcuni vedono – o vogliono vedere – dei riferimenti alla storia dell’arte più “canonica” nella sua fotografia, come in certe foto di vaporetti che sembrano ricalcare Daumier e di alcuni giovani pastori sardi che richiamano il migliore Impressionismo.

No, io non vado alla ricerca di una fotografia così. Anzi, quando mi hanno dato la laurea honoris causa alla Statale in Storia e critica dell’Arte, ho pensato che non c’entrasse niente con me: dovevano darmela in Comunicazione. Sarebbe stato più giusto, anche se mi ha fatto molto piacere riceverla: io cerco solo di comunicare agli altri quello che vedo e mi interessa.

Giulio Dalvit

Milano // fino all’8 settembre 2013

Gianni Berengo Gardin – Storie di un fotografo

a cura di Denis Curti

PALAZZO REALE

Piazza Duomo 12

02 88465230

www.mostraberengogardin.it

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati