Lo spettatore esausto. La Biennale secondo Alessandro Facente

Ora che finalmente l’abbiamo anche vista, sono definitivamente chiari il tema, le suggestioni, i riferimenti, i protagonisti e le intenzioni sulle quali Massimiliano Gioni ha edificato le fondamenta curatoriali della mostra centrale della Biennale di Venezia. Ciò su cui merita di riflettere è come abbia cambiato il nostro concetto di “guardare”.

Aggiungere altro sul sapore antropologico, mistico, alchemico, visionario, ma anche materico, tattile e sanguigno che le opere ci hanno trasmesso, e aggiungere più di quanto è stato già fatto sull’approccio archivistico, o sull’affascinante commistione al limite tra l’allestimento permanente di carattere museale e la temporaneità tipica del group-show applicata agli spazi della mostra o, infine, ripetere cosa è questo Palazzo di Marino Auriti, sarebbe davvero troppo.

Piuttosto voglio ragionare su come quest’edizione sia stata in grado di stimolare, concretamente parlando, e nella sua semantica più pura, un dibattito sul concetto del “guardare” incoraggiato, sembrerà strano, dalle tante parole – udite, lette e che ognuno di noi ha in seguito prodotto – che sono circolate durante la fase preliminare del lancio dell’evento, alimentando un forte desiderio di colmare con lo sguardo il vuoto da esse creato.

La ricerca di questo appagamento visivo che ha delimitato quella che possiamo definire una “temporanea iconoclastia” conferma come la forza della sola operazione concettuale “sulle funzioni dell’immaginazione e sul dominio dell’immaginario”, costellata da termini come antropologia, wunderkammer, scienza, magia, psicologia, spiritualità, esoterismo, misticismo, memoria, catalogazione, archivio, utopia enciclopedica, cosmogonie apocalittiche e antroposofie sciamaniche che hanno gravitato intorno ad essa negli innumerevoli articoli usciti, sono stati in grado di stimolare quello personale – di immaginario intendo – di modo che ognuno di noi fosse stimolato ad “allestire” nella mente il proprio Palazzo Enciclopedico, sostituendo, anche solo per un attimo, l’originale che Gioni da lì a qualche mese ci avrebbe finalmente mostrato.

Curioso dunque anche io di vedere in che modo Massimiliano Gioni avrebbe tradotto la stessa ambizione – quella che Auriti voleva per il suo palazzo -, la domanda che mi teneva a bocca aperta era, ma come avrebbe racchiuso tutta quella roba in una mostra? Diamine, “tutto il sapere dell’umanità”.

E lo siamo rimasti davvero a bocca aperta quando abbiamo saputo che il “lavoro sporco” di tradurre visivamente tutto quel sapere sarebbe stato affidato a un plotone di artisti mai visto così affollato, nel quale la lista di artisti non viventi superava notevolmente la media per eventi di questo tipo.

Hilma Af Klint – Biennale di Venezia 2013 – photo Valentina Grandini

Una novità, quella di presenze “trasparenti”, che ci ha notevolmente alleggerito di quella tensione più tipica di contesti fieristici in cui, dietro la novità della proposta, c’è a volte lo spettro del mercato che inibisce la volontà di mostrare, e molto spesso anche produrre, opere che abbiano realmente un respiro visionario. Alleggeriti quindi da quel “toto scommesse” cui spesso le biennali si riducono, quest’anno in Biennale ci siamo andati per ragionare, tracciando una traiettoria precisa dall’occhio fino alle nostre sensibilità e cognizioni.

E non sarebbe potuto essere altrimenti di fronte l’imperturbabilità dei tanti rimandi, connessioni e rifrazioni che il Libro Rosso di Jung ci stava dando con il suo benvenuto in una Biennale che da lì a poco si sarebbe mostrata per la sua caleidoscopica dimensione profondamente interiore, imponendo al nostro sguardo una postura retinica, certo, ma anche empirica, che tenesse conto del filtro che rappresenta per il nostro subconscio, ridefinendo il concetto stesso di osservazione come, di per sé, un atto irrazionale.

Ripenso dunque alla svedese Hilma af Klint (in mostra ai Giardini). Di lei scopro che nel suo testamento espresse il desiderio che i suoi quadri fossero mostrati solo vent’anni dopo la sua morte, come se questo arco di tempo fosse necessario affinché solo le generazioni future sarebbero state in grado di capire a fondo la sua poetica. Decisamente appropriate quindi le parole che Iris Müller-Westermann ha speso sul New York Times per raccontare il lavoro dell’artista in occasione della mostra da lei curata al Moderna Museet di Stoccolma dal titolo Hilma af Klint: A Pioneer of Abstraction, definendolo come qualcosa “that was not on the retina of people at her time, in terms of size, color, composition and, of course, the abstraction”.

Mi viene quindi abbastanza spontaneo domandarmi se, a quasi settant’anni dalla sua morte, possono appartenerci il turbinio di colori, le rifrazioni radiali delle linee, diagonali, geometrie, quadrati, triangoli, cerchi e ghirigori mandala della sua ricerca, guadagnando dunque noi un posto in quella generazione sensibile cui lei affida la comprensione totale del suo lavoro.

Circa un anno fa ho letto una raccolta di saggi di John Berger dal titolo About Looking (1980), un testo dove l’osservazione è studiata come strumento in continuo mutamento fortemente implicato al contesto temporale e spaziale. Tra i vari di questa raccolta ce n’è uno del ’73, Fra due Colmar, in cui Berger racconta la sua seconda visita alla pala d’altare di Grünewald dopo dieci anni dalla prima nel ‘63.

Matthias Grunewald, The Isenheim Altarpiece, 1515 – Musée d’Unterlinden, Colmar

Berger esordisce collocando il ’68 a metà tra le due visite e descrivendolo come un anno dove in gran parte del globo maturarono speranze e aspettative. La prospettiva storica di quell’anno fu per l’autore così cruciale che da lì era possibile vedere le costernazioni di un passato da cui mantenere le distanze con un atto di rottura che fece acquisire alla sua generazione una capacità di osservazione della realtà che non fu mai, e mai più, così lucida.

La pala d’altare fu commissionata con il proposito di proteggere i ricoverati di peste e sifilide dell’ospizio di Isenhein. Nella lettura del ‘63, egli vedeva nell’incarnato ceruleo e nelle mani distrofiche del Cristo in croce i segni truculenti di quella che per Berger fu un’epoca di disperazione (l’Europa di inizio del XVI secolo). Dissociandosi dunque storicamente da essa, e quindi anche dall’opera, giudica quest’ultima sulla base del confronto di due generazioni lontane, cioè da un occhio contemporaneo che nel Cristo vede le tragedie di un’era che non gli appartiene.

Durante la sua visita del ’73 notò la luce del sole che filtrava dalle vetrate gotiche che, seppur battendo sulla superficie dipinta, manteneva intatta la luminosità rappresentata anziché tramutarla in “pittura colorata”. Assistere a questo fenomeno lo portò a credere che l’opera non fosse più sulla disperazione del Cristo – e dunque dell’era ma sulla luce e l’oscurità, o meglio, sulla resistenza della luce nell’oscurità, giacché tale luce (quella dipinta), andando in seguito via il sole, anche nel buio continuava a risplendere. Quest’opera ora gli stava trasmettendo fede rivoluzionaria e rinnovate speranze, giudicandola da un punto di vista universale; resiste, insomma, fino ai suoi giorni, al punto che ne eredita le nuove tragedie. Quelle sue. Del suo tempo.

Sia che ci domandiamo se le nostre retine siano quindi alla portata di quanto abbiamo visto in Biennale, e sia che esso appartenga o no alla nostra identità visiva, ciò che mi entusiasma è che questa Biennale ha posto – anche cinicamente – le condizioni affinché le opere in mostra non venissero ridefinite criticamente, ma diventassero oracoli contemplativi che, al contrario, mettono il visitatore al centro di un giudizio storico. Ma se da una parte il rischio è che si indebolisca uno strumento come la critica, dall’altro abbiamo un visitatore più cosciente che collabora con un’opera più critica e in continuo giudizio storico e metastorico, determinandone l’autenticità dalla qualità con cui la si guarda e dalle sane considerazioni che stimola.

Alleggerita di quella tensione di trovare la novità e il professionismo a tutti i costi, è una Biennale dove la bellezza è qualcosa che si cerca, e che spesso si trova ovunque la bocca si apre per lo stupore, e poco importa se sia sulla superficie di fenomeni bollati o meno come opere d’arte. Ed è, infatti, ciò che accade nella sezione curata da Cindy Sherman dove a essere allestiti sono una porzione di ex voto provenienti dal Santuario di Santa Maria a Romituzzo, nei pressi di Poggibonsi, dove c’è una delle più grandi e affascinanti collezioni di oggetti di questo genere.

Ex voto dal santuario di Romituzzo – Biennale di Venezia 2013

Cercare quindi altrove la bellezza non significa solo uscire dagli schemi serrati, e molto spesso ciechi, della specificità del settore dell’arte contemporanea, ma ristabilire il nostro senso estetico in base all’impatto che fenomeni significanti provocano all’incrociarsi delle nostre sensibilità. Infatti, quella che per molti può risultare una visione macabra, possiede una lettura radiosa se si pensa a come le speranze racchiuse in quegli oggetti oggi trovino una nuova dimensione negli occhi di tutti coloro, che passando di lì, ne incroceranno lo sguardo trasportandole ovunque continueranno ad andare.

È chiaro che trovare l’omogeneità in una mostra che si fonda sulla convergenza ardita di espressioni divergenti – come è estremizzato negli ex voto – impone un ambiente il più possibile privo di interferenze, affinché gli occhi dei visitatori siano indisturbatamente concentrati sullo “spettacolo”. È così che provo a giustificare la scelta di azzerare lo spazio dell’Arsenale, ricreando in esso un rigore museale che oblitera la mitologia della mistica architettonica in noi radicata e di cui, stando alle critiche, non riusciamo a liberarci neanche per un’edizione soltanto.

In fin dei conti, perché preoccuparsi di raccontare un luogo, se la necessità, oggi, di dibattere urgentemente su temi come la centralità dell’immaginazione, estro e utopia sono i termini entro cui trincerarsi per reagire a un momento di storica saturazione alla concretezza? Che senso ha discutere di allestimento quando il viaggio nella mente dell’artista è solo un avamposto rispetto al luogo in cui davvero dobbiamo andare, e di cui all’orizzonte già scorgiamo le meraviglie dello smeraldo di cui è composto?

Gusmão e Paiva quel percorso ce lo indicano eccome. Difatti, i film muti in 16mm del duo portoghese mostrano azioni in cui il non-senso fa da contraltare alla carica di significato che assumono nella logica della frantumazione della consuetudine quotidiana, come bizzarra soluzione a un odierno eccesso di senso che, appunto, senso non ha. Mettere dunque una sull’altra un numero sempre più crescente di uova, per quanto inutile e privo di senso umano appaia, trova una ragione nella volontà di trasmetterne uno invece che umano lo è davvero, quello, cioè, di una straziante sensazione di precarietà provocata dalla costante, e spesso fallimentare, prospettiva di cercare un equilibrio che ha visceralmente a che fare con la nostra condizione esistenziale. C’è quindi in questi video una generosa intenzione di raggiungere l’osservatore e portarlo in un contesto dove, da lì, il quotidiano è infantilmente bellissimo.

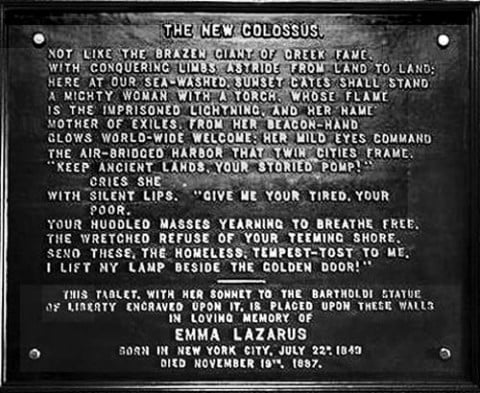

Emma Lazarus, The New Colossus

È questo uno degli aspetti più positivi di questa Biennale, ovvero di accompagnare il visitatore ad avvertire la dimensione estetica nella realtà, anche la più drammatica o più effimera. Riconoscerla significa celebrare l’indipendenza del pensiero in un momento dove è al culmine una guerra alla comunicazione e all’informazione di massa. Una via di fuga per noi, esausti come le masse infreddolite di Emma Lazarus nel The New Colossus inciso ai piedi della statua della libertà, che varchiamo la porta dorata verso i luoghi delle nuove speranze, dove ridefinire il nostro ruolo nella storia, trovare in essi speranze o disperazioni, con l’aspettativa anche per noi di mettere a fuoco il nostro tempo e continuare a costruire dietro le nostre pupille, oggi, come prima, il nostro Palazzo Enciclopedico.

Alessandro Facente

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati