Artisti da copertina. Alice Tomaselli

Classe 1982, cresciuta in un piccolo paese di campagna in provincia di Cremona, studi in fotografia, sound design e marketing prima di frequentare l'Accademia di Brera. Alice Tomaselli è un'instancabile e curiosa viaggiatrice, non solo geograficamente, ma anche nei meandri di tante discipline accomunate dalla maestria del “fare”. Artista dalla grande generosità verso i suoi colleghi, che l'ha spinta insieme a un amico a fondare nel 2007 il progetto diffuso Lucie Fontaine. Di cui ha appena avviato una succursale temporanea a Tokyo. Qui trovate l'intervista all'artista che ha realizzato la copertina di Artribune Magazine numero 15. E un'altra Alice sarà l'autrice della cover del sedicesimo...

Che libri hai letto di recente e che musica ascolti?

Ryukyu Bingata di Sachio Yoshioka, House of leaves di Mark Danielewski, The problem with work di Kathi Weeks e Variazioni belliche di Amelia Rosselli. Musica: Daft Punk e l’Opera.

I luoghi che ti affascinano.

I laboratori degli artigiani, il retro dei teatri, gli studi degli artisti, i musei.

Le pellicole più amate.

2001: Odissea nello Spazio.

Artisti guida.

Cambiano ogni giorno. Oggi è Mondrian.

Nel 2010 hai svolto una residenza alla Dena Foundation di Parigi e alla Mountain School of Art di Los Angeles. Cosa hai tratto da quelle esperienze?

Fra le due, anche il primo viaggio in Giappone. È stato un anno cruciale. Ora so che si possono avere due idee di arte.

Oltre che artista, sei una generosa sostenitrice dei tuoi colleghi. Hai fondato nel 2007 il progetto diffuso Lucie Fontaine, ospitando mostre di giovani. Ora hai aperto una sede temporanea a Tokyo, città dove vivi da un anno. Cosa ti ha spinto e cosa hai tratto da questo progetto?

Lucie Fontaine è uno strumento di ricerca. È una possibilità di sperimentare, allargare il mio ruolo di artista e creare nuovi campi di applicazione e confronto del mio pensiero. È parte della mia pratica.

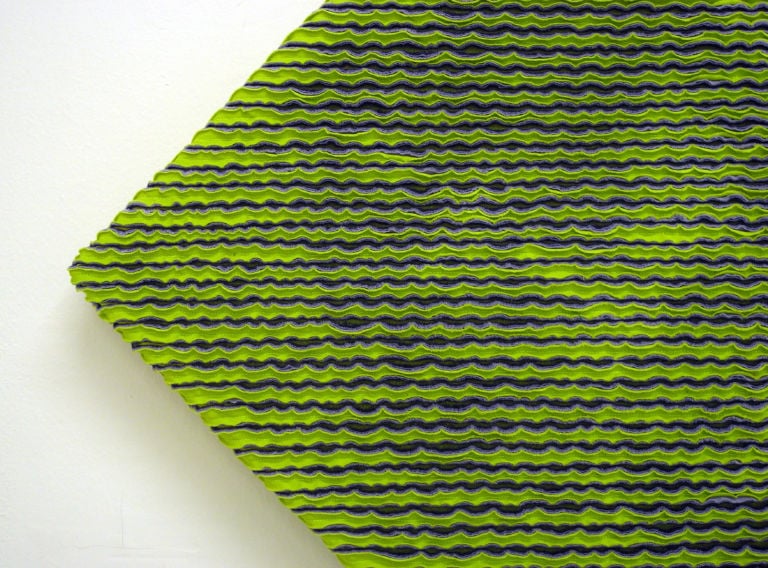

Alice Tomaselli, Senza titolo, 2013, inchiostro per calligrafia su tappeto goza,

cm 180×110. Veduta dell’installazione Souvenir alla Galleria Perrotin. Courtesy Galerie Perrotin, Parigi

Per Lucie Fontaine hai creato una serie di inviti video. In cosa consistevano?

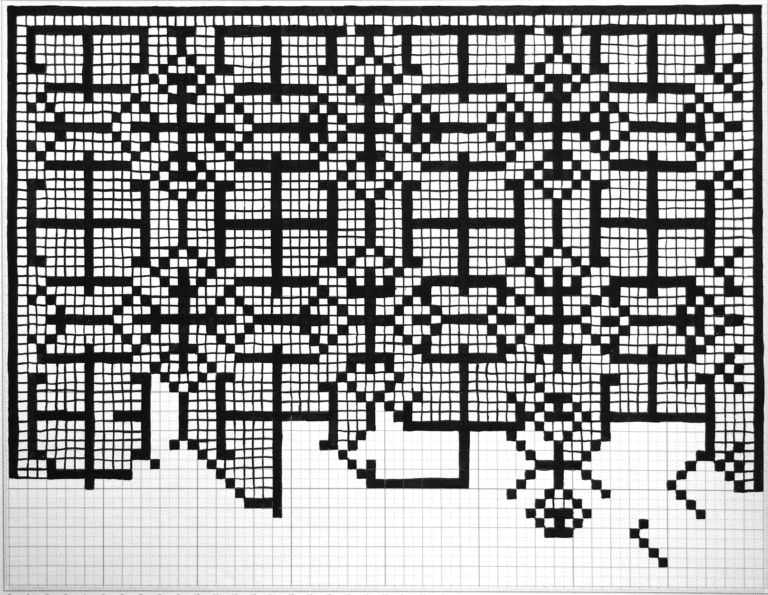

Erano tutorial per ricrearsi da casa gli inviti cartacei. Il tutorial è un tema ricorrente nella mia ricerca, perché veicolo di trasmissione dell’oggetto. Come una scultura che si smaterializza, diventa immagine per poi tornare oggetto da un’altra parte del mondo.

Nella tua ultima mostra a Milano hai esposto delle opere, manifesto di una volontà di tornare al “fare”, all’artigianato.

Sono sempre stata interessata al fare come modalità di trasmissione d’informazione e auto-educazione che elude l’utilizzo del linguaggio. Per questo ho scelto di vivere in Giappone, dove non c’è filosofia scritta alla maniera occidentale, eppure ci sono un pensiero filosofico e un’alta scala di valori a cui le cose e i gesti sono sottoposti. Questa filosofia è pratica. Viene insegnata e trasmessa con le attività manuali come la cerimonia del tè, la ceramica ecc. Per discutere, non si scrivono libri, si modellano vasi. Per rompere col pensiero precedente, si cambia la miscela di un colore. Forse sto speculando, ma questo stimola molto la mia ricerca e la mia visione.

Amplificandone fortemente la valenza femminile, in particolare con il lavoro a maglia…

Il ricamo, come il lavoro a maglia o il cucito, sono da sempre prerogative maschili, almeno fino al Cinquecento, quando diventano il passatempo preferito delle nobildonne. Venivano chiamate “arti minori”, ma pur sempre arti. Nell’Ottocento sia il ricamo che il lavoro a maglia sono molto popolari e occupazione privilegiata sia per le aristocratiche che lo fanno per diletto, sia per le classi popolari che lo fanno per lavoro. A questo passaggio coincide la sua perdita di valore come “arte”, ed è appunto questo passaggio che m’interessa molto. Mi domando se io lo faccio per diletto o per lavoro.

Alice Tomaselli, Tecnica #1: ciniglia, 2013, tessuto di cotone, cm 90×90. Veduta dell’installazione The Leftover Dilemma presso Lucie Fontaine. Courtesy Lucie Fontaine, Milano

Mi ha molto colpito il tuo lavoro Bitten canvas. Una tela di cui hai letteralmente morsicato una parte del telaio che la sosteneva. Un compito difficile dopo Fontana, Burri, solo per citare i più significativi.

Sì, è l’amore verso questi artisti e verso l’esistenza della pittura che mi ha spinto a rosicchiare una tela. Mi affascina il fatto che l’essere umano abbia funzione cerebrale in grado di creare il concetto stesso di pittura. Gli dà un valore oltre a quello materiale, ma prima o poi i dipinti marciscono, vengono mangiati dagli animali. In alcune tribù cannibali veniva fatta una cosa simile dal figlio col padre defunto, per interrompere il processo di totale dispersione. A me è venuto quel tipo d’istinto.

In un tuo recente lavoro hai utilizzato dei tatami giapponesi su cui hai dipinto motivi di ceramiche d’origine americana. Giappone e America, due Paesi in cui hai vissuto. Quanto il luogo influenza il tuo lavoro?

Ogni luogo m’inietta nuovi pattern. Il mio cervello, per combattere il disorientamento visivo, li associa a cose che conosce, creando nuovi assemblage. Come alcune ceramiche di nativi americani, che con le loro astrazioni floreali e geometriche mi hanno ricordato le decorazioni moderniste europee, e sono rosse e nere come la calligrafia giapponese. Da allora, ho bisogno di vedere quell’iconografia sotto forma di un unico oggetto, che non ha nessuna funzione se non quella di ospitare tutte queste tre cose insieme in un tempo condiviso.

Come è nata l’immagine inedita per la copertina di questo numero?

Ho ridipinto un frame di un video che mostra la preparazione della creta in Giappone, dove invece di utilizzare un battitore, si usa il peso del corpo. In Europa si costruiscono ingegnosi attrezzi mentre in Giappone lo strumento è il corpo. È la conseguenza di un modo radicalmente diverso di concepire la persona. Questo succede nella creta così come nella guerra. L’arma nucleare da una parte, il kamikaze dall’altra. Impastare la creta mette in comunicazione con la storia.

Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #15

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati