Il mio regno per una mozzarella (in carrozza). Storia di Pio Monti

Marchigiano dalla battuta fulminante e dagli infiniti calembour, Pio Monti ha scritto pagine importanti della storia dell’arte a Roma, in particolare negli Anni Settanta e al fianco di Gino De Dominicis. In questa intervista - che continua il ciclo di Artribune Magazine in dialogo con i grandi galleristi italiani (stiamo preparando l'intervista a Massimo Minini per il numero 16) - racconta i suoi esordi, gli aneddoti, il passato e il presente.

Come è iniziata la tua storia di gallerista? Prima facevi il rappresentante, giusto?

Sì, tramite mio padre conobbi il direttore di una grande casa cosmetica internazionale, la Revlon. Avevo circa diciotto anni. Feci domanda per entrare e seguii un corso di cosmetologia a Londra e poi a Parigi per imparare la composizione dei prodotti.

Dove vivevi in quel periodo?

A Macerata. Mi assegnarono, come area di rappresentanza, le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo, il Molise e una parte di Roma. Roma, naturalmente, mi ha sollecitato molto.

Uno dei tuoi prodotti era questa famosa crema che citi spesso, la Eterna 27…

Eterna 27 era un prodotto che prometteva di arrestare il tempo a 27 anni. Una grande illusione, naturalmente. La cosa curiosa è che poi, frequentando Roma, ho incontrato Gino De Dominicis, per il quale il concetto di eternità era centrale. Io ero sensibile a questa tematica per via del retroterra nella cosmetica.

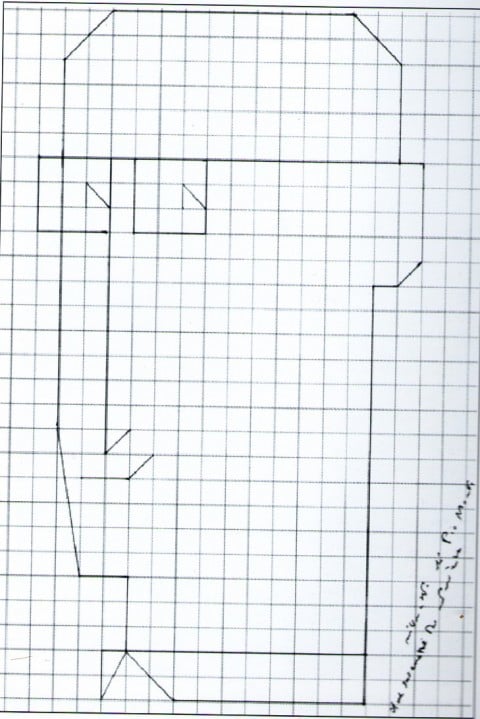

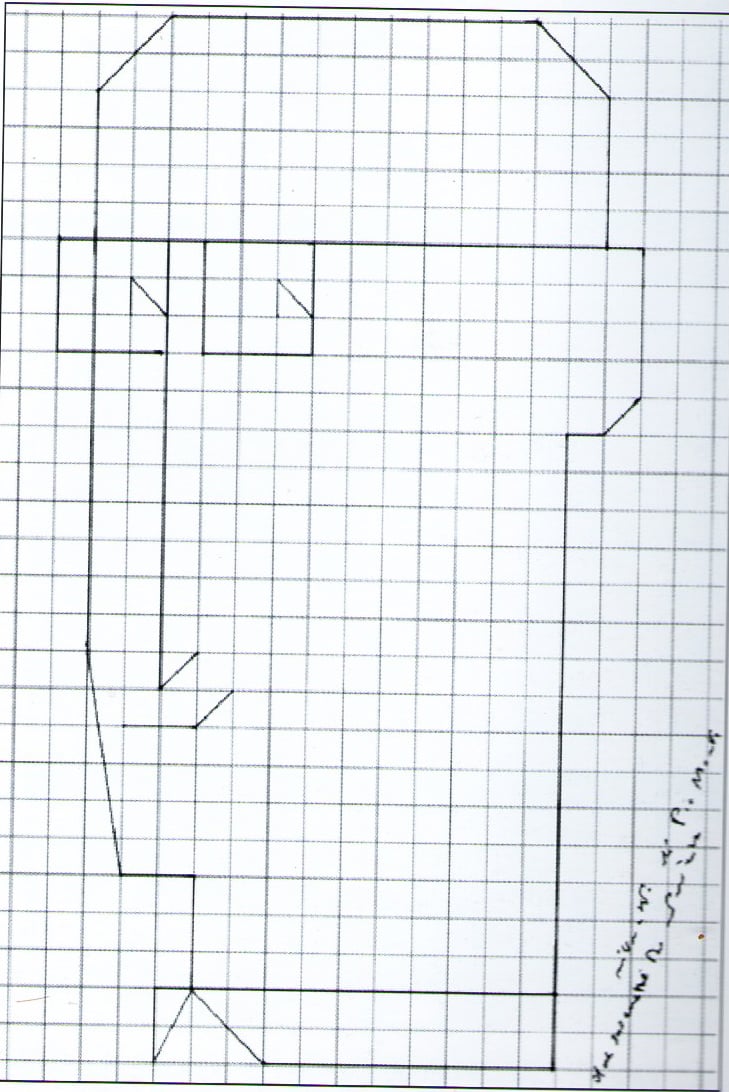

Gino De Dominicis, Ritratto di Pio Monti, 1972

Eri già appassionato d’arte?

Diciamo che avevo una certa “inquietudine conoscitiva”. Avevo avuto una simpatia per una ragazza che viveva nel mio palazzo e faceva la scuola d’arte; lei mi aveva acceso questo interesse. Venendo a Roma ho poi conosciuto molti artisti e ho avuto la fortuna di trovare, pian piano, la strada giusta. Soprattutto tramite l’incontro con Gino De Dominicis, che conobbi al Bar Rosati, in piazza del Popolo.

Fu un incontro casuale?

Sapevo che era un luogo frequentato dagli artisti e sono andato. Poi De Dominicis era marchigiano come me e per questo abbiamo subito socializzato. C’era anche Jannis Kounellis, Vettor Pisani e tanti altri artisti. Io ero un ragazzo di provincia, ma mio padre mi aiutò economicamente, così ho subito comprato qualcosa.

Cosa comprasti?

Mozzarella in Carrozza di De Dominicis è stata una delle prime opere che ho acquistato. L’avevo vista all’Attico, da Sargentini. Sono rimasto male quando al Maxxi l’ho vista esposta con dentro una mozzarella di plastica. Così non è più una tautologia, torna a essere una metafora. Doveva essere una vera mozzarella in una vera carrozza, fermi nel tempo.

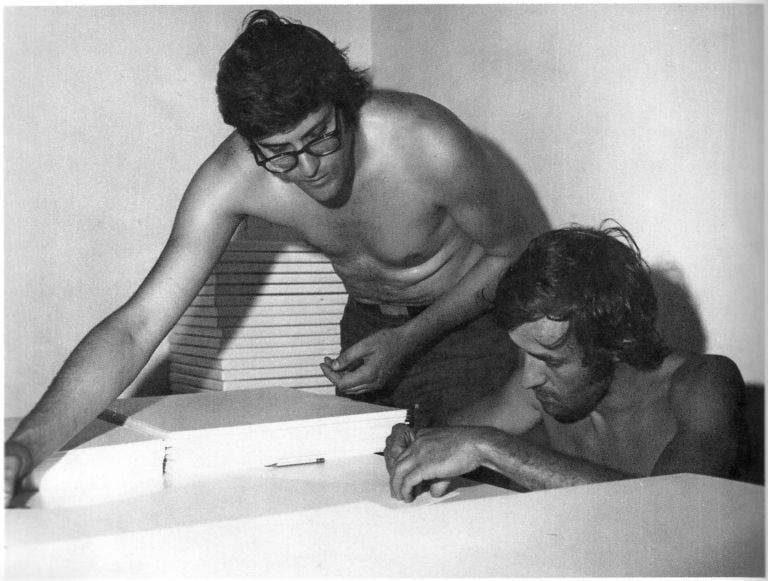

Michelangelo Pistoletto e Pio Monti, 1969

Era un’opera molto costosa?

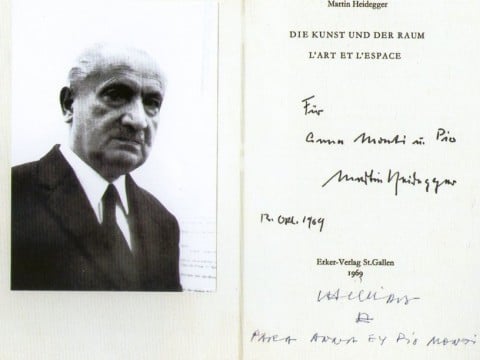

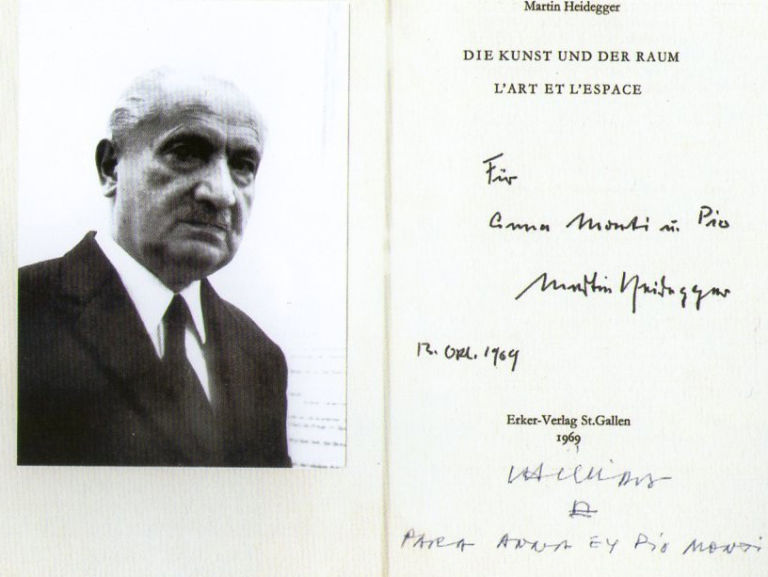

Sì, ho dovuto vendere un appartamento per comprarla. Per non parlare delle discussioni con mia moglie. Ho comprato anche Il tempo, lo sbaglio e lo spazio, e per quella ho venduto un secondo appartamento. Era il 1972. Ero affascinato da queste idee sullo spazio e il tempo. Io e mia moglie eravamo andati, insieme a Capogrossi e a sua la moglie Costanza, a Locarno per la presentazione di un libro di Martin Heidegger, L’Arte e lo Spazio. Quella sera Heidegger ci firmò il libro con una dedica…

De Dominicis è l’artista con cui hai legato di più?

Sì, abbiamo fatto tantissime cose insieme. Siamo andati a Parigi insieme, abbiamo fatto anche tante stupidaggini. Ci capivamo con uno sguardo. Per una persona “incolta” come me, ma curiosa, la vicinanza di un personaggio come Gino era un enorme stimolo. Altri artisti importanti per me sono stati Emilio Prini e Jannis Kounellis.

Quante mostre hai fatto di De Dominicis?

Otto. Due erano identiche. Le abbiamo fatte nella mia galleria di via Principessa Clotilde, a distanza di un anno esatto, nel ’77 e nel ’78. C’era una grande pietra, un’asta in bilico, due vasetti che rappresentavano l’ubiquità e una piramide invisibile. Chi era venuto alla prima mostra, tornando e trovando tutto esattamente nella medesima posizione, aveva l’impressione che il tempo si fosse fermato. Pensa che mi dimenticai che la maniglia della porta del bagno era stata cambiata e Gino non mi fece aprire la mostra (c’era la gente già fuori) finché non trovai e montai la maniglia giusta! Come gallerista spesso mi trovavo a dover spiegare queste cose al pubblico, che non le capiva. Neanche i critici le sapevano certe cose.

Martin Heidegger, dedica a Pio e Anna Monti, 1969

Non c’erano critici in grado di capire il suo lavoro?

No, Gino era veramente troppo stravagante. Io alcune cose le avevo capite attraverso la vicinanza, lo stare insieme, il condividere la vita quotidiana. Ha avuto un momento di sintonia con Bonito Oliva, ma poi l’incanto si è rotto perché tutti e due volevano primeggiare, erano due personalità troppo forti.

Pensi che in passato i galleristi fossero più complici degli artisti?

Sì, c’era una grande complicità. Qualsiasi cosa servisse, che fosse una maniglia o uno scheletro, ci pensava il gallerista. Poi, negli Anni Ottanta, siamo passati dall’avanguardia in trance alla Transavanguardia. E non c’era più bisogno di tutto questo, gli artisti avevano bisogno solo di tele e colori. Da lì tutto è cambiato. Con gli artisti comportamentali, il gallerista aveva un ruolo fondamentale per far sì che le cose succedessero.

Dov’era la tua prima galleria?

La prima galleria che ho aperto era a Macerata nel 1969, si chiamava “Arte Studio Macerata” in corso della Repubblica, dove ho fatto molte mostre ed edizioni con artisti come Mario Merz, Sol LeWitt, Ben Vautier, Michelangelo Pistoletto, Joseph Albers, Vincenzo Agnetti e tanti altri. Poi nel 1974 mi sono spostato a Roma perché era una piazza migliore.

Max Bill, Pio e Anna Monti, 1970

Che altri sedi ha avuto la galleria?

Dopo via Principessa Clotilde mi sono spostato nel quartiere Prati e poi in via dei Chiavari, in uno spazio disegnato da Carlo Berarducci, ispirato alla prospettiva illusionista di Palazzo Spada. Ora sono in piazza Mattei, al Ghetto.

Com’era Roma negli Anni Settanta?

Era certamente una città più ricettiva. Adesso c’è molta ignoranza e tutti sono interessati a fare investimenti economici e non emotivi. Prima ti ascoltavano, erano curiosi, partecipavano, c’era una grande fiducia nel gallerista, che non faceva semplicemente il mercante. Si è perso l’amore per l’arte, la galleria è diventata un “luogo comune”. Diciamo le cose come stanno: alle mostre oggi si va solo per rimorchiare!

Qual è la differenza tra il gallerista e il mercante?

La differenza è sostanziale. Il mercante vende un po’ di tutto, il gallerista invece propone situazioni. È un ruolo più difficile. Quando io ho iniziato, c’era una grande passione per l’arte. Ci siamo anche un po’ rovinati per seguire questa passione.

Leo Castelli e Pio Monti, 1986

Parlando dei collezionisti, chi c’era che ti sosteneva e comprava da te?

C’era Giorgio Franchetti, una persona eccezionale, umile, curiosa. Ma anche molti collezionisti di Milano e Torino. I milanesi, soprattutto, erano più ricettivi dei romani. Il problema di Roma è che ti affacci alla finestra e vedi le bellezze della città, non hai bisogno di metterti quadri dentro casa. Fai una passeggiata e hai la tua provvista di felicità. Il milanese non ha questo privilegio.

A un certo punto, negli Anni Ottanta, eri il gallerista più importante della città. Il gallerista per antonomasia…

Sì, ho avuto un momento di grande prestigio, ma poi ci fu l’ondata della Transavanguardia, che cambiò lo scenario e alla quale io non appartenevo. Lo stesso De Dominicis “aggiornò” la sua ricerca verso una fase più figurativa, anche per ragioni di mercato. Prini, invece, non cambiò: ancora oggi fa lo stesso tipo di lavoro.

E sei rimasto fuori dal mercato della Transavanguardia?

Sì, volutamente. È entrato sulla scena nazionale Emilio Mazzoli, con grandi capitali, e a Roma c’era Sperone.

Pio Monti e Mario Merz, 2005

Tu con chi lavoravi in quel periodo?

Con De Dominicis e Boetti, soprattutto. Poi per un periodo ho seguito la pittura anacronista.

C’è un episodio in particolare che ti piacerebbe raccontare, magari relativo all’incontro con un artista?

Nel 1984 ho conosciuto Andy Warhol, che si trovava a Milano per la mostra alle Stelline. A cena mi disse che la mattina dopo doveva andare in Grecia, passando per Trieste e che avrebbe preso un taxi, così mi offrii di accompagnarlo. Lo passai a prendere in albergo, ma invece di andare verso Trieste mi diressi verso Rimini, perché in realtà la mia idea era di portarlo a casa mia, a Macerata. A Rimini abbiamo fatto una sosta al Grand Hotel, nei luoghi felliniani. Dormì in camera di mia figlia e il giorno dopo lo portai a destinazione. La cosa che mi colpì è che quando passammo vicino a Loreto, andando verso Ancona, Warhol mi fece fermare perché sapeva che a Loreto c’erano dei dipinti di Lorenzo Lotto, che lui amava molto.

Qual è il tuo rapporto con i giovani artisti?

Sono terribilmente incuriosito dai giovani. I giovani rappresentano il costume sociale di un’epoca. Non sempre capisco quello che fanno, ma credo in loro. Purtroppo il mercato non è molto reattivo nei confronti dei giovani, perché la gente preferisce fare acquisti sicuri. Ci sono gallerie a Roma oggi che aprono con mostre di Paolini e Kounellis, personaggi che non hanno bisogno di soldi né di promozione. Perché non investire in mostre più fresche, che propongano nuove situazioni? Una galleria dovrebbe fare proposte forti. Pensate a personaggi come Fabio Sargentini. È incredibile quello che ha fatto, proponendo mostre come quella dei cavalli di Kounellis già nel 1969. Per me lui è un mito, un’ispirazione.

Roberto Cuoghi, Ritratto di Pio Monti, 2006

Non sei contento della situazione romana, mi pare…

Quello che mi rattrista è che, nonostante la storia che ho alle spalle, oggi non sono nessuno. Oggi conta solo chi ha i soldi. Chi ha i soldi diventa intelligente e rispettato. Nella mostra che hanno fatto al Macro sull’arte a Roma dagli Anni Settanta a oggi, io non sono stato citato. Non volevo esserci per presenzialismo, ma sarebbe stato giusto citarmi perché sono una persona che ha fatto tante cose.

Cosa vorresti che facessero le istituzioni?

Almeno che partecipassero, che si facessero vedere. Giulio Carlo Argan per esempio veniva sempre alle mostre, quand’era sindaco. Ora non succede più, non viene nessuno. Un’altra idea sarebbe ospitare, a rotazione, il lavoro dei galleristi negli spazi dei musei della città, dandogli la possibilità di essere visti e conosciuti.

Cosa ne pensi delle recenti polemiche sulla gestione dell’opera di De Dominicis?

Dopo la morte di Gino, ci sono stati molti personaggi che si sono autoproclamati grandi conoscitori della sua opera. Italo Tomassoni ha preso in mano la situazione e ha fondato l’Archivio, insieme alla cugina di De Dominicis, e nel comitato ci sono Mazzoli e Lia Rumma. Questo ente ha il potere giuridico per autenticare i lavori. Purtroppo però l’autorevolezza e la profonda conoscenza dell’opera di un artista non sono cose che coincidono sempre con il potere giuridico.

Sol LeWitt e Pio Monti, 1972

Qual è la tua opinione sulle fiere?

È tutta un’illusione. Spesso non si vende granché ma ci si va per fare presenza. A Roma, poi, non si vende quasi niente. Ho partecipato ad Artefiera dal 1976 fino a due anni fa. Ho ricevuto inviti dall’Armory Show e da Art Basel, ma non sono mai andato come espositore, le spese sono troppo alte. Vado a vederle, naturalmente.

La passione per l’arte l’hai trasmessa ai tuoi figli…

Sì, ho tre figli. Due di loro hanno un’associazione culturale a Civitanova Marche e organizzano mostre. Nicola invece collabora con me. Nonostante le difficoltà del mercato, si va avanti.

Valentina Tanni

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #15

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati