La discussione nell’era della crisi

L’Italia è stata troppo a lungo (diciamo: per trent’anni) un posto gravemente disabituato alla discussione: un luogo di monologhi, non di dialoghi e conversazioni. Uno degli aspetti positivi della crisi, invece, è che si può finalmente tornare – e si sta tornando – a discutere tutto.

Si tratta, insisto, della perdita dei valori di una intera

cultura: valori che però non sono stati sostituiti da

quelli di una nuova cultura (a meno che non ci si debba

“adattare”, come del resto sarebbe tragicamente corretto,

a considerare una “cultura” il consumismo).

Pier Paolo Pasolini, Lettere luterane (1975)

Nonostante l’immagine e la metafora, continuamente riproposta dal dispositivo politico e mediatico, della crisi come tunnel da cui uscire: da una parte perché la luce in fondo a questo tunnel, contrariamente alla nostra esperienza fisica e materiale, si allontana anno dopo anno (è dunque un’illusione, un fantasma); dall’altra, proprio perché il tunnel è un percorso obbligato, che altri hanno deciso e stabilito per noi. L’unico punto della strada in cui non possiamo deviare o, al limite, crearci un percorso alternativo. La crisi non è l’interruzione più o meno momentanea di un ordine che verrà presto o tardi ristabilito: la crisi è (diventata) la nostra ecologia. E d’altra parte, se ci pensiamo bene, cinque anni – il tempo trascorso dal suo inizio ufficiale – corrispondono già alla metà esatta di ciò che abbiamo imparato a conoscere come la Grande Depressione, non solo un periodo storico ma un intero universo immaginario e culturale.

Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti (1917)

Se modelli di sviluppo, schemi interpretativi e concettuali, sistemi sociali e culturali crollano e si sgretolano, allora occorre discutere. È necessario – e bello, e salutare – discutere. Occorre farlo subito e per bene, in maniera approfondita (e professionale). Fino a pochissimo tempo fa, per essere ammesso alla discussione doveva prima esserti rilasciata una patente, un attestato di legittimità e di “buona condotta”: e questa legittimità si conquistava attraverso l’adesione totale a un paradigma. A un sistema di valori. Poco importava, poi, che a parole si fosse progressisti: che si deplorasse lo stato delle cose, la disintegrazione in atto, se al suo interno invece ci si accucciava, ci si rintanava comodamente nella vita e nella pratica quotidiana. Adesso, forse, questa attitudine si frantuma; questa confusione tende a svanire; questa sfumatura si chiarifica, evaporando.

Si comprende bene, così (di nuovo: come sempre) chi sono i conservatori veri e chi i veri progressisti. E il concetto di riforma torna ad acquisire la sua natura propria, vaga, irrisolta, ambigua, evanescente: “Tutte le discipline culturali, se vengono utilizzate in base alla relazione che le congiunge e coordina ad alcuni valori fondamentali, come sul piano ideale possono dar luogo, nel migliore dei casi, solo al sogno illusorio della palingenesi universale, così sul piano reale restano legate ad una pratica riformista. (…) Questo spiega il fenomeno apparentemente paradossale, per cui, ogni qual volta si tenta di far discendere un ‘valore’ nella realtà, se l’operazione ha un senso e non è stolida utopia, ci si accorge di non poter chiedere molto di più di una riforma” (Alberto Asor Rosa, Elogio della negazione, “Classe operaia”, vol. II, 1965, n. 3, pubbl. anche ne Le armi e la critica, Einaudi, Torino 2011, pp. 19-20).

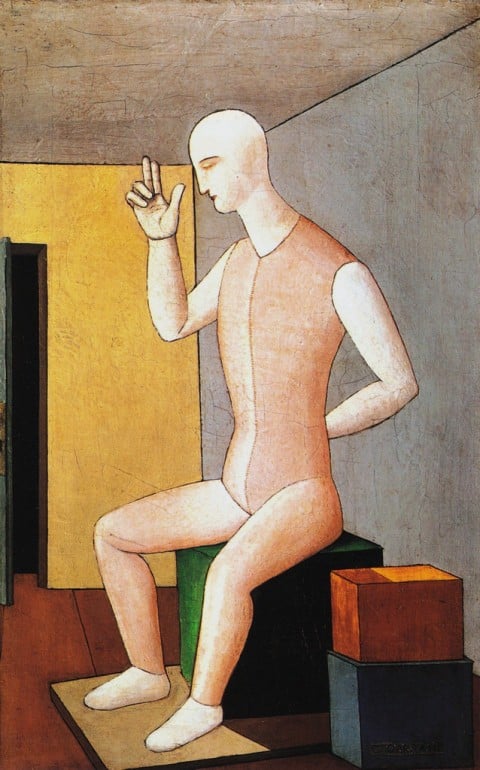

Carlo Carrà, L’idolo ermafrodito (1917)

La critica, come operazione e attitudine cognitiva, è al centro di tutto questo processo di riconoscimento.

In tal senso, i luoghi fisici e psichici più disagevoli, più marginali, più difficili, più aspri e più ingiusti del Paese sono anche quelli dove si dispiega la realtà, dove la realtà inabitabile che ci appartiene è presente al grado più estremo e nudo. Occorre dunque rivolgere a noi stessi e fare nostro l’appello del sindaco di Lampedusa Giusy Nicolini, andare lì e ovunque sia necessario a “guardare con i nostri occhi”, anche e soprattutto se questa visione è dolorosa, traumatica, insostenibile: “se chiudi gli occhi davanti a qualcosa di spaventoso, finirai per avere sempre paura” (David Peace). Occorre innanzitutto riappropriarci del nostro sguardo sulla realtà – del quale siamo stati espropriati, naturalmente con la nostra attiva e fattiva collaborazione – e riappropriarci così della nostra umanità.

Alberto Savinio, Oggetti nella foresta (1928)

Il problema dell’Italia consiste infatti nella mediazione. Di ogni esperienza e di ogni fruizione e di ogni interpretazione. La mediazione non ci salverà, né ci preserverà: perché è proprio la mediazione (con tutto ciò che ne consegue e ne discende) la principale responsabile della devastazione che ci circonda.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati