Architettura nuda #15. Francesco Napolitano

In questo numero della rubrica “Architettura nuda” ospitiamo Francesco Napolitano. Il quale, ripercorrendo le intuizioni di Robert Venturi e Denise Scott-Brown sul “decorated shed”, ci avverte che l’architettura degli involucri non è da demonizzare. Mettendo a reagire la stessa con il panorama costruito italiano visto con gli occhi di Ghirri, è possibile andare oltre un giudizio negativo che deve essere relegato solo a quegli involucri che, senza averne i mezzi, intendono erigersi a monumenti.

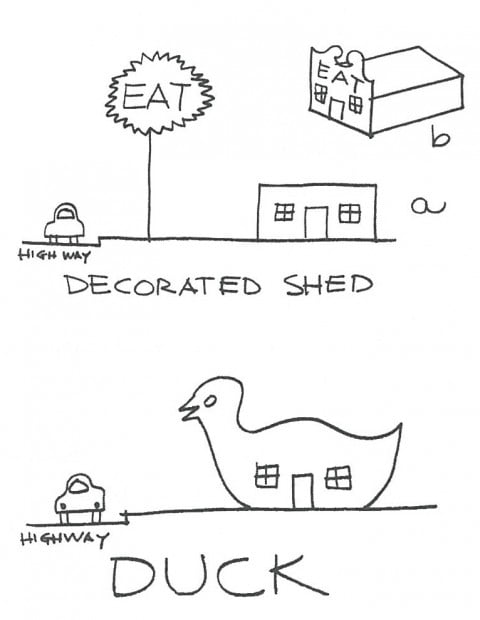

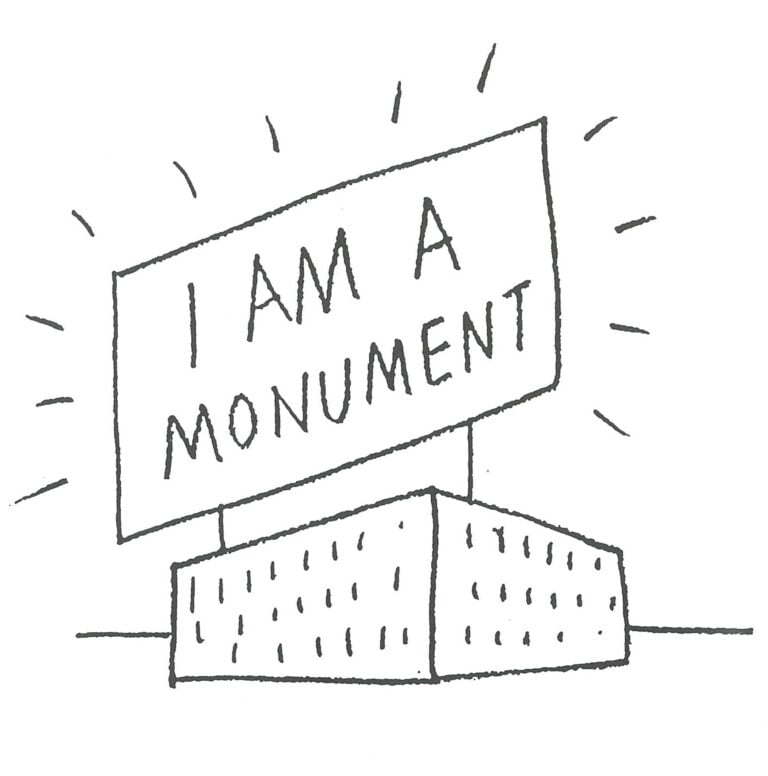

In architettura il concetto di nudità (e quindi anche di vestito) si rivela in due disegni di Robert Venturi contenuti in Learning from Las Vegas. Il primo è uno schizzo molto semplice, descrive un anonimo edificio a forma di parallelepipedo con finestre regolari appena accennate; sul tetto è poggiato un enorme cartellone, più grande dell’edificio stesso, nel quale si legge “I am a monument”. Con una mossa da fumettista consumato, l’autore aggiunge i piccoli raggi di un’aura intorno al megacartellone, come se brillasse, per sottolinearne la silenziosa eloquenza.

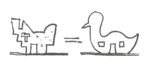

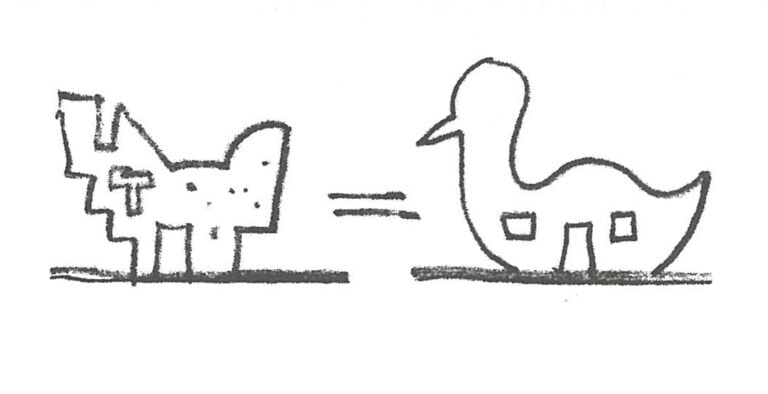

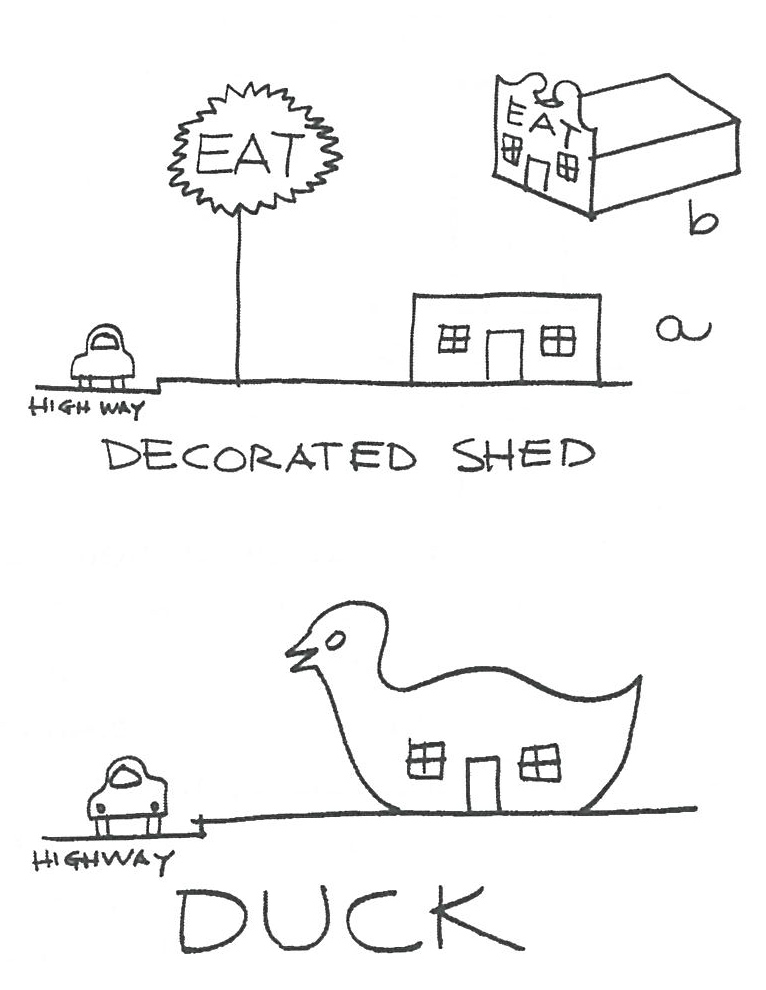

Valerio Paolo Mosco, che conosce molto bene l’opera e il pensiero di Venturi, non manca di citarlo nel suo saggio e, fra le illustrazioni in esso contenute, troviamo un altro disegno dell’architetto italo-americano, che rappresenta un chiosco a forma di papera e una specie di taverna accanto a un cartellone. In questi celebri disegni sono cristallizzati rispettivamente i concetti di “sign” e di “decorated shed” e cioè di insegna e di involucro decorato (svincolato dall’edificio stesso).

Robert Venturi – Sketch da Learning from Las Vegas

Ovviamente Mosco in Naked Architecture pone l’accento sul secondo disegno e quindi sul concetto di shed inteso come nemesi della nudità. In breve, per Venturi vestire un edificio convenzionale con i panni di un edificio contemporaneo è ridicolo quanto camuffare il chiosco con la maschera della papera: tanto vale allora progettare direttamente edifici “brutti” e “banali” come la Guild House. Al contrario per Mosco, come per Tomás Maldonado prima di lui, non si può rispondere a un tale paradosso con una rinuncia alla ricerca spaziale: l’involucro va quindi inteso come un belletto, come un pericoloso cosmetico, lo stesso che irrita Amleto quando lo scorge sul viso di Ofelia ed esclama “Dio vi ha dato un volto e voi ve ne fate un altro!”. Per Mosco la Nudità equivale alla Verità, e senza quest’ultima non c’è ricchezza di significato nell’architettura. E ha ragione. D’altronde, se ci guardiamo indietro e osserviamo la produzione architettonica internazionale dal Postmodern al Decostruttivismo, come possiamo non gioire di questo ritorno alla semplicità?

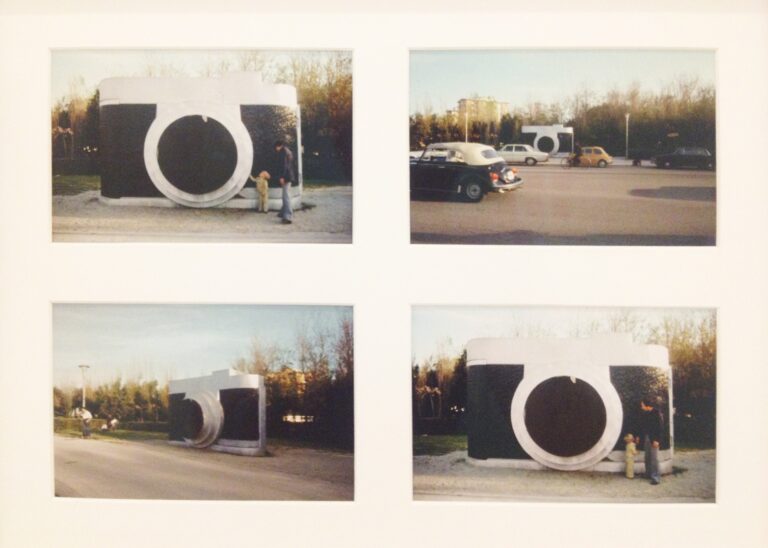

Ma ovviamente il caso italiano è sui generis. Una fotografia di Luigi Ghirri che ritrae la posticcia facciata di un salumificio a Reggio Emilia mostra come la dicotomia tra decorated shed e nudità riguardi da vicino la nostra realtà. Come Las Vegas, anche la nostra periferia è piena di involucri decorati, come è vero che il nostro patrimonio edilizio recente grida vendetta. Gli architetti italiani lo sanno e ne hanno repulsione ma, non avendo i mezzi per risolvere il problema, si ostinano a progettare edifici che vogliono a tutti i costi allontanarsi dall’edilizia ordinaria e che sembrano voler gridare: “Io sono un monumento!”. In questi edifici il grande cartellone del primo disegno di Venturi di fatto c’è ma è invisibile, è nascosto dietro il gesto volitivo del progettista che vuole emanciparsi dall’edilizia ordinaria, nella vana speranza di poter far assomigliare la propria opera alla più fortunata produzione europea o internazionale. Ma in un atteggiamento del genere non è possibile trovare quella ricchezza di significato che Valerio Mosco cerca nell’architettura, ed è per questo motivo che nella sua raccolta per tipologie non c’è neanche un edificio realizzato in Italia.

Luigi Ghirri, Ferrara 1981

Se rinunciassimo a questa tendenza tardo-romantica e individualista a voler progettare a tutti i costi dei monumenti, ci apparirebbe evidente che il nostro problema centrale consiste in un patrimonio edilizio costruito in modo dissennato e invadente, i cui manufatti hanno molto spesso pregiudicato seriamente il territorio e il paesaggio. Forse vale la pena di iniziare a pensare a come denudare questi edifici per poi rivestirli con un involucro che possa contemporaneamente fornire una prestazione energetica e tecnologica adeguata e un significato profondo nella sua configurazione architettonica. Per risollevare le sorti della nostra architettura non abbiamo bisogno di pochi (anche se magari eccellenti) edifici-simbolo, ma di un’architettura diffusa di maggiore qualità, che sappia intervenire sull’esistente, per esempio con gli strumenti del riciclo del quale oggi tanto si parla.

Un’altra fotografia di Luigi Ghirri mostra una serie di edifici di Ferrara coperti da un fitto manto di edera che li stilizza e li riduce a volumi puri: se evitiamo di demonizzare l’involucro, potremmo forse scoprire che talvolta è proprio il vestito a rivelare le forme.

Francesco Napolitano

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati