Fotografia. Conversazione fra The Cool Couple e Angela Madesani

The Cool Couple è il duo fondato da Niccolò Benetton (1986) e Simone Santilli (1987) nel novembre 2012. Entrambi veneti, hanno frequentato il Master in Fotografia della Fondazione Forma e poi hanno deciso di unire le proprie ricerche, che nascono da percorsi di matrice semiotica e filosofica. I protagonisti della rubric fotografia su Artribune Magazine #17 qui si raccontano.

Come operate? Vi sentite degli storici, degli antropologi, dei detective, oltre che degli artisti?

Il nostro è un metodo di lavoro poliedrico. Non c’è una figura che vada a inquadrare esattamente quello che facciamo: siamo un po’ detective, un po’ antropologi, un po’ storici… in altre parole, siamo curiosi. Ogni progetto ci costringe a confrontarci con linguaggi e temi diversi. Tra questi, la fotografia permette di esplorare, di indagare quasi ogni ambito. L’accezione che si dà alla parola artista è sempre più ampia, ed è sempre più frequente incontrare figure ibride che alla produzione affiancano la curatela o la stesura di testi critici. Così Martin Parr o Santiago Sierra.

Non è soltanto chi crea immagini e oggetti insomma. Infatti, uno dei momenti fondamentali nella rilettura della figura di Luigi Ghirri è proprio la mostra curata da un altro artista, Thomas Demand, tra Montecarlo e New York, dal titolo La carte d’après Nature. Vi è un superamento degli ambiti, utilizzando un concetto caro a Rosalind Krauss.

Entro l’ambito del fotografico, dalla fine degli Anni Ottanta in poi, sia in Italia che all’estero troviamo numerose figure che si sono appropriate di diverse tipologie di azione che afferivano storicamente ad altri ambiti, costruendo dei network oppure mettendole direttamente in pratica: l’esperienza di Multiplicity, l’opera di Armin Linke, Francesco Jodice, Olivo Barbieri, l’eredità di Bernd e Hilla Becher, la ricerca di Thomas Ruff, le riflessioni di Lewis Baltz e lo sviluppo della narrazione in Family Business di Mitch Epstein, così come in Evidence di Larry Sultan e Mike Mandel. E pure Vincenzo Castella: nella sua ricerca c’è un’importante riflessione sull’immagine, sul rapporto tra questa e la musica, l’immaginario collettivo, la filosofia.

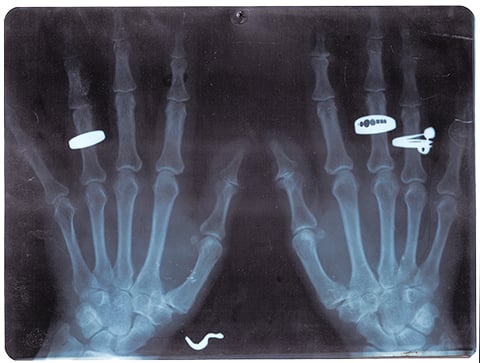

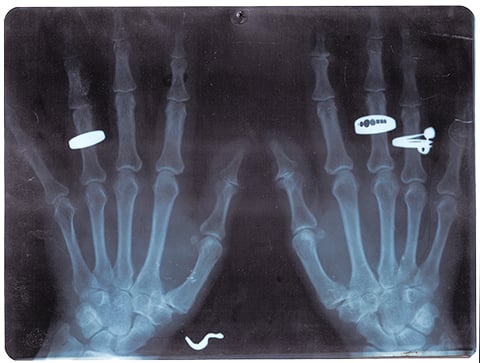

The Cool Couple, Guide to X-Ray Jewelry, Untitled 08, 2013. Lightbox, 20x30x10 cm circa

Castella, e non è un caso, è laureato in antropologia, da giovane è andato negli Stati Uniti per occuparsi di musica…

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti. Si ha la sensazione che l’artista abbia bisogno di prendere a piene mani da diversi settori, far proprie delle pratiche che sono in realtà solitamente identificate con ambiti scientifici, storiografici, e via dicendo. Sicuramente questo è legato al fatto che l’approccio alla fotografia deriva con buona probabilità dal vissuto di ognuno di noi.

Nel nostro caso, passiamo molto tempo a guardare, a studiare quanto è stato fatto prima di noi e quanto si sta facendo attualmente. Tra gli artisti che stiamo seguendo maggiormente ci sono Trevor Paglen, Richard Mosse, Stephen Gill, Paolo Cirio, Tayo Onorato e Niko Krebs, Adam Broomberg e Oliver Chanarin, Erik Kessels e Thomas Mailaender.

TCC non ha neppure due anni di vita, ma avete fatto moltissime cose. Cerchiamo di ordinarle cronologicamente.

Il primo lavoro presentato che abbiamo realizzato insieme, anche se non eravamo ancora un duo, si intitola Multiples e risale al 2011 durante Open Your Mountains, un programma di residenza artistica in Valle d’Aosta, curato da Alessandro Ottenga e Luca Andreoni, sostenuta dall’associazione Mountain Photo Festival e dalla Fondazione CRT. La residenza viene organizzata ogni anno e vi partecipa una selezione di studenti dalle principali scuole di fotografia italiane, ai quali viene chiesta un’indagine sul paesaggio alpino. Di anno in anno il territorio campione è diverso. Il nostro era l’anno del Colle del Piccolo San Bernardo, un’area che, al pari di altri importanti passi montani, si caratterizza per un’incredibile stratificazione di segni storici: il passo è percorso da una strada romana che portava in Gallia e quindi in Spagna. Nel Medioevo si sono insediati vari feudi valdostani, che poi sono diventati terra di confine tra il nostro Paese e la Francia, divenendo uno tra i teatri di guerra dei due conflitti bellici mondiali. Si spazia quindi da resti preistorici, romani, medioevali, fino ai bunker della seconda guerra mondiale e tutto questo convive in uno spazio piccolissimo. È visibile, sotto gli occhi di tutti. Il nostro lavoro voleva essere proprio una riflessione su questa evidenza dal punto di vista del suo potenziale di fruizione.

The Cool Couple, Approximation to the West, Stivali cosacchi, Arta Terme #001, 2013. Stampa a pigmenti su carta fine art, 110×130 cm. Opera realizzata con il supporto del Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze

Il lavoro successivo?

Nell’estate del 2012 abbiamo iniziato a lavorare a ATBCC, Attempts to build common conscience. Si tratta di un’installazione costituita principalmente da due elementi: un video e una stampa fotografica verticale. Il lavoro nasce da una specie di committenza: due ONG del Veneto orientale ci avevano chiesto di riflettere sul tema delle centrali a biomasse, che in quella zona erano recentemente sorte come funghi, grazie a una serie di agevolazioni fiscali. Parte della popolazione si era allarmata e aveva chiesto delle garanzie: le aziende coinvolte offrivano versioni rassicuranti, mentre dall’Università di Padova giungevano ricerche dai risultati preoccupanti. Sono nati così dei comitati di lotta che non sono riusciti, tuttavia, a trovare una strada comune. Nell’aria si percepiva un senso di scoraggiamento dato dall’incapacità di formare un fronte comune di protesta. Ed era questo l’aspetto che ci aveva colpiti maggiormente. Per cui abbiamo lavorato tre mesi all’organizzazione di un evento brevissimo e totalmente fine a se stesso. Allo stesso tempo esso doveva coinvolgere più o meno tutti i membri dei comitati, senza però che tra di loro vi fosse possibilità di comunicare. Il tutto è culminato a giugno 2012, in una notte in cui abbiamo disposto più o meno cento, centocinquanta persone in fila davanti a una delle centrali a biomassa e, a un segnale prestabilito, ognuna rilasciava nello stesso momento una lanterna cinese, che simbolicamente è un segnale d’augurio. Si trattava di un’azione che non aveva nessun peso politico e soprattutto si sarebbe risolta in un tempo brevissimo. Il suo potenziale estetizzante era, tuttavia, molto elevato: quando le lanterne si sono librate nell’atmosfera si è alzata un’ovazione collettiva e tutti sono rimasti letteralmente rapiti; il vicinato è accorso dapprima impaurito, poi stupito e dunque partecipe a quanto stava accadendo.

Nel frattempo, abbiamo ripreso il tutto secondo due modalità: con una posa lunga fotografica e con una inquadratura video centrata solo sulle lanterne in volo. La fotografia si riduce a un light painting, con le scie cromatiche rosse su fondo nero; il video mostra un ammasso di oggetti luminosi che ruota su se stessa e si estingue. Quando lo abbiamo esposto, il pubblico ci ha più volte chiesto con che software di modellazione 3D avessimo realizzato quelle grafiche in movimento, perché erano impressionanti. Nel momento in cui questi oggetti sono decontestualizzati, sono effettivamente simili a una installazione. Il lato performativo è evidente nel lavoro e qui siamo probabilmente al limite tra la documentazione di una performance e la consapevole costruzione di uno spazio scultoreo.

Ai due elementi che compongono l’installazione abbiamo sentito l’esigenza di aggiungerne un terzo in grado di restituire da un lato il senso di malessere, dall’altro la giocosità dell’evento in sé, che è stato a tutti gli effetti una breve ma intensa festa notturna. Così abbiamo dato vita a una scultura con delle palline di polistirolo, colorate e corrose tramite l’uso di una vernice spray perché sembrassero piccole sfere di catrame. Di solito esponiamo anche una fotocopia di uno studio universitario sulle nanoparticelle rilasciate dalle centrali a biomasse dell’area in cui abbiamo operato. L’unica particolarità è che il documento contiene anche l’espressa richiesta di non diffonderla. Pertanto appendiamo di volta in volta l’unica copia che possediamo, che si consuma gradualmente e rimane temporaneamente fruibile soltanto all’interno dello spazio espositivo.

The Cool Couple, Approximation to the West, Residenza del generale Krasnov, Verzegnis #002AB, 2013. Stampa a pigmenti su carta fine art, 190×300 cm. Opera realizzata con il supporto del Centro di Cultura Contemporanea Strozzina, Firenze

A questo punto avete lavorato al video The Third Chimpanzee, che è anche il titolo di un importante saggio di Jared Diamond.

Esattamente.

Inizia da Treviso.

Sì, ha preso avvio da lì ed è diventato un metodo di analisi. Stiamo attualmente lavorando al secondo video della serie.

The Third Chimpanzee è una riflessione sull’uomo.

Sì, e, di conseguenza, sulle modalità di abitare, di esperire gli spazi collettivi in un momento storico di incertezze e inquietudini. Può sembrare una constatazione banale, ma il confronto con uno spazio urbano estraneo è complesso. In questo caso uno degli elementi centrali era la dicotomia tra il centro storico all’interno delle mura cittadine e gli anelli sviluppatisi al loro esterno.

Quando abbiamo girato avevamo in mente Aperture Remix, una mostra collettiva dove la storica casa editrice di fotografia raccoglieva una serie di opere di autori che spaziano da Alec Soth a Viviane Sassen. Ogni progetto era una risposta a un libro o un testo pubblicato da Aperture e di particolare rilevanza per ciascuno degli autori selezionati. In particolare ci aveva colpito Summer nights at the dollar three di Alec Soth, rielaborazione di un famosissimo libro di Robert Adams. Ma avevamo anche in mente Alpi di Armin Linke.

Non volevamo essere catturati da qualsivoglia forma di esotismo e quindi abbiamo imbrigliato gli spunti iniziali in una griglia piuttosto rigida, ponendoci una serie di vincoli. Da un lato ci siamo mossi come dei flâneur dentro e fuori dalle mura della città, raccogliendo un quantitativo di materiale piuttosto corposo. Dall’altro abbiamo gradualmente scremato le ore di girato montando le clip secondo relazioni interne rispettando per ognuna una durata inviolabile di circa una ventina di secondi. La nostra idea era quella di creare una sorta di volume fotografico attraverso il video dove non fosse possibile saltare da un’immagine all’altra a meno di non spostare il cursore del player. Per evidenziare l’idea del contrasto dell’interno-esterno e spingere a una lettura in questa direzione, abbiamo adottato con moderazione la soluzione dello split screen, l’inquadratura divisa a metà con doppie immagini che dialogano tra di loro. Infine, il video è ambientato di notte per enfatizzare l’inquietudine che si respirava in città.

È evidente che la vostra è una verifica sul dispositivo, sul linguaggio.

Ci interroghiamo in continuazione. Partiamo sempre da una ricerca estesa ed impegnativa. Una volta conclusa questa prima fase iniziamo a riflettere sul mezzo che meglio potrebbe tradurre i concetti fondanti che sono emersi e questo implica domandarsi quali siano i vincoli linguistici e le distorsioni che un veicolo può apportare al messaggio.

The Cool Couple, Still video da The Fuffy Wipe Case, episode II. Chemtrails (homage to Beck), installazione video a un canale, HD, 15’40”, 2013, dimensioni variabili

Nei documenti che accompagnano i vostri lavori parlate del concetto di “fotografia come atteggiamento“.

È una posizione che abbiamo maturato nel corso del tempo. Le cosiddette nuove tecnologie sono una pratica comune e condivisa, stiamo rapidamente rovesciando il rapporto tra il testo e l’immagine. Questa acquisisce un ruolo e un peso completamente nuovi.

Tutto questo è chiaro in un curioso lavoro come The Fuffy Wipe Case del 2013.

Il lavoro gioca con l’immaginario contemporaneo a vari livelli e si compone di due parti: la fanzina (A handful of dust), strumento tipico della cultura underground, e il video (Chemtrails). La fanzina, stampata in cento copie su carta usomano, racconta la presunta storia del Panno Fuffy, elaborata a partire da voci che ci sono giunte e sulle quali ci siamo divertiti a costruire alcune illazioni. Si tratta di un panno elettrostatico in microfibra che viene utilizzato per pulire le carlinghe degli aerei militari perché, altrimenti, la polvere elettrostatica che si deposita su essi durante il volo li rende visibili ai radar. Il seguito è consistito nell’ipotizzare l’esistenza di una squadra di addetti alle pulizie (Fuffy Squad), di pensare al loro addestramento (all’interno della fantina si trova la Cleaning Dance, la loro coreografia, corredata da dettagliate illustrazioni).

La fanzine è scomponibile e diventa un poster in cui ci siamo ritratti con indosso la divisa della Fuffy Squad. Per realizzare la fantina abbiamo lavorato a sei mani con un graphic designer, Silvia Sarvese, che ha dato alla struttura del progetto una marcia in più. Le tute che indossiamo nella fotografia sono cucite a mano e interamente rivestite di panni Swiffer. In mostra sono esposte all’interno di una teca in plexiglas.

Il video invece prende avvio dalla correlazione tra le teorie cospirative sulle scie chimiche e l’invisibilità. Il montaggio è realizzato a partire da un insieme di clip caricate su Youtube sotto le parole chiave “invisibile aircraft” o “invisibile plane”. Ci affascinava lo scarto tra l’apparente poesia di questi oggetti e le reazioni che suscitano nell’immaginario collettivo. Il montaggio del video con sovrapposizioni di quadri, utilizzo di schermi multipli è un rimando all’impaginazione grafica della fanzina.

Il titolo completo del video è The Fuffy Wipe Case, episode II. Chemtrails (homage to Beck).

Sì, Beck ha intitolato una canzone alle scie chimiche e l’opera gioca intenzionalmente con il brano, lo interseca in più punti. La colonna sonora del nostro lavoro è di Grazia Sechi, una compositrice che lavora con il paesaggio sonoro. Ha raccolto suoni registrati e ha composto questa specie di fotografia sonora.

The Cool Couple, The Fuffy Wipe Case, episode I. A handful of dust, tuta da lavoro tessuta a mano intrecciando panni elettrostatici, 184x80cm, 2013

E quindi avete dato vita a Approximation to the West, il complesso lavoro sulla Carnia, un territorio del Friuli, che è esposto nella mostra Territori instabili al Centro di Cultura Contemporanea Strozzina di Firenze. Si tratta di una ricostruzione storica di profondo interesse. Qui è evidente il concetto di fotografia come atteggiamento. Spesso, quando presentate il progetto, mostrate un disegno rizomatico che sembra un frattale.

È un frattale di Voronoi e rimanda direttamente all’idea di rizoma. È una suggestione, rappresenta con una certa aderenza il nucleo alla base di Appriximation to the West, un progetto piuttosto corposo e complesso. Un simile schema ricollega i diversi momenti della ricerca e dell’elaborazione attraverso i vari passaggi nello sviluppo del progetto. Ma il rizoma in questo caso rappresenta anche una intenzione precisa. C’è un momento in cui, mentre procedi nel progetto, mantieni un bacino dove continuano a confluire informazioni e materiali. Gradualmente li elabori, ma invece di cancellarli, li mantieni nella speranza che generino delle derive agganciando in maniera inedita dei temi che non sono necessariamente aderenti a quelli che stai studiando in quel momento. Appena cominci a far deragliare la macchina della ricerca diventi cosciente delle gerarchie inconsce che avevi applicato a dei soggetti. I retaggi culturali a volte si traducono in automatismi che impostano dei punti di vista vincolanti. A un certo devi far esplodere tutto e lasciare che le concatenazioni si espandano, come una specie di logaritmo.

La ramificazione è come un ipertesto continuo, è ipoteticamente infinito. È un po’ il concetto di cultura. A un certo punto sembra di perdere il punto di partenza, che diviene una sorta di pretesto per andare oltre.

Sì, il punto da cui si parte non è il punto fondamentale, ma solo un nodo all’interno di una rete orizzontale.

Il cuore di Approximation to the West è la presenza cosacca in Carnia durante il biennio 1943-45. Un episodio storico del quale si sa pochissimo.

Precisamente, Approximation to the West ruota attorno a due eventi principali: l’occupazione cosacca in Carnia e ciò che l’ha provocata, ovvero la nascita della Repubblica della Carnia Libera. Sono entrambe due vicende poco note al di fuori del Friuli Venezia Giulia, e i fatti si possono ricostruire da poche prospettive, per esempio, attraverso le testimonianze degli abitanti della regione, oppure tramite la letteratura sull’argomento, perlopiù italiana o tedesca. Abbiamo incontrato alcune persone che hanno vissuto quelle vicende con le quali ci siamo confrontati più volte. Il problema più grave è che difficilmente si ha la possibilità di parlare con una controparte. Quasi tutti i collaborazionisti cosacchi sono stati rimpatriati in Unione Sovietica dopo la guerra e lì sono spariti.

Il loro arrivo in Italia è legato al tentativo dell’Asse di invadere l’Unione Sovietica. L’obiettivo era Mosca, ma in un territorio così vasto bisognava sopperire al problema logistico. Una questione fondamentale era legata al carburante per i veicoli dell’armata di terra. A Baku, oggi in Azerbaijan, vi sono dei giacimenti piuttosto rilevanti di petrolio. Così, una parte delle armate dell’Asse scende a Sud attraverso Ucraina e Bielorussia fino al Caucaso. I cosacchi, a partire dalla Rivoluzione del 1917 erano stati più volte oggetto di persecuzione da parte del regime: avevano perso il loro status civile non potevano più esibire l’uniforme, esporre le armi in pubblico, era stato vietato loro il culto religioso. Infine, erano sottoposti come altri ceppi culturali alla politica di sradicamento culturale. Quando i tedeschi invadono il paese, tra i tanti che si sollevano contro Stalin non ci sono soltanto gli entusiasti nazisti, ma anche molti che sognano di recuperare quanto avevano perso. Dopo la sconfitta di Stalingrado, centinaia di migliaia di collaborazionisti devono seguire i tedeschi in ritirata, perché traditori del regime staliniano. Diventano profughi. I cosacchi sono inglobati nelle varie armate e divisioni.

Nel frattempo in Carnia era nata una Repubblica partigiana, siamo nella primavera del 1944. La Carnia è a cavallo delle due linee di rifornimento tedesche in Italia. Per risolvere il problema dei partigiani, il Reich impiega le divisioni cosacche. Alcune vengono inviate in Jugoslavia contro i seguaci Tito.

La Carnia invece viene designata come terra cosacca. Tramite un documento ufficiale diventa il premio per la collaborazione con il Reich, una terra promessa chiamata “Kosakenland in Nord Italien”. Vi si insediano almeno 22.000 individui tra civili e militari. A maggio del 1945 sono costretti alla fuga in Austria, dove vengono consegnati ai Sovietici dagli Alleati.

Di questa faccenda si è scritto poco e molto è ancora da comprendere. Il capitolo dei cosacchi, intimamente legato alle vicende partigiane e a quel confuso periodo che ha preceduto la nascita dell’Italia repubblicana (un ritorno all’ordine) costituisce un tabù per molti. Con lo sviluppo del dopoguerra, la Carnia è entrata in una difficile fase di competizione con sistemi economici nuovi e di fronte alla sfida della riconversione delle attività non ha accettato di seguire la via di altre aree alpine, complice un clima non favorevole e una conformazione orografica non ottimale. Ma stiamo semplificando troppo la questione, in realtà molto più complessa. Il risultato è quello di un’area alpina diversa da quelle sedimentate nell’immaginario collettivo.

The Cool Couple, Still video da The Third Chimpanzee, video, HD, 11’30”, 2012, dimensioni variabili

È questo il concetto di paesaggio culturale di cui parlate negli scritti che accompagnano i vostri lavori?

Sì certo. Quanto colpisce è che se si cerca di capire le cose ci si trova di fronte a un muro. La fotografia, il video, potrebbero essere strumenti di indagine, che mostrano lo stato delle cose, ma in casi come questo non servono a molto. Quello che cerchiamo è stato quasi interamente cancellato e dobbiamo muoverci verso i segni della rimozione.

In tale contesto assumono una certa rilevanza i reperti cosacchi come gli stivali o la sella.

Certo. In questo caso, gli stivali e la sella erano conservati in un ranch di Arta Terme che vanta una scuderia con dei cavalli di discendenza cosacca. Sono simbolici perché i cosacchi sono noti come cavalieri eccezionali, vivono in simbiosi con il cavallo. Quegli oggetti rappresentano dunque una traccia del loro passaggio, della loro permanenza. La decisione di ritrarli con la tecnica dell’anaglifo per svariati motivi: rende l’oggetto tangibile, si ricollega alle Stereokarten del 1943 che abbiamo recuperato grazie all’Istituto Geografico Militare di Firenze, ma anche alla storia dell’intrattenimento legata alla tridimensionalità e infine all’operazione Crossbow, con la quale gli Alleati miravano a individuare i siti dei missili a lunga gittata V2. Le immagini degli stivali e della sella cosacca offrono il piacere feticista del 3D.

Un richiamo a un passato tecnico è anche il lavoro sulla gioielleria a raggi X.

È un progetto nato dal vissuto di Niccolò, che possiede delle lastre di vetro con vecchie radiografie realizzate da suo nonno. Questi aveva allestito il suo studio di radiologo nel locale in cui attualmente abbiamo una parte del nostro studio. Il lavoro era nato in occasione di un concorso a cui abbiamo partecipato, incentrato sull’errore e queste sembrano proprio delle immagini sbagliate, poiché le mani radiografate sono spesso ricoperte di anelli, alcune inoltre sono esposte male o lo sviluppo non era ben fissato e si sono rovinate. Si ha un’incredibile campionario di oggetti affascinanti che afferiscono ad un contesto dove la fotografia ha un’utilità e sembra essere – forse è uno dei rarissimi casi – veritiera.

Concludendo: perché avete scelto di chiamarvi The Cool Couple? Perché facendo ricerche su questa voce su un qualsiasi motore di ricerca si trovano un sacco di altre cose?

Non è il primo motivo, anche se su internet risulteremmo probabilmente circondati da un sacco di coppiette che si baciano. Pian piano stiamo emergendo da questo mare di affetti, non sappiamo se con tristezza o con una certa soddisfazione.

The Cool Couple, Attempts to build common conscience: entropic forces #001, 2012. C-print, 90×70 cm

Come ci siete arrivati?

Volevamo un nome che non fosse direttamente legato alle nostre identità individuali; doveva emergere in primo luogo un’entità data dal nostro lavoro a quattro mani.

Quando raduni un po’ di idee, ti chiedi anche cosa gravita attorno a ognuna di esse; se e quanto ciascuna di esse ti costringa a recitare una parte. Non siamo molto attratti dai deliri intimisti e di conseguenza, possiamo con sollievo essere noi stessi e far fare a The Cool Couple quello che si sente di fare. E la nostra vita quotidiana consiste proprio nel passare costantemente da istanti epici a situazioni molto meno poetiche. Cerchiamo di capire quali sono i valori dominanti, che inevitabilmente determinano iconografie e canoni. Potremmo domandarci se miliardi di tramonti sul web abbiano lo stesso peso delle opere d’arte universalmente note. O se non siano addirittura più importanti, visto che a differenza di esse sono immediatamente accessibili e praticati a più riprese dalla maggior parte di noi. Oppure, pensando ad esempio alla cosiddetta Cute Cat Theory, dovremmo riconsiderare il valore delle immagini di gattini come materiale sovversivo (ha collaborato Giulia Torra).

Angela Madesani

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #17

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati