A colloquio con Cildo Meireles. E con le sue reminiscenze

Milano, HangarBicocca. Dodici installazioni, dodici passaggi mostrano il lavoro di uno degli artisti brasiliani viventi più noti al mondo. Negli spazi della Pirelli si parcellizza il buio e si rende il corpo umano tabula rasa. Attraverso il quale inscrivere ideologie, registrare contrasti e toccare i ricordi.

Ogni lavoro di Cildo Meireles (Rio de Janeiro, 1948) nasce geometricamente, come segmento di congiunzione fra dimensioni antitetiche. E si sviluppa percettivamente, come campo sinestesico dedicato alle reminiscenze. Seguendo la traccia di questa linea concettuale, dodici delle sue più note e più estese installazioni, concepite dal 1970 a oggi, danno vita all’HangarBicocca alla prima mostra italiana dedicata a uno dei più importanti e celebrati artisti brasiliani del secondo dopoguerra. Il percorso, dal titolo Installations, è parzialmente coprodotto dal Reina Sofía (Madrid) e dal Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto).

La mostra, dal carattere storico ma non antologico, prende inizio dalla minuscola Cruzeiro do Sul (1969-1970), un cubo di 9 millimetri in legno di pino e quercia, gli alberi sacri degli indigeni d’America; per poi proseguire, fra le altre, con Através (1983-1989) in cui i visitatori si trovano a camminare su un pavimento di vetri rotti; con il tunnel del vento di Entrevendo (1979-1994); e con la desintonizzata torre di radio accese di Babel (2001), per terminare, infine, con i pontili, con i cieli e le acque di Marulho(1991-1997), nel Cubo.

Lungo l’arco di una lunga, intensa intervista, Meireles racconta ad Artribune aneddoti, antefatti, pensieri e concetti che accompagnano Installations.

Cildo Meireles, Olvido, 1987-1989 – Photo: Sophie Mutterer and Filipe Braga – Courtesy Cildo Meireles

Da dove proviene, di che cosa è composta la tua formazione visuale?

Sono nato a Rio, ma ho passato la mia vera infanzia a Brasilia, ben nove anni di seguito, nelle campagne della capitale. Luogo in cui restano in me fissati i primi ricordi e le prime esperienze sensoriali pure. A quel periodo appartengono ricordi che ancora oggi sembrano visioni reali e surreali assieme. Mio padre era un indianista, un ricercatore che lavorava per un comitato di protezione delle tribù indigene e io fin da piccolo ero stato abituato a seguirlo in continui, frequenti spostamenti, agli angoli opposti di terre sconfinate, molto spesso inesplorate. Da Goiana, a Curitiba, a Belém do Parà. Credo di aver imparato molto di più dai miei sensi, dalla percezione della vita, che non dalla sua trasmissione attraverso noiose ore di lezione in classe.

La mia formazione visuale, nell’arte, però, nasce proprio da mio padre e da un libro, in particolare, un volume su Goya, un catalogo di una mostra regalatomi da lui un’estate. Quella pubblicazione ha fatto nascere in me non tanto l’amore per la pittura, quanto piuttosto una sfrenata attrazione per il disegno. In quelle pagine divoravo i disegni preparatori a carboncino del Goya, riproduzioni che mi hanno portato ad acquistare, da lì a poco, un libro di stampe di artisti Brasiliani, dai quali ho cominciato a trarre ispirazione per i miei primi schizzi a carboncino. Ritratti di nature morte e volti. Questi soggetti, nella mia mente si sono fusi con le decorazioni indigene studiate da mio padre e con il Modernismo della capitale di Brasilia, città che ho visto, da piccolo, nascere e completarsi, emergendo dal nulla nel cuore della giungla.

Dopo il golpe del 1963, quale tipo di atmosfera politica e culturale vivevano gli artisti brasiliani? E tu, personalmente, da adolescente prima e da studente universitario poi, come hai reagito?

Ricordo molto bene quell’anno, ero poco più che quindicenne. Avevo cominciato i miei studi artistici alla Fundação Cultural do Distrito Federal di Brasilia, sotto la guida del pittore peruviano Felix Alejandro Barrenechea Avilez, iniziando a eseguire disegni ispirati alle maschere e alle sculture africane. Oggetti che avevo avuto modo di osservare proprio quell’anno a una mostra su una collezione di manufatti provenienti dalle popolazioni di Dakar. Ero attirato dall’eleganza e dalla potenza di quelle linee, in netto contrasto con il luogo e con la città attorno che le ospitava. Quando visitai quella mostra mi trovavo non solo nella moderna, modernista Brasilia, ma anche nel Dipartimento di Scienze e Biologia dell’Università. Accadde una sorta di sovrapposizione fra tutte quelle influenze, quei registri visivi che mi affascinò così tanto da farmi concentrare, per cinque anni, solo insistentemente sul tratto e sulla linea, evitando, quasi del tutto, che io considerassi la situazione socio-politico-culturale del Brasile e che la includessi nel mio lavoro.

Cildo Meireles, Entrevendo, 1970-1994 – Photo: Sophie Mutterer, Ben Blackwell and Filipe Braga – Courtesy Cildo Meireles

Fu solo nel 1967, quando mi trasferii a Rio de Janeiro, dove ho studiato per due mesi alla Escola Nacional de Belas Artes (Enba), che cominciai a comprendere quanto fosse urgente raccontare il mio contesto di riferimento. A soli diciannove anni esposi al Museo d’arte Moderna di Salvador di Bahia i miei Volumes Virtuais e Ocupações. Il 1967 è l’anno della realizzazione degli Espaços Virtuais: Cantos, com 44 projetos, nei quali feci aderire la mia partecipazione personale all’opera. Iniziai, infatti, a frequentare comizi e manifestazioni, fino a che nel 1969-70 fui invitato al MAM di Rio a esporre i miei lavori come uno dei cinque finalisti che avrebbero partecipato, in nome del Brasile, alla Biennale di Parigi. Tre ore prima dell’inaugurazione, la polizia militare entrò al museo e ordinò di smantellare tutto, presidiando la mostra. Da quel momento in avanti capii che avrei dovuto reagire e oppormi attraverso il mio lavoro.

Potresti brevemente descrivere come si articolerà la tua prima mostra in un’istituzione italiana? La scelta del titolo sembra definire passaggi retrospettivi più che sottolineare la presenza di una tematica, di una poetica d’insieme?

Amo spesso ripetere che ogni installazione è una biografia. Ogni passaggio ha un’autonomia progettuale, compositiva che rispecchia il tempo e lo spazio della creazione dell’opera. Qui all’Hangar gli spazi per me sono apparsi, fin dalle prime foto ricevute, propizi. Installations è composta, ad esempio, da Para Pedro (1984-1993), pensata rievocando il mio primo figlio, è costituita da due pareti oblique che si restringono fino all’estremità dove sei televisori proiettano un’immagine indistinta e grigia. Amerikka (1991-2013) si sviluppa tra un pavimento di venticinquemila uova di legno e un soffitto sovrastante di cinquantacinquemila proiettili. Atlas (2007) è un omaggio al lavoro Base del Mondo di Piero Manzoni, e consiste in un mio fotoritratto retroilluminato a testa in giù, durante una performance in Danimarca (2007).

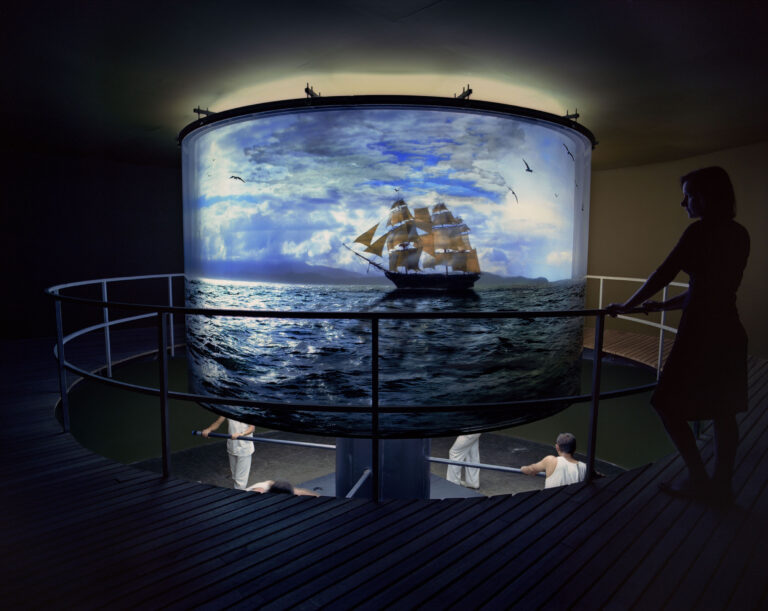

Inoltre sarà possibile attraversare Cinza (1984-1986): un pavimento di pezzi di gesso e di carbone disposti in due stanze otticamente distinte, mentre Eureka/Blindhotland (1970-1975) fa sperimentare il peso di duecentouno palle di gomma apparentemente identiche. Abajur (1997-2010), invece, è formato da un cilindro illuminato in movimento con immagini di un veliero coloniale in mezzo al mare mentre il suono di gabbiani in volo aleggia nello spazio. L’ampiezza del mare, i suoi rumori e i suoi significati rivive, alla fine dell’Hangar, in Marlulho (1991-1997), un pontile in legno sospeso su diciassettemila libri aperti su immagini del mare. La tenda di banconote americane (circa seimila) di Olvido (1987-1989), invece, si posa su tre tonnellate d’ossa e settemila candele, installazione esposta per la prima volta al MoMA nel 1990.

Cildo Meireles, Cinza, 1984-1986 – Photo: Arnaldo Papallardo – Courtesy Cildo Meireles

Quali tematiche e periodi rievocano questi lavori di larga scala? E come mai sono stati scelti nel numero esatto di dodici unità?

I lavori si inseriscono in un periodo che va dal 1969 al 2010 e sono interamente adattati per relazionarsi allo spazio dell’Hangar. Ogni lavoro non ha un approccio sistematico che lo accompagni, ma è, piuttosto, legato a una singola reminiscenza. A una traccia mnestica che io cerco di riprodurre e di trasmettere al visitatore, portandolo a rivivere la medesima esperienza sensoriale, al di là di ogni periodo storico. Per quanto riguarda il numero dodici, beh, è solo un numero, nulla di più.

Negli Anni Settanta quanto New York City si è rivelata fondamentale per il tuo percorso artistico? E dove immagini oggi la tua madrepatria ideale?

Nel 1970 fui contattato per partecipare a una mostra d’arte concettuale, la mia prima occasione internazionale, tenutasi al Museum of Modern Art di New York, dal titolo Information. Presentai due Insertions into Ideological Circuits, lavori che ho realizzato nel periodo politico e ideologico più cupo per il Brasile. Avevamo subito ventuno lunghi anni di regime, di repressione politico-militare, ci sentivamo isolati, impotenti e arrabbiati. Presentai The Coca-Cola Project e Cédula detta anche Banknote Project inviando una lettera che iniziava così: “Mi trovo in questa mostra né per difendere una carriera, né per difendere una nazionalità”. Nei lavori che presentai a Information esploravo la nozione di circolazione dei beni e lo scambio delle merci visti attraverso le informazioni sul benessere veicolate dall’ideologia dominante.

Avevo rimosso dal mercato e dunque dalla normale circolazione alcune bottiglie di Coca-Cola, modificando le loro etichette di modo da inserire frasi politiche (come Yankees Go Home) o istruzioni per costruirci una molotov, prima di re-immetterle nella vita di tutti i giorni, nei consumi della società di massa schiava del capitalismo. Le bottiglie vuote sembravano normalissime, ma appena veniva versato al loro interno un liquido scuro, le scritte bianche stampate sulla plastica trasparente diventavano visibili trasformandosi in vere informazioni contro il sistema che le aveva create. Anche con le banconote da zero dollari cercavo di alterare il normale sistema di trasmissione e di scambio di linguaggi, creato, come un circolo vizioso, intercambiabile tra i media e il grande pubblico. La mia era una ricerca sulla contro-informazione. New York mi è sempre servita a estendere i concetti di anonimato e di prevaricazione, di influenza e di potere. La mia patria oggi è semplicemente la mia casa, a Rio.

Cildo Meireles, Através, 1983-1989 – Photo: Pedro Motta – Courtesy Cildo Meireles

Com’è cambiata, nel tempo, la tua idea del potere (politico, economico, culturale o estetico)?

All’inizio, negli Anni Settanta, nei miei lavori il potere era sempre legato a una rappresentazione iconica dei suoi simboli: politici, militari, capitalistici, istituzionali, di mercato e via discorrendo. Ma con il passare degli anni la mia ricerca si è spostata sempre più verso un’idea di potenza del pubblico, della sua modalità di trasformarsi modificando l’opera. L’attribuzione di valore negativo al potere costituito in Zero Cruzeiro (1974-78) e Zero Dólar (1978-84) è diventato, negli anni, un valore artistico più astratto e si dematerializza nella ricomposizione di un’esperienza sensoriale. In Red Shift (1967–84), ad esempio, l’accumulazione di oggetti rossi e la loro vicinanza ad una bottiglia blu ingaggiano una sorta di falsa logica dei contrasti, producendo, per reazione, un’energia. La bottiglia blu spiega aneddoticamente la presenza degli oggetti rossi, richiamando il suono dell’acqua che scorre. Idealmente, se si chiudesse gli occhi, ci si potrebbe pensare di imbattere in una sorta di rubinetto, o in una fontana con l’acqua corrente rossa. Questo colore era perfetto per molti motivi, ma soprattutto perché si apre a diverse interpretazioni simboliche ed è segno di una presenza fisica evidente, al di là dell’ambito politico. Questo credo sia il potere.

Come Cildo Meireles circoscrive e indaga il limite degli spazi? Qual è la prima scintilla che si accende durante l’atto ricostruttivo di ambienti tridimensionali?

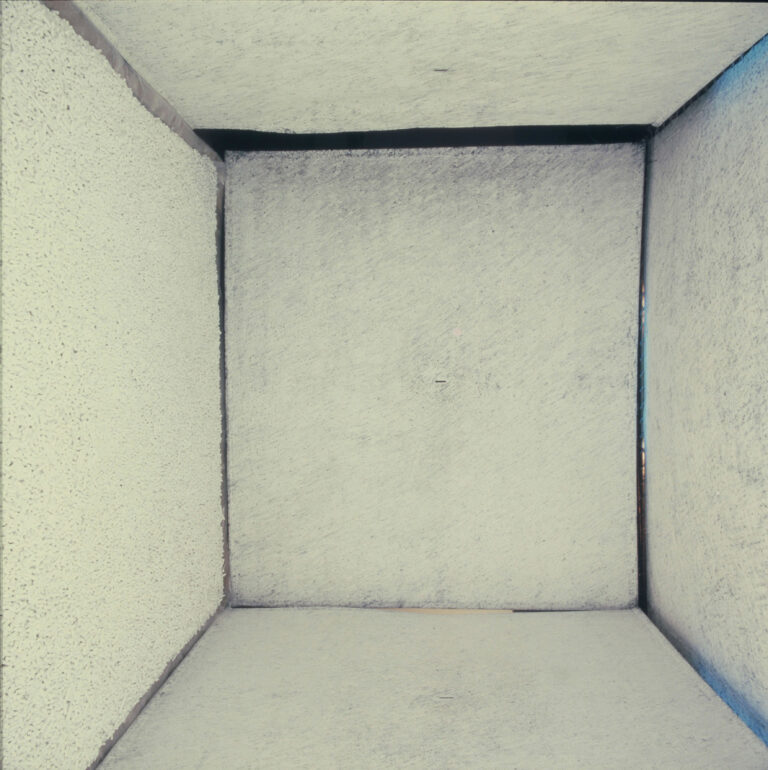

Non esiste una formula univoca, l’arte è plastica e si adatta a forme logiche nello spazio e, soprattutto, alle visioni che portiamo con noi. Prima di costruire i Volumes Virtuais e Ocupações, ad esempio, ho ricordato, senza alcun motivo logico, un episodio di quando avevo otto anni. Nella casa di mia nonna, in campagna, ero sempre l’ultimo ad andare a dormire e il primo a svegliarmi. Così mi avevano insegnato a fare il caffè. Una mattina mi sono alzato all’alba e mentre aspettavo che il caffè fosse pronto e ho cominciato a camminare fra le stanze silenziose di quella casa. Più mi addentravo e meno sembrava di conoscere quel posto. Trovai un letto vuoto, in una stanzetta per gli ospiti, sul retro e mi ci sdraiai, guardando il soffitto. Improvvisamente ho realizzato che non muovevo più le gambe, poi non muovevo gli arti e che il mio sguardo annebbiava, fisso sull’angolo di legno delle pareti, colpite dalla luce. Mi sembrava di svanire e di levitare, mi sentivo leggero e pesante, allo stesso tempo, per il terrore. Poi come per una specie di magia, mentre la vista annebbiava e sentivo il sudore freddo della paura sulla fronte, ho visto venirmi incontro una donna con le unghie laccate e le labbra truccate di rosso. Una donna che era apparsa sfuocata dall’unico angolo della stanza che riuscivo ancora a intravedere. Stavo vivendo un’allucinazione dovuta a paralisi momentanea, manifestatasi a causa di un’improvvisa, misteriosa febbre alta. Episodio che mi segnò così tanto da decidere, inconsapevolmente, di rimuoverlo. Fino a che, un giorno, a Rio, alla fine degli Anni Sessanta, quasi quindici anni dopo, entrando in uno sgabuzzino della scuola in cui insegnavo, rividi la stessa luce battere su un angolo e mi sono reso conto di quanto fosse stato per me fondamentale fissare e dunque ritrovare sempre quello spazio protetto, creato dall’incrocio tra due muri.

Cildo Meireles, Atlas, 2007 – Photo: Kjell Ove Storvik – Courtesy Cildo Meireles e Lofoten International Festival

Potresti rivelare i tuoi progetti futuri?

Dopo le quattro grandi mostre europee, che a partire dal 2008 mi hanno portato a esporre a Londra, a Madrid, a Porto e ora a Milano, credo che mi dedicherò a rielaborare i numerosi appunti presi in questi anni. Disegni, idee, racconti o solo parole che sono rimaste in molti quaderni, senza lasciarmi il giusto tempo per fermarmi, per riordinarli e rifletterci su.

Potresti formulare un augurio che accompagni tutta la durata di Installations?

Che la mia arte diventi completa, non appena uno ne usufruisca. Questo è il mio augurio più grande. Avevo un amico che una volta finì in prigione, per motivi politici. Quando stavamo insieme, lui veniva molto spesso alle mie mostre e mi prendeva tante volte in giro, per i lavori esposti, a suo dire, troppo concettuali, estremamente poco artistici. Ma quando lo andai a trovare in prigione mi disse che, in quella cella vuota, gli bastava fissare un mozzicone di sigaretta per pensare a me e per domandarsi: “Chissà Cildo, anche solo con questo, cosa non riuscirebbe a far venire fuori”.

Ginevra Bria

Milano // fino al 20 luglio 2014

Cildo Meireles – Installations

a cura di Vicente Todolí

HANGARBICOCCA

Via Chiese 2

02 66111573

[email protected]

www.hangarbicocca.org

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati