Steve McQueen. Dal Turner all’Oscar, le ragioni di un successo

Lo scorso primo marzo l'inglese Steve McQueen si aggiudicava la statuetta per il miglior film con il suo “12 Anni Schiavo”, diventando così il primo artista-regista della storia ad aver vinto sia il Turner Prize a Londra che un Oscar a Hollywood. E se il lungometraggio, al di là delle acclamazioni, non convince proprio tutti, vale la pena ripercorrere la sua carriera per capire le origini di un successo annunciato.

C’era qualcosa di sublime, sottilmente erotico e primario in quell’unica inquadratura rosso sangue di Charlotte, la breve pellicola realizzata nel 2004 da Steve McQueen (Londra, 1969) nella quale l’occhio dell’attrice Charlotte Rampling veniva gentilmente molestato dal dito indice dell’artista. Un lavoro apparentemente semplicissimo, che custodiva però tutta la passione e la devozione di McQueen per il cinema e le sue origini, evocando sia Un Chien Andalou che Le Voyage dans la Lune.

Per tutta la sua carriera, infatti, quest’artista ha utilizzato principalmente il medium del cinema come forma narrativa sulla quale tornare fissamente, studiandone intimamente la struttura, i suoi riferimenti, non come sterili citazioni ma come modelli con i quali tornare a confrontarsi e rispecchiarsi, interrogandosi sulla propria identità d’autore. Basti ricordare il glaciale e onirico Deadpan (1997) che rivedeva un tipico sketch comico di Buster Keaton, depauperandolo della sua comicità e suggerendo così altre letture.

E se il mondo dell’arte, che nel 1999 gli tributò il premio più ambito per un artista in Inghilterra – il Turner -, già conosceva e stimava Steve McQueen, il pubblico del cinema dovette aspettare fino al 2008 per iniziare a familiarizzare con la sua poetica. Il 2008 è infatti l’anno di Hunger, probabilmente a tutt’oggi il suo miglior lungometraggio, che segnò anche l’inizio del legame artistico con l’attore tedesco Micheal Fassbender, protagonista assoluto anche del successivo Shame (2011).

In quelle prime due pellicole, McQueen riportava al cinema il corpo, trovando in Fassbender il performer ideale, il corpo ideale, come unico possibile strumento anarchico nel primo e come frustrato schiavo della satiriasi nel secondo.

Steve McQueen, 12 Years a Slave (2013)

Si giunge così al 2013 con 12 Anni Schiavo, scritto dall’americano John Ridley (vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale). 12 Anni rappresenta senza dubbio un salto di produzione rispetto ai precedenti e conseguentemente di ambizione all’interno dei circuiti dei festival e del mercato cinematografico. Tra i vari produttori, oltre allo stesso regista abbiamo anche Brad Pitt e la socia Dede Gardner. È apparso così per certi versi scontato, dopo la scorpacciata degli Indipendent Spirits Awards, che la pellicola di Steve McQueen ottenesse l’Academy Award più ambito, quello di miglior film dell’anno.

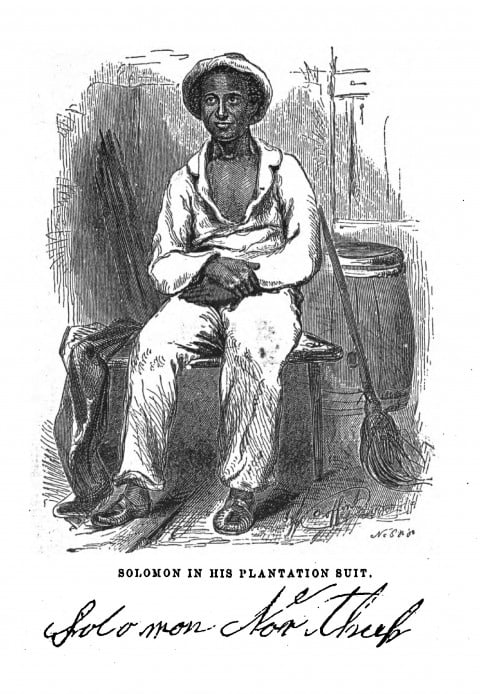

Anche per chi ha già visto il film varrebbe la pena esaminare alcuni elementi: 12 Years a Slave è un adattamento dal memoriale di Solomon Northup scritto nel 1853, già precedentemente utilizzato per un film per la tv americana nel 1984, American Playhouse: Solomon Northup’s Odyssey. Solomon Northup, un uomo nero nato libero, fu rapito a Washington D.C. e venduto come schiavo in Louisiana, in un’America che da lì a poco avrebbe bandito la schiavitù in molti stati.

Per un periodo di dodici anni, Northup fu schiavo in una piantagione; liberato, si ricongiunse alla sua famiglia e assai probabilmente con l’aiuto di un ghostwriter scrisse le sue memorie, rimarcando quanto la rappresentazione fosse, se possibile, “edulcorata” rispetto la realtà della sua esperienza. La biografia di Northup, che possiede delle vicissitudini particolari e che per moltissimi anni di fatto fu dimenticata (così come il suo autore, del quale non è stato possibile ricostruire la parte finale della vita), fu suggerita a Steve McQueen dalla moglie e tradotta in una sceneggiatura da Ridley.

A questo proposito è interessante notare come, al netto delle moltitudini di premi e riconoscimenti conquistati, parte della critica (e del pubblico) non abbia gradito il rimaneggiare delle memorie di Northup aggiungendo particolari, fatti e scene che trovano un loro senso e pertinenza in virtù di un film così “prodotto” e con queste ambizioni. Un tratto che non si dimentica facilmente del film è la prominenza della violenza, che da molti è stato criticato come ridondante e in qualche modo “pulp”.

Va notato che John Ridley non appare nella sua produzione letteraria e di sceneggiatore molto affine alla poetica di Steve McQueen. Ridley ha infatti lavorato negli anni a script per film come U Turn (1997) diretto da Oliver Stone, Three Kings (1999) e altri film dichiaratamente di genere come Undercover Brother (2002), che attingono pienamente al repertorio classico della blaxploitation. In questa frizione tra l’estetica di McQueen e il registro espressivo di una sceneggiatura che di certo non indugia a mostrare e dire troppo, va ricercata la sensazione di un ottima pellicola che tuttavia presenta alcuni elementi compromissori e per certi versi lontani dall’immaginario di McQueen.

I maligni hanno notato come il regista, durante la proclamazione per il premio alla sceneggiatura di John Ridley, si sia prodotto in un applauso quaresimale, ma al di là di queste annotazioni è legittimo supporre due diversi approcci alle tematiche razziali, raccontate dal punto di vista di un inglese e un americano.

Solomon Northup

Le memorie di Northup, (la sua esperienza di disumanizzazione e trasformazione da persona e proprietà è unica nella narrativa canonica dello schiavismo) certo non potevano non flirtare con l’ambito culturale e intellettuale vicini a McQueen e nei quali l’artista si è formato: l’Inghilterra dei cultural studies e degli studi post-coloniali, di intellettuali come Paul Gilroy, tuttora docente al King’s College di Londra e autore del seminale The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness (1993), e di molti altri artisti, fotografi e musicisti che proprio a Londra tra la fine degli Anni Ottanta e durante gli Anni Novanta hanno lavorato puntualmente sulla cultura dei figli della diaspora.

Tra questi basti pensare al collega e conterraneo Isaac Julien, anch’egli (e prima di McQueen) autore noto al pubblico dell’arte per le sue videoinstallazioni, ma meno per la produzione cinematografica che lontana dagli stilemi degli art-movies, ha raccontato le sottoculture black in Inghilterra come nel bellissimo Young Soul Rebels (1991).

Il successo di 12 Anni Schiavo non va ricercato solo però in nel patto emotivo e scioccante che il film instaura con lo spettatore, o dalla bravura dei vari attori – dall’incantevole Lupita Nyong’o agli altri attori secondari che concorrono comunque a un cast perfetto (Paul Giamatti, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson e ovviamente Fassbender e Pitt), ma soprattutto al taglio registico di McQueen, che questa volta racconta la sua storia attraverso un’estetica meno artsy e più conforme a un prodotto hollywoodiano, con una regia esatta (le scene in Louisiana sono state girate in appena 35 giorni, con l’utilizzo di una sola cinepresa) ma talvolta vagamente manierista, oscillando verso suggestioni che talvolta ricordano Terrence Malick.

Siamo lontani dall’estetica ugualmente scioccante, sul medesimo tema dello schiavismo, che l’artista McQueen raccontava con l’impressionante installazione-documentario Western Deep (2002), che andrebbe davvero riguardato e accostato a 12 Anni. Il documentario girato in Super 8 mostrava le condizioni di vita proibitive di lavoratori (unicamente di colore) nella miniera d’oro di Tau Tona in Sudafrica, nota per essere la più profonda della terra e tutt’oggi proprietà della stessa società dai tempi dell’apartheid.

Forse è proprio questo l’unico limite di 12 Anni Schiavo: quello di ricorrere a elementi contrastanti di fiction estetizzanti-ripugnanti per denunciare qualcosa che non può essere superato dallo shock del reale, già ampiamente suggerito dall’opera di McQueen e che, in Italia, lontana da miniere e campi di cotone, ha mostrato nuovamente la stringente ignoranza con l’agghiacciante cartellonistica che i distributori italiani hanno inizialmente pensato di dedicare interamente ai volti bianchi, rassicuranti della super-star Brad Pitt e di Fassbender.

Come scrisse Solomon Northup: “Ci sono pochi sguardi piacevoli per la vista come quello di un vasto campo di cotone durante la sua fioritura. Mostra un’apparente purezza, come di una distesa immacolata di neve appena caduta”. In questa frase c’è tutta la grande, tragica bellezza del film di Steve McQueen.

Riccardo Conti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati