Il mondo della letteratura – e non solo – piange Gabriel García Márquez (Aracataca, 1927 – Città del Messico, 2014), la sua scrittura sognante, tra mito, religione, magia, morte, vita e realtà, in quel connubio di sensazioni, dolore, sesso, felicità e occasioni che appartiene alla grande scuola poetica sudamericana. Tanto da farne non solo un Premio Nobel ma – insieme all’altrettanto famoso Jorge Louis Borges – il maggiore protagonista di quello che è stato definito Realismo magico (un nome che ha sempre lasciato pensare a un prestito dalla corrente pittorica del Novecento).

Ma mentre il collega di Buenos Aires, scomparso nel 1986, è stato il cantore soprattutto degli intellettuali e degli esponenti del mondo culturale, ispirando con i racconti del suo Aleph intere generazioni grazie al tessuto della sua narrativa erudita e ricca di sottotesti, Márquez ha saputo raggiungere il cuore e le menti di tutti, pur non abdicando mai alla complessità.

Sono molti i giovanissimi che hanno trascorso la propria adolescenza sulle pagine di Cent’anni di solitudine, la saga familiare della famiglia Buendía, scritta dal Premio Nobel nel 1969. I Buendía sono la metafora della storia dell’uomo dalla Genesi all’Apocalisse. La narrazione delle loro vite si intreccia alle varie fasi della storia dell’umanità. La Creazione, la scalata al potere, gli amori sani, gli amori incestuosi, i compromessi e i patti per la ricchezza, i sacrifici e le conseguenze. È l’ultimo anello della stirpe a pagarle tutte: nelle pagine del libro la tragedia dell’esistenza si compie, la solitudine angosciante dichiarata fin dal titolo ci accompagna dalla nascita fino all’ultimo giorno sulla Terra.

Il racconto della realtà, intessuto con la tradizione e la cultura colombiana da cui lo scrittore proviene e intrecciato con il pantheon della mitologia locale, spesso condito di nuova invenzione, di storie narrate e storie create ex novo, fa parte anche di altri importanti scritti come Cronaca di una morte annunciata (1981) e L’amore ai tempi del colera (1985), per citarne solo due tra i molti pubblicati.

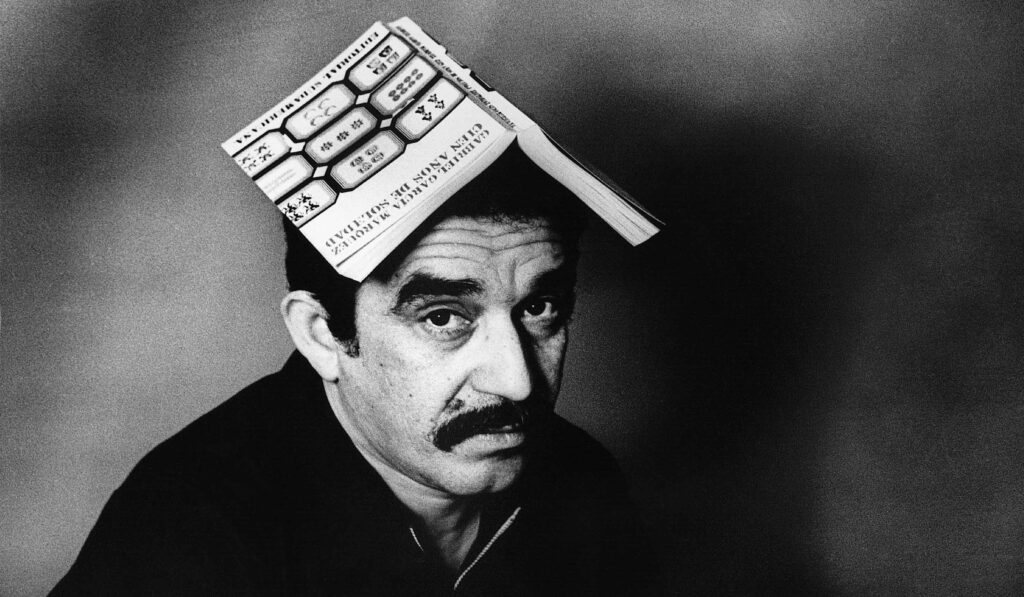

Graciela Iturbide, The Writer Gabriel García Márquez, México D.F. 1992

La morte come presenza oscura che definisce la vita è sempre molto importante nella letteratura di Márquez, la cui figura carismatica non ha potuto nel tempo non ispirare o incontrarsi con il lavoro degli artisti visivi. Un esempio di collaborazione felice è l’omaggio a Omar Torrijos, un carismatico Robin Hood panamense che sullo scorcio degli Anni Settanta sfidò i latifondisti locali per una migliore redistribuzione delle terre e delle ricchezze. Márquez gli dedicò, insieme alla grande fotografa messicana Graciela Iturbide, un importante progetto fotografico intitolato Torrijos: l’uomo e il mito. Così come interessanti mostre sono nate respirando l’afflato che emana dalle sue pagine, quali una Biennale, a Cartagena de Indias, in Colombia, la città che fu un tempo la sua casa, chiusa solo dieci giorni fa e che ha coinvolto artisti come Fernando Bryce, Kimsooja, Candida Höfer, Yoko Ono, Bill Viola, Yto Barrabda, tra gli altri. Oppure The Storyteller: Narratives in International Contemporary art, una mostra e un libro (maggio 2013) di Paco Barragan, Gerardo Mosquera, Mario Vargas Llosa, Marila Dardot, Cao Guimaraes, Selene Wedt, ispirato ad autori come Jorge Luis Borges, Pablo Neruda e lo stesso Márquez, esplorando la tradizione narrativa che caratterizza la letteratura latino-americana e come essa abbia influenzato molti artisti contemporanei di tutto il mondo.

E poi c’è il cinema, che lo vide sceneggiatore di molti film, tra cui El ano de la peste (1979) scritto con Juan Arturo Brennan e Felipe Cazals, ma che fu soprattutto un grande amore della sua vita e che rappresentò gli esordi della sua carriera a Bogotà, che lo vide innanzitutto giornalista e critico cinematografico e poi studente al Centro Sperimentale di Roma. Un amore che lo ha accompagnato anche nella scrittura, dove la dimensione del tempo e della narrazione è fondamentale. Non a caso, scrivendo di José Asunción Silva, poeta colombiano morto suicida nel 1896, Marquez dice: “Lo sguardo del romanzo è quello del cineasta: il concetto di spazio, l’uso espressivo della luce, la plasticità della decorazione del salone appartenente ai ricchi decadenti anni del diciannovesimo secolo a Parigi, la strategia utilizzata per presentare i personaggi principali sono tecniche cinematografiche.

Gabriel García Márquez il giorno del suo 87esimo compleanno, il 6 marzo 2014 – photo Yuri Cortez/AFP/Getty Images

Ma non mancano pensieri all’arte. Pare, infatti, che le stesse arti visive attirarono lo scrittore, o almeno così lascerebbe intendere una dichiarazione rilasciata in un’intervista a Raymond Leslie Williams per lo University Of Colorado Boulder: “Non sono sicuro se si tratta esattamente di una memoria visiva. A volte sembra come se fossi sempre un po’ distratto… che sono un po’ tra le nuvole. Almeno questo è quello che i miei amici, Mercedes [sua moglie], e i miei figli dicono. Do questa impressione, ma poi scopro un dettaglio che rivela un intero mondo per me. Il dettaglio potrebbe essere qualcosa che vedo in un dipinto. Forse il gallo da combattimento in questo disegno potrebbe darmi la soluzione per un intero romanzo. È solo qualcosa che accade a me. Sono totalmente passivo ed è come un lampo”.

Santa Nastro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati