Thomas Bayrle, sentinella della società di massa. L’intervista

Abbiamo incontrato l'artista tedesco Thomas Bayrle, in retrospettiva a Villeurbanne fino all'11 maggio. Ci ha raccontato origini, motivazioni e aneddoti della sua instancabile analisi della società degli ultimi cinquant’anni.

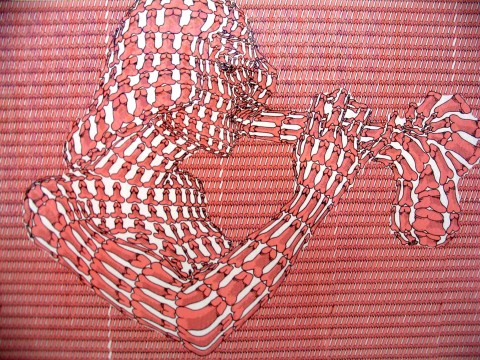

Quarta tappa con inediti di una mostra itinerante che ha toccato il Wiels, il Baltic e il Madre, l’antologica di Thomas Bayrle (Berlino, 1937) allo Iac di Villeurbanne dimostra pienamente la forza del suo lavoro. Che rivela una coerenza granitica e un’acuta capacità di analisi e di critica del proprio tempo. Il tutto declinato in felici soluzioni formali. Il percorso va dalle prime opere a manovella fino agli ultimi lavori che immaginano la pubblicità invadere le statue nelle chiese. E comprende moltissime opere-simbolo, basate sulla moltiplicazione di elementi ripetuti all’infinito. Lavori pieni di humour, ma in cui la ripetizione rimanda alla pulsione di morte di Freud e all’attrazione per la “requie dell’inorganico” di Worringer.

Abbiamo incontrato Bayrle a Villeurbanne. Disponibilissimo, inseparabile dalla moglie e dal giovane assistente, si illumina quando sente che veniamo da Milano: ricorda la sua mostra nel 1968 alla Galleria Apollinaire, il recente remake di quella mostra da Cardi Black Box, l’incontro con Dario Fo…

Lei indica una sua esperienza lavorativa giovanile come decisiva per l’elaborazione della sua poetica…

Sì: a diciotto anni cominciai a lavorare in una fabbrica tessile nel sud della Germania. All’epoca, nel 1957, la situazione era dura: centinaia di lavoratori, quasi tutte donne, ognuno doveva gestire venti macchine, in un rumore assordante… Capii che non si può combattere contro le macchine, è una partita persa in partenza. Bisognava cercare di adattarsi al ritmo e al panorama visivo di quel luogo.Immaginavo ogni filo come un individuo e il tessuto come una città. E il ritmo dei macchinari mi richiamava un ricordo infantile. Vivevo in un piccolissimo villaggio, unico protestante tra i cattolici, e nei caldi pomeriggi d’estate cercavo il fresco nelle chiese. Qui trovavo le donne che pregavano, e il loro modo di pronunciare il rosario mi impressionava molto. ll rumore della fabbrica si ricollegò per me al ritmo di quelle voci…

La massima “Non puoi combattere contro la meccanizzazione, devi imparare a conviverci” si applica anche al suo lavoro?

Certo, la mia arte mescola elementi diversi: la fascinazione per la produzione di massa ma anche la critica a essa. Una volta visitai uno stabilimento della Ferrero e pensai: “Chi mangerebbe dei dolci fatti in serie, sputati fuori da un’unica macchina?“. Ero affascinato e spaventato. Ma sapevo che milioni di persone comprano e mangiano quel cioccolato. Dovevo accettare la realtà della società e del consumo di massa. Ma allo stesso tempo pensavo già, quando non c’erano partiti ecologisti o cose simili, che quel modello contronatura non poteva reggere per sempre.

Guardai la cosa anche da un punto di vista positivo, mi interessava il lato “pop” di tutto ciò. Nel 1971 andai a Mirafiori per osservare da vicino il sistema messo in piedi da Agnelli, tra i primi a concepire la produzione come un “network culturale”. Ma vidi anche le proteste dei lavoratori. A Roma poi vidi moltissime manifestazioni, dei lavoratori, delle femministe…

La liberazione sessuale è uno degli argomenti delle sue opere: un’intera sala allo Iac è dedicata a questo tema. Ma in esse sembra esserci disillusione…

Ciò dipende dalla situazione che c’era all’epoca in Germania. In Italia il movimento di liberazione sessuale era spontaneo, poetico, ricco di humour: un’epoca stupenda. In Germania invece – prima che avvenisse ovunque – la liberazione sessuale fu subito vista come un business. Le industrie vendevano prodotti veicolati sotto la bandiera di un’imborghesita liberazione di facciata. Solo a Berlino il sesso era usato come autentico strumento di lotta politica.

Ha dovuto adattare man mano la sua poetica per seguire i mutamenti della cultura di massa e la sua neutralizzazione delle critiche?

Gli ingredienti del mio lavoro sono rimasti costanti, nella mescolanza di fascinazione e critica. La moltiplicazione e la ripetizione degli oggetti, ad esempio: un elemento che rimanda all’umano, formando un “superorganismo”, ma che esprime una critica forte.

Ho sempre voluto documentarmi: ogni anno portavo i miei studenti nelle fabbriche. E lavorai per tre anni anche come artista commerciale, con un team di sei persone. Volli provare, pur nutrendo molti dubbi verso il mondo della pubblicità. Di giorno lavoravo per la pubblicità, di notte contro…

In mostra c’è il lavoro realizzato per la Camel.

Sì. Mi chiesero: “Perché non disegni un cammello per noi?“. Ma lo reputarono troppo ardito per il consumatore dell’epoca, e lo stesso accadde con molti altri committenti. Mi sentivo uno strumento per l’industria pubblicitaria, e così dopo tre anni smisi. I pubblicitari non furono gli unici a rifiutare il mio lavoro: nel mio periodo di fascinazione per la Cina mi avvicinai a circoli leninisti e marxisti. Ma non c’era gioia, capacità di scherzare, solo stupidi dogmatismi. Rifiutarono la mia iscrizione perché avevo dipinto dei cinesi con la cravatta, che era considerata una cosa reazionaria. Il mio carattere è quello di un uomo curioso che si infila in zone critiche ma, anche grazie ai consigli di mia moglie, capace di tirarsi fuori al momento giusto. Cosa che mi fu preziosa nel periodo della lotta al terrorismo. Ci trasferimmo in Italia appena in tempo, ma ogni volta che tornavamo in Germania c’era la polizia che ci chiedeva conto delle nostre passate frequentazioni. Anche nell’ambiente artistico non sono sempre stato ben accettato. La mia opera non era optical, non era pop, era impossibile definirla. Cosa che solo negli Anni Ottanta fu vista come una qualità.

Trova echi della sua ricerca nel lavoro di altri artisti? Forse Dieter Roth, con modi diversi, condusse un’indagine affine alla sua.

Ho incontrato Roth, ma non abbiamo avuto rapporti stretti. Incontrai anche Immendorf, persino Beuys, ma le affinità sorsero con artisti più giovani di me, dagli Anni Ottanta. Soprattutto con i miei studenti. Con loro ho sempre avuto uno scambio alla pari: mi hanno insegnato tanto quanto io ho insegnato loro. È molto gratificante ricevere interesse per il proprio lavoro da parte di artisti più giovani.

Lei ha abbracciato le tecnologie digitali con entusiasmo. Però denuncia che la nostra epoca è segnata da una “mancanza di microstrutture“: cosa intende?

Nella griglia che componeva le immagini analogiche c’erano migliaia di punti riconoscibili dal nostro occhio: all’interno dell’immagine complessiva c’era una “storia”. Ora è ciò che manca, perché non siamo andati ancora abbastanza avanti nella comprensione dei pixel: compongono una struttura monotona, mentre le nostre anime e le nostre menti chiedono più qualità e ricchezza. Dato che non riusciamo a padroneggiare una singola immagine, compensiamo chiedendo sempre più immagini. Ecco il perché dell’accumulo sempre più massiccio di narrazioni: la narrazione compensa la mancanza di ricchezza delle strutture.

Sono sicuro che ci tufferemo pienamente nei pixel e ne conseguirà un nuovo paesaggio visivo, un nuovo mondo. Il mio compito ormai è concluso, me ne rendo conto, ma so che l’esplorazione in tal senso continuerà.

Stefano Castelli

Villeurbanne // fino all’11 maggio 2014

Thomas Bayrle – All-in-one

a cura di Devrim Bayar e Nathalie Ergino

IAC – INSTITUT D’ART CONTEMPORAIN

11 rue Doctor Dolard

+33 (0)4 78034700

iac@i-ac.eu

i-ac.eu

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati