Cronaca di una morte annunciata. L’ultimo giorno di Gabriel Garcìa Marquez

A due settimane dalla morte di Gabo, torniamo in Centro America grazie alla nostra corrispondente Mercedes Auteri. Per raccontarvi i momenti che sono seguiti alla notizia e il coinvolgimento intellettuale e popolare ai funerali del Premio Nobel.

Nella sua grande casa di Città del Messico, circondato da figli e nipoti e dall’amatissima moglie, Mercedes, giovedì 17 aprile 2014, dopo una grandinata epocale, un terremoto e una Luna rossa gigante, si ferma il cuore di Gabriel Garcia Marquez. Una fitta al polmone, gli manca l’aria al centro del petto, chiude gli occhi e muore. Con la semplicità della morte che tante volte aveva raccontato nei suoi romanzi.

“La vita non è quella che uno ha vissuto ma quella che uno ricorda e come la ricorda per raccontarla”, aveva scritto. Infatti ognuno ha potuto raccontare il funerale di Gabo come ha voluto ricordarlo e, anche questo diritto, in effetti, gli era stato concesso dal realismo magico che, grazie al suo romanzo più famoso, Cent’anni di solitudine, ha trovato in Latinoamerica la sua grande patria, dal Messico fino all’Argentina, piazzando la sua capitale utopica in Colombia, nello sperduto paesino di Macondo.

Non sono mancati i detrattori, quelli che dopo la cerimonia di lunedì hanno scritto che al Palacio de Bellas Artes, a parlare sulle ceneri, c’erano solo i potenti, che lui era grande amico di attuali presidenti o ex presidenti accusati di genocidi, che aveva venduto i suoi ideali “per amore al denaro”, che negli ultimi anni presenziava a eventi discutibili come aperture di centri commerciali o non so quali altri commenti un poco tristi. Lo hanno celebrato i potenti, questo è certo, l’hanno rimpianto molti letterati e artisti, gli ha reso omaggio il popolo di lettori anonimi che con lui aveva sognato.

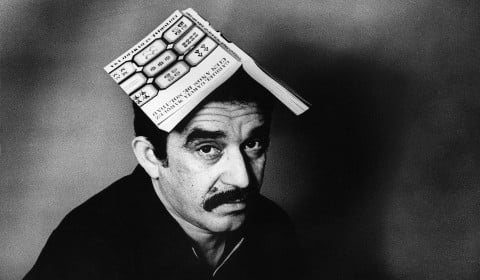

Gabriel García Márquez il giorno del suo 87esimo compleanno, il 6 marzo 2014 – photo Yuri Cortez/AFP/Getty Images

Per le strade della piccola città di Aracataca, in Colombia, dove il Premio Nobel per la letteratura era nato, sfilano 3mila anime, vestite di bianco con i fiori gialli che gli piacevano tanto. A Città del Messico, le fonti ufficiali dicono che erano in 50mila fuori dal Palacio a riversarsi intorno alla piazza. Anche qui fiori gialli e farfalle gialle, come quelle di Macondo, però di carta, migliaia, sollevate dal vento propizio di quel giorno.

Il messicano Oscar Chavez a quelle farfalle, mariposas amarillas, aveva dedicato una canzone che quel giorno cantavano tutti: “Sei l’epopea di un popolo dimenticato, forgiato durante cento anni d’amore e di storia. E immagino e ritorno a vivere, con la memoria bruciata dal sole, farfalle gialle che volano liberate”, intonava la gente in strada. Qualcuno anche ballava. Per questo culto allegro che i messicani e, in genere, tutti i popoli al centro e al sud delle Americhe hanno per la morte. Sembrerebbe che qui nessuno muoia veramente. Dicono che si passa da un’altra parte e si continua, si ricomincia, ci si riconcilia con i propri fantasmi.

Nel novembre del 2013, quando la sua salute stava peggiorando, Gabo aveva scritto una toccante lettera che diceva: “C’è sempre un domani e la vita ci dà sempre un’altra possibilità di fare le cose per bene, ma se mi sbaglio e oggi è tutto quello che ho, vorrei dirti quanto ti amo e che non ti dimenticherò mai. Se Dio mi desse ancora un pezzettino di vita, vestito semplicemente, mi al lungherei sotto al sole, mettendo a nudo non solo il mio corpo ma la mia anima. Vorrei mostrare agli uomini quanto sbaglino a pensare che si smette di innamorarsi quando si invecchia, senza sapere che invece si invecchia quando si smette di amare. A un bambino darei ali, ma lascerei che imparasse a volare. E a un vecchio direi che la morte non arriva con la vecchiaia ma con l’oblio”.

Mercedes Auteri

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati