Mercoledì Italo/Americano#3: la dogana e la memoria

Una serie di brevi ragionamenti/corrispondenze del curatore Alessandro Facente scritti durante la sua permanenza a New York. Commissionati da Giacinto Di Pietrantonio come parte delle discussioni settimanali delle lezioni dei suoi corsi all’Accademia di Brera. Terzo appuntamento.

Ciò che mi affascina di New York è che chiunque qui ha una motivazione che lo spinge ad arrivare e senza la quale non potrebbe rimanere. Questo perché si tratta di un luogo dove si viene in genere per “sbrigare” delle questioni personali, concrete e specifiche, e non per una sincera e profonda volontà di viverci. Anche se poi – diciamocela tutta – a trattenersi ci si prende un po’ gusto. Ad ogni modo, tornando alla motivazione di cui sopra, negli Stati Uniti non entri se la tua risposta non convince il Customs and Border Protection Officer quando al tuo arrivo ti domanda:”Reason for your stay?“. È un dato di fatto, o per lo meno lo è per chi un passaporto americano non ce l’ha. Molto spesso queste motivazioni sono concrete e specifiche, e altrettanto lo devono essere le carte da produrre affinché tali motivazioni possano prendere forma su suolo americano. Ne sono un esempio le storie di tanti artisti, scrittori, sportivi o comuni professionisti che tentano la richiesta di un visto lavorativo, compilando e mettendo insieme quel puzzle di carte che, una volta completo, altro non è che una superficie sulla quale specchiarsi.

Altre volte invece, le ragioni sono così immateriali che sarebbe assurdo anche solo pensare di compilare per esse un questionario, come assurda sarebbe la risposta da dare all’officer nel momento in cui quella domanda ci viene posta. Sono queste motivazioni interiori che mi affascinano. Quelle di cui si accennava nel primo articolo (New York vista da Governors Island) e che costituiscono la storia della città, quella sotterrata nelle interiorità di chi vive temporaneamente o permanentemente qui e non nel suo sottosuolo. Effimere, indichiarabili, anche un po’ astratte. Molto spesso vengono da molto lontano, sia geograficamente che temporalmente. Quelle, insomma, di milioni di persone, che intrecciandosi le une alle altre, segnano la superficie della città, lasciando su di essa tracce impercettibili ai molti, ma solchi profondi nella memoria di chi, per qualunque motivo, e in un dato momento, senta di doverle dissotterrare.

Voglio raccontarvi di un’artista slovacca a cui ho fatto studio visit. L’artista si chiama Katarina Poliacikova, è nata a Myjava, in Slovacchia, nel 1982. Gran parte della sua produzione sembra voler tentare di dare un ordine concreto ai due temi più astratti e immateriali che esistano: il tempo e la memoria. A colpirmi è un approccio tecnico che spinge l’artista a dividere la sua pratica tra la precisa motivazione per cui approccia una nuova produzione e l’accidentalità con cui in seguito essa si esprime. È il caso di Until we remember the same del 2013, un libro di fotografie che lei e la sorella scattano al sole ogni giorno, alla stessa ora, allo stesso minuto e per un anno intero. L’accidentalità dell’immagine che si produce inquadrando il sole fa da contraltare alla disumana volontà di costruire quell’album di famiglia che le due sorelle non hanno mai avuto, per via di una parte di esistenza passata separatamente. Fino a tre anni fa, quando sua sorella viene a sapere di Katarina.

C’è qualcos’altro, ma ha meno a che fare con il suo lavoro in senso prettamente tecnico. Lo ha però, in senso processuale, legato più alla pratica. Di quelle azioni, insomma, della sfera privata che gli artisti compiono sapendo già che, nella prospettiva di costruire un nuovo lavoro, un ruolo prima o poi, lo ricopriranno.

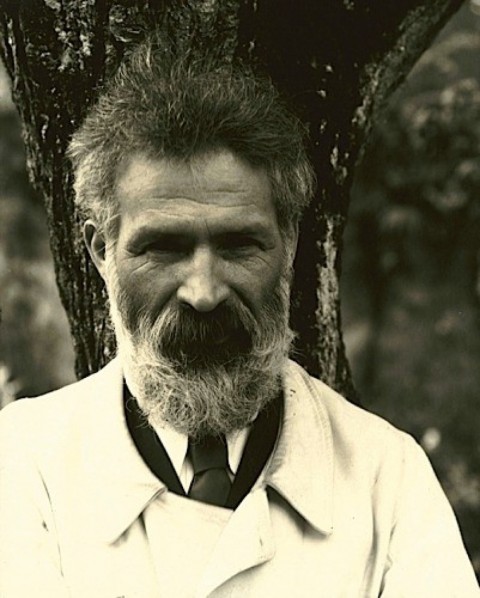

Durante il suo periodo di residenza in città, l’artista si è recata nell’East Village, al 51 della 3rd Avenue, esattamente tra la Decima e l’Undicesima strada. Una volta lì, come una normale turista di fronte un monumento, si è scattata una foto davanti un locale che si chiama The Smith. Quel luogo è il medesimo in cui sua nonna nel 1908 si fece sviluppare una foto in quello che al tempo era il laboratorio fotografico W.A. Sprinkle, poco distante, tra l’altro, dal luogo in cui s’innamora di colui che poi sarebbe anche diventato suo marito.

Nel sentire questa storia ho pensato a una membrana trasparente, sovrapposta alle pareti di un comune ristorante, che lo permea di una storia particolare. Una pellicola immaginaria, come foglia d’oro, uno strato di materia sottile su di un materiale povero che ai miei occhi, ora che lo so, è più speciale di altri.

È così che a New York, a dispetto di chi la crede una città proiettata nel futuro, si costruisce un’archeologia davvero personale. Profondamente nostra. Una bellezza autentica, che siamo noi a produrre e che riconosciamo e ritroviamo nel punto dove è stata lasciata. Stiamo parlando di dare forme all’identità, portare qui i suoi ruderi, e di come la storia, la nostra, si possa scrivere semplicemente affermando e difendendo l’effimero delle nostre vicende, dandogli l’importanza che meritano.

Ha senso quindi l’espressione di Katarina. Seria, come quella che chiunque assumerebbe di fronte un luogo sacro o nel pieno della celebrazione di qualcosa di cruciale. Nessun sentimento, imperscrutabile il suo volto, tanto quanto “quello” di quel luogo che cela la memoria di qualcosa accaduta lì dentro.

Quella di una vecchia foto diventa quindi un’importantissima cerimonia personale e, come tale, riconducibile alla condizione di singoli individui che ognuno di noi rappresenta. Una vicenda, che si apre per significato a tutti, con il potenziale di produrre la stessa carica emotiva che scatenerebbe in un’intera comunità se davvero avesse a che fare con un evento collettivo, di cui un monumento a esso dedicato è il luogo delle celebrazioni annuali. Questo è il suo monumento, quello dove Katarina torna; è dedicato alla nonna, dove anch’essa, in una foto d’epoca nella tasca della nipote, torna dopo 105 anni.

Alessandro Facente

Di questo articolo mi preme sottolineare due punti: il primo riguarda la legge, il secondo la memoria. Quello sulla legge è relativo alla domanda d’ingresso negli Stati Uniti: Cosa vieni a fare qui? Ma anche: Nulla da dichiarare? Ecco, qui la legge si applica – mica a come da noi – , si applica senza guardare in faccia nessuno da sempre. Esiste anche la pena di morte in alcuni Stati, purtroppo.

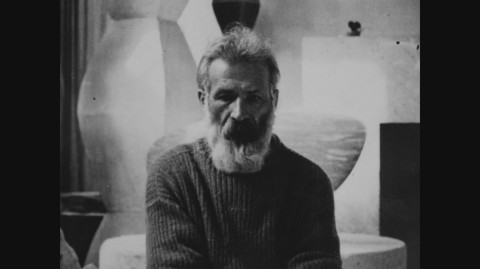

Era il 1926 quando alla dogana di New York il zelante ufficiale F. J. H. Krake, ispezionando la cassa di Brâncuși che conteneva l’opera Oiseau dans l’espace destinata a una mostra curata da Duchamp, che infatti l’accompagnava, trovò tra le altre cose un oggetto di bronzo lucido su una base di metallo che classificò come Kitchen Utensils (Utensili da cucina) e per ciò rifiutò di applicare l’esenzione dalle tasse (duty free) prevista dal paragrafo 1704 del Tariff Act del 1922 relativo alle opere d’arte. Brâncuși dovette pagare la cifra prevista dal paragrafo 399 per l’mportazione di manufatti di metallo: il 40% del prezzo di vendita, ossia 240 $ dell’epoca corrispondenti a circa 2400 $ attuali, neanche tanto se si considera cosa vale oggi quell’opera. Ma Brancusi decise di fare causa allo Stato Americano. Il processo Brâncuși versus United States durò due anni. È interessante leggere le varie posizioni del dibattimento in cui il giudice Waite chiede a uno dei testimoni a favore ad esempio, il fotografo Edward Steichen: “Lei come lo chiama questo?”, e Steichen risponde: “Lo chiamo come lo chiama lo scultore, oiseau, cioè uccello”. Waite continua: “Come fa a dire che si tratti di un uccello se non gli somiglia?”, e Steichen: “Non dico che è un uccello, dico che mi sembra un uccello, così come lo ha stilizzato e chiamato l’artista”.Waite incalza: “E solo perché egli (l’artista) lo ha chiamato uccello, questo le fa dire che è un uccello?” Steichen: “Sì, vostro Onore”. Ma Waite insiste: “Se lei lo avesse visto per strada, lo avrebbe chiamato uccello? Se lo avesse visto nella foresta, gli avrebbe sparato?” e Steichen: “No, vostro Onore”.

Durante il processo, tutti i testimoni di Brâncuși difendono il lavoro di astrazione del maestro e affermano che il nome dato all’opera non è rilevante quanto le proporzioni armoniose e la bella manifattura. Quindi basano il valore non sul nome dato, ma sulla qualità artigianale. Questo ci dovrebbe anche far riflettere sul fatto che Duchamp, invitando Brâncuși, dimostrava il suo interesse non solo per il ready made, ma anche per la manualità, se questa era a carico degli altri, e Brâncuși in questo era un campione. Al contrario, i testimoni governativi affermano che la scultura è “too abstract” (troppo astratta) ed è un abuso delle forme. E difatti, nel controinterrogatorio, l’avvocato Speiser chiede ad Aitken (esibendo la scultura): “Mr. Aitken, mi direbbe perché questa non è un’opera d’arte?”, e Aitken: “Prima di tutto perché non è bella e poi non mi piace”. Quindi un giudizio personale. Interessante però notare come la controparte non appunti l’interesse sull’artigianalità, cioò sul “ben fatto”, ma sul valore, non sul “Questo lo so fare anch’io” che sarebbe un giudizio sulla manualita, ma sul valore estetico: “... perché non è bella e poi non mi piace”. Alla fine la decisione del giudice applica la seguente sentenza: “L’oggetto considerato è bello e dal profilo simmetrico, e se qualche difficoltà può esserci ad associarlo ad un uccello, tuttavia è piacevole da guardare e molto decorativo, ed è inoltre evidente che si tratti di una produzione originale di uno scultore professionale… accogliamo il reclamo e stabiliamo che l’oggetto sia duty free”, mica come da noi che un’opera d’arte paga il 22 % come un utensile da cucina, appunto.

In sostanza, la Corte, rispondendo positivamente alla domanda se Bird in the space fosse un’opera d’arte, salvaguardò uno dei fondamenti dell’arte come della costituzione della democrazia americana: la libertà d’espressione.

Ora passiamo al secondo punto, quello riguardante la memoria, che è anche il tema principale della corrispondenza inviata da Facente. Egli ci parla della memoria privata elaborata da un’artista, anche se non si può pensare a essa senza evocare anche a quella collettiva. La memoria è qualcosa che riguarda tutti e che tutti (soprattutto artisti, poeti, scrittori) siamo chiamati ad elaborare. La memoria, infatti, non è altro che una sorta di elaborazione continua del lutto, è la conservazione di ciò che a vario titolo non vogliamo, o possiamo, dimenticare. Se non c’è memoria di qualcuno, o qualcosa, è come se quel qualcuno o qualcosa non fossero mai esistiti. La memoria è la presenza di un’assenza ed è grazie alla capacità umana di aver sentito la necessità di elaborare quest’assenza che è nata l’arte. Non a caso in passato una delle condanne più temute era la Damnatio Memoriae (Condanna della Memoria), vale a dire la condanna a dimenticare. Nel diritto romano – ancora la legge – era la pena consistente nella cancellazione della memoria di una persona e nella distruzione di qualunque cosa potesse essere tramandata ai posteri.

Per molto tempo si applicava soprattutto a personaggi pubblici che si erano macchiati di gravi crimini come da esempio: in età romana Caligola, Eliogabalo, Massimiano, Nerone, Massenzio; nel medioevo Marin Faliero; oggi l’ex lottatore di wrestling Chris Benoit, responsabile dell’omicidio e suicidio di moglie e figlio. Da allora, nonostante il wrestler avesse vinto molti titoli e detenuto parecchi record, è stato completamente ignorato dalla WWE (World Wrestlin Entertainment) che l’ha cancellato dai propri programmi televisivi, dai propri siti web e da tutto il materiale multimediale che la federazione produce.

Passato e tradizione: la memoria ha un valore fondante molto forte. Quando si costruiva una città, un tempio, una reggia, una casa, bisognava che il luogo di fondazione avesse una storia a cui ancorarsi, le fondamenta degli edifici che oggi sono considerati soprattutto come un fatto strutturale e di statica, in passato avevano un valore fondante nel senso di radicamento simbolico. È su questa simbologia che si costruiva il mondo e quindi i luoghi della memoria collettiva come i monumenti erano tenuti in gran considerazione. Oggi questi sono sempre più precari e per questo gli artisti preferiscono elaborare memorie personali. Difatti se prima del moderno non c’è artista, o quasi, che non abbia messo alla prova la propria identità con quella collettiva, oggi questa è diventata merce rara in un mondo frammentato che ha bisogno perciò di ancorarsi al passato.

Allora, la domanda: “Ma che ci vieni a fare qui? Nulla da dichiarare”, dove prima ancora di dichiarare le proprie intenzioni e se si trasportano o no utensili da cucina la richiesta è di dichiarare la propria identità attraverso la primaria lettura oggi ottico-digitale del passaporto, sta a significare che la richiesta primaria è quella di Chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. Quindi anche nella giovane e moderna America di oggi si va alla ricerca della propria identità, che non è quella legale del passaporto, ma quella costruita dalle radici che solo la memoria con i suoi ricordi, i suoi oggetti e i suoi luoghi può conservare.

Giacinto Di Pietrantonio

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati