Liam Gillick, relazionale ma non troppo. L’intervista

In occasione della sua mostra al Magasin di Grenoble - fino al 7 settembre -, composta da remake di opere degli Anni Novanta, abbiamo incontrato l'artista inglese. Che getta uno sguardo retrospettivo sul suo percorso e prende le distanze dalla retorica legata alla partecipazione del pubblico.

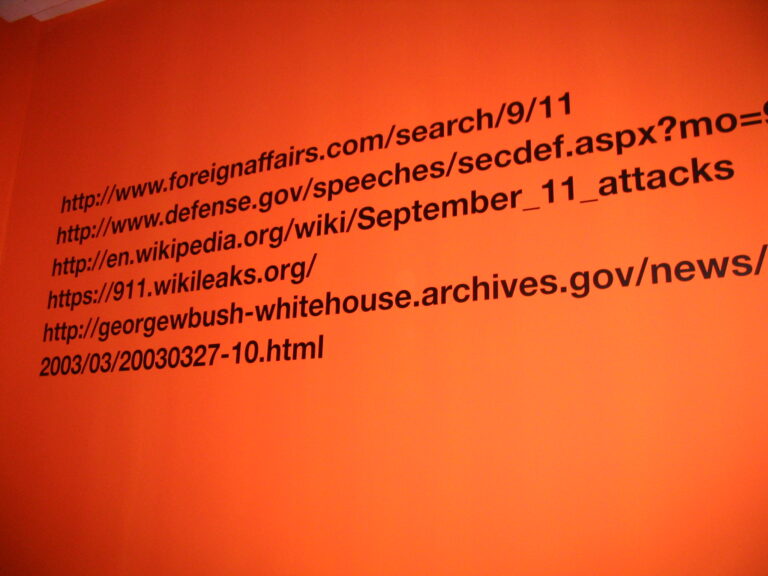

Liam Gillick (Aylesbury, 1964) rivisita i suoi Anni Novanta: la mostra al Magasin è composta da remake di opere della prima parte della sua carriera. Quando ancora non produceva le sculture fatte di moduli geometrici colorati, ma “apparati” come installazioni luminose, tavoli destinati a varie attività, salotti e tavoli da ping-pong cosparsi di brillantini. I remake non sono mere riproposizioni: l’artista ha riadattato le opere per testarne l’aderenza allo spirito del tempo odierno. Abbiamo incontrato Gillick al Magasin per indagare le ragioni di una poetica autoriflessiva e autocritica, figlia di un autore dalle spiccate capacità teoriche e filosofiche.

I lavori esposti al Magasin sono ambigui: si ha voglia di interagire ma si è anche frenati. Hai scritto di voler mettere dei limiti alla partecipazione del pubblico. Questa mostra è una reazione a una certa retorica relativa all’arte relazionale?

Sì, assolutamente. Ho voluto rifare queste opere anche per mostrare che in molti casi erano lavori critici verso l’estetica relazionale. Non si è mai trattato di lavori fatti per “divertirsi un po’”, né di semplici prese d’atto della partecipazione del pubblico. L’esposizione serve per mostrare davvero come funzionavano.

Soffri il crescente potere dei curatori? La curatela collettiva di questa mostra – tua e di un team di studenti dell’Ecole du Magasin – è un modo per trovare un’alternativa?

Quando cominciai, la questione della curatela era ritenuta più importante della questione di quale arte si dovesse creare… Per me le cose devono prodursi da un vero rapporto con le altre persone. Il curatore non dev’essere al mio servizio, voglio con lui una relazione sempre in movimento. E poi, un curatore singolo deve farsi carico delle aspettative dell’artista, dell’istituzione, del pubblico…. Con un team abbiamo evitato queste pressioni psicologiche.

Hai tratto qualche conclusione da questo lavoro di remake? Vedi diversamente i tuoi lavori vent’anni dopo?

Innanzitutto, ho imparato a non aver paura dell’oggetto originale: all’inizio avevo un approccio solo concettuale, se dovevo riallestire un lavoro con un tavolo non mi importava quale tavolo usare. Qui invece alcuni degli oggetti sono quelli dell’epoca e ho capito che portano con sé memorie, una risonanza. E poi, riguardare questi lavori venti anni dopo mi dà la sensazione che siano stati fatti da un’altra persona. Effettivamente, ero un’altra persona…

Ma hai dovuto rivedere la tua poetica?

Nel campo dell’arte ci sono alcuni modi di operare che non sono stati cambiati da quell’epoca, ma bisognerebbe cambiarli. Perciò ho voluto rifare le opere e modificarle. Il problema della mia generazione è che non abbiamo miti fondatori. Al contrario dei concettuali, ad esempio, che avevano un “oggetto fondatore”, un momento preciso in cui tutto è iniziato…. Con noi è iniziato tutto dalla collaborazione, dalla vicinanza…. Lo scopo di questa mostra è tornare all’oggetto originale/originario…

È ancora possibile fare un’arte politicamente impegnata? La società di massa non marginalizza più l’arte contemporanea, ma la ingloba per neutralizzarla…

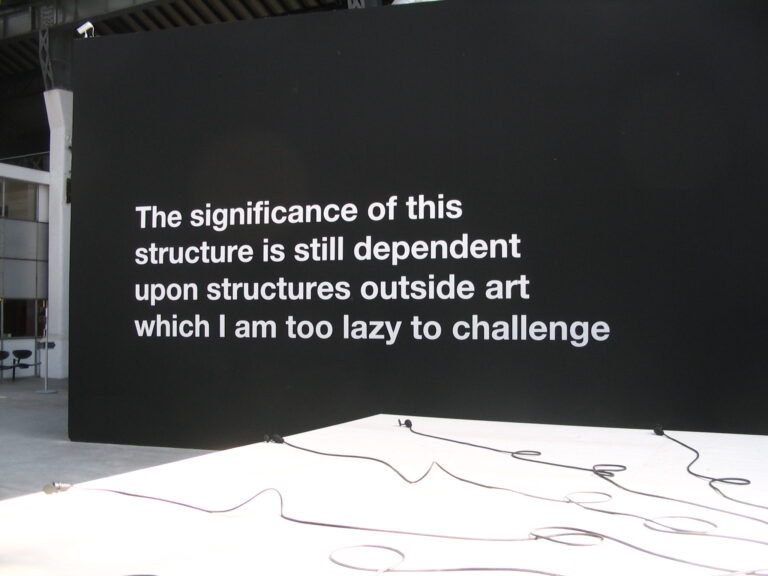

È vero. Nel Novecento l’arte è stata in qualche misura assimilata dalla cultura di massa. Ma quando i paradigmi vengono accettati, l’arte li cambia. E ciò accadrà ancora. Un nuovo cambio di paradigma sta già avvenendo, ma prevale la tendenza verso l’accademismo, che certo non porta libertà. Alcuni curatori pensano di avere già la formula: si occupano di archivi, antropologia, società, politica. Tutto ciò è interessante e utile, ma io sono ancora interessato al problema specifico dell’arte, che in questi modelli non è contemplato. L’arte è paradossale, strutturalmente deludente, destinata a fallire. Ed è proprio ciò che mi interessa.

Spesso mi interrogo sul “problema dell’arte contemporanea”. E’ scomoda per la gente perché è una combinazione contraddittoria di lusso e “obra social” e la gente vuole invece che l’arte sia conforme. Ma forse l’arte contemporanea non ha alcun problema, forse il problema ce l’ha la gente, o l’accademia o i curatori…. le fiere, la borghesia, i soldi, la stupidità non sono l’arte contemporanea, ma inconvenienti che la infestano. E comunque l’arte contemporanea vive proprio della sua inefficacia. Dunque crea molti malintesi… e guardando alla mia mostra qui al Magasin capisco anche perché: è progettata proprio per creare fraintendimenti, ho voluto affrontare questioni irrisolvibili che sono la natura stessa dell’arte.

Pensando alle tue sculture modulari, che hanno evidentemente anche un’anima critica: diresti, usando le parole di Adolf Loos, che l’ornamento è ancora un crimine? E, usando le parole di Hal Foster, che il design è un crimine?

Sia Loos che Foster sono protestanti. Foster, poi, è un bianco anglosassone protestante, e rifiuta tutto ciò che può portare alla “gioia terrena”. È una mente brillante, ma le sue opinioni sono segnate dal puritanesimo e dall’accademia. Americani, per di più. Sono molto scettico verso ciò che viene dalla cultura protestante, e non mi interessano queste opinioni. La cultura protestante americana decide che in architettura le superfici lisce sono sbagliate e le superfici incasinate sono invece legate al bene… È filosoficamente ridicolo. Letteralizzano le superfici e la politica. E non colgono il funzionamento degli oggetti, trascurano il contesto e le relazioni. Lo stesso fanno con l’arte. Ma d’altronde la critica d’arte moralistica è molto diffusa… Foster è molto meglio quando si occupa dei reali rapporti di potere, e non delle relazioni tra estetica e potere.

Qual è il rapporto tra le opere in questa mostra e le sculture-installazioni che caratterizzano ora la tua arte? Cosa provi quando vedi queste ultime esposte nelle fiere tolte dal loro contesto?

A volte faccio questa battuta: “Sono troppo working class per lavorare gratis“. Ma devo dire che non mi piacciono le fiere: sono luoghi per fare shopping. Il sistema delle fiere, sempre uguale da anni, cambierà di sicuro, non può reggere.

In ogni caso c’è una differenza di concezione tra le opere degli inizi e le sculture-installazioni a pannelli. I lavori del mio primo periodo (quelli esposti qui) erano troppo legati al Concettuale. Così verso il ’96-’97 ho cominciato a pensare all’estetica come una questione di sensazioni. E a guardare all’astrazione, anche come forma di resistenza al problema del valore d’uso. Ho iniziato a cercare un’irrisolvibile dicotomia tra forma e contenuto, che si resistono a vicenda. Cerco l’evidenza di una contraddizione, e sono più alienato rispetto alle mie opere. Ho voluto cambiare per scappare alla retorica dell’estetica relazionale. Il modo più efficace era fare l’opposto, qualcosa che resiste allo spettatore. L’estetica relazionale si era ridotta a essere come il Salone del Mobile, con gli autori che stanno di fianco alle loro opere e ne parlano bevendo un drink.

La mia evoluzione deriva dal fatto che ho letto, studiato… se avessi solo creato opere dagli Anni Novanta a oggi non so cosa combinerei ora. E un punto di svolta per la mia crescita culturale fu proprio venire all’epoca in Francia. Qui le persone sanno cosa vuol dire leggere la realtà con spirito critico…

Stefano Castelli

Grenoble // fino al 7 settembre 2014

Liam Gillick – From 199C to 199D

MAGASIN

155 cours Berriat

+33 (0)476 219584

www.magasin-cnac.org

1 / 16

1 / 16

2 / 16

2 / 16

3 / 16

3 / 16

4 / 16

4 / 16

5 / 16

5 / 16

6 / 16

6 / 16

7 / 16

7 / 16

8 / 16

8 / 16

9 / 16

9 / 16

10 / 16

10 / 16

11 / 16

11 / 16

12 / 16

12 / 16

13 / 16

13 / 16

14 / 16

14 / 16

15 / 16

15 / 16

16 / 16

16 / 16

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati