Per chi vive a Milano da un tempo sufficiente per conoscerne l’estensione effettiva e la quotidianità dei quartieri, non è difficile percepire la pressoché totale mancanza di una sua narrazione nelle nostre espressioni culturali e artistiche. Di Milano, di ciò che essa è veramente oggi nell’esperienza quotidiana dei suoi abitanti, sembra non esistere elaborazione culturale alcuna. E mentre la nostra cultura mainstream continua a imporgli le marcescenti etichette di capitale della moda o del design, di città del lavoro sofisticata e modaiola (quella maschera grottesca della “Milano da bere” elaborata ormai trent’anni fa), a serpeggiare vibrante tra la sua cittadinanza vi è un profondo malessere. Un disagio senza nome che spesso si traduce in delusione, disaffezione, dissociazione, se non vero odio e alienazione nei confronti della città e del resto degli esseri umani che la abitano.

Cos’è dunque oggi Milano? Nel silenzio di una mancante narrazione collettiva autentica, critica e consapevole, chi siamo noi milanesi che la abitiamo ogni giorno?

La letteratura sembra essere l’unico terreno fertile per una nuova resistenza, in grado di rimettere in moto una lezione artistico-culturale interrotta negli Anni Settanta e basata sulla necessità di una presa di coscienza della realtà, e del suo ineludibile dramma, come unica via – seppur necessariamente ardua e dolorosa – per una possibile redenzione dal disagio e per la costruzione di una vera identità milanese.

Marco Mignani, Milano da bere (spot Amaro Ramazzotti, 1985)

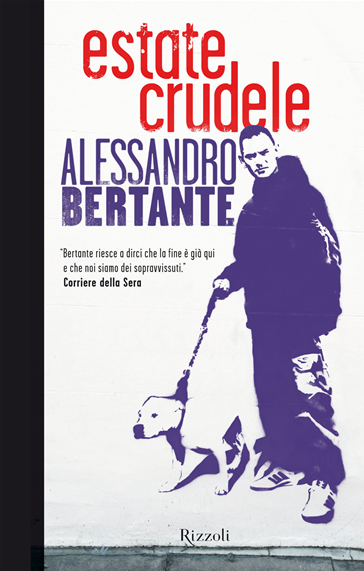

L’anagnorisi, la scoperta a cui ci mette di fronte lo scrittore milanese Alessandro Bertante nel suo Estate crudele (2013) è tremenda e definitiva. Attraverso lo sguardo mitico ed epico che caratterizza la sua scrittura, l’autore ci mostra le rovine di una civiltà decaduta, di un impero crollato da tempo e da tempo sprofondato nell’oblio. Bertante ci conduce in un percorso tra gli inferi urbani, lontano dai colori patinati del centro e dagli stereotipi della periferia, attraverso un monologo/visione allucinato che prende corpo tra le strade interne dietro via Padova, “nell’angolo profondo della via Crespi, il ventre caldo e puzzolente di Milano. Questo è il luogo che non dovrebbe esistere, rimasto sospeso nel mezzo di una storia appartenente ad altri: non è piazzale Loreto, non è viale Monza, non è via Padova, è dietro a tutto e di fronte a nulla”.In questo nulla, così reale nella sua materica fatiscenza, si muove l’Io narrante miserrimo e al contempo superbo e pieno d’odio del protagonista Alessio Slaviero: “L’ultimo cavaliere ramingo” a conoscere le antiche glorie della propria terra e razza, a udire “le parole dei poeti”; ma allo stesso tempo essere spregevole consapevole di esserlo, cosciente – sin nel suo costante stato alterato dagli psicofarmaci – del proprio “baratro della vergogna”.

La vergogna è la vera protagonista silenziosa di questo romanzo. La vergogna di una Milano divenuta Babilonia dello squallore, ultimo gradino di un’anonima mercificazione di cui, a fine Anni Sessanta, Giorgio Scerbanenco ci mostrava le origini nei suoi “squallidi bar del benessere di massa”. Del benessere, qui, non è rimasto niente. Alessio Slaviero affonda nell’umiliazione: e con lui gli esseri umani tutti, stranieri e italiani, codardi e vigliacchi, immemori della propria storia e della propria discendenza. Bertante (come Giuseppe Genna, Gianni Biondillo e Antonio Scurati, tutti scrittori nati alla fine degli Anni Sessanta) affonda le radici storiche di questa tragedia negli Anni Ottanta e nei comportamenti storici della generazione allora trentenne (i baby-boomer sessantottini, per intenderci); nelle sue illusioni di spensieratezza e nei suoi sogni di eterno revival di un boom economico reso mito. Promesse mai mantenute, illusioni assassine di cui l’autore narra per squarci la storia che ci è stata taciuta, attraversata dallo spettro dell’eroina (di cui voce quasi unica fu il terribile Giovanni Testori di fine Anni Ottanta).

Alessandro Bertante, Estate crudele (2013), copertina

Quello di Bertante è un percorso di confessione dei nostri mali profondi. Lo smascheramento di una Milano dove i sogni di facile opulenza – e, intrecciati ad essi, di falsa rivoluzione – hanno fallito. Una città senza un popolo che ne conservi la memoria e quindi finita, inesistente, una città fantasma. Senza una cultura e senza identità: “Un volgo disperso che nome non ha”. Sembrano acquisire drammatica attualità le parole di accusa che Alessandro Manzoni rivolgeva al regno lombardo, caduto per mano di Carlo Magno nell’Adelchi.

Maria Bernardini

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #19

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati