Fotografia Festival. Da Roma parla il direttore Marco Delogu

L'edizione numero 13 della rassegna capitolina dedicata alla fotografia ha il suo centro espositivo al Macro di via Nizza. E come tema portante è stato scelto il ritratto. Alcune riflessioni a mostra inaugurata ce le ha inviate il suo direttore Marco Delogu.

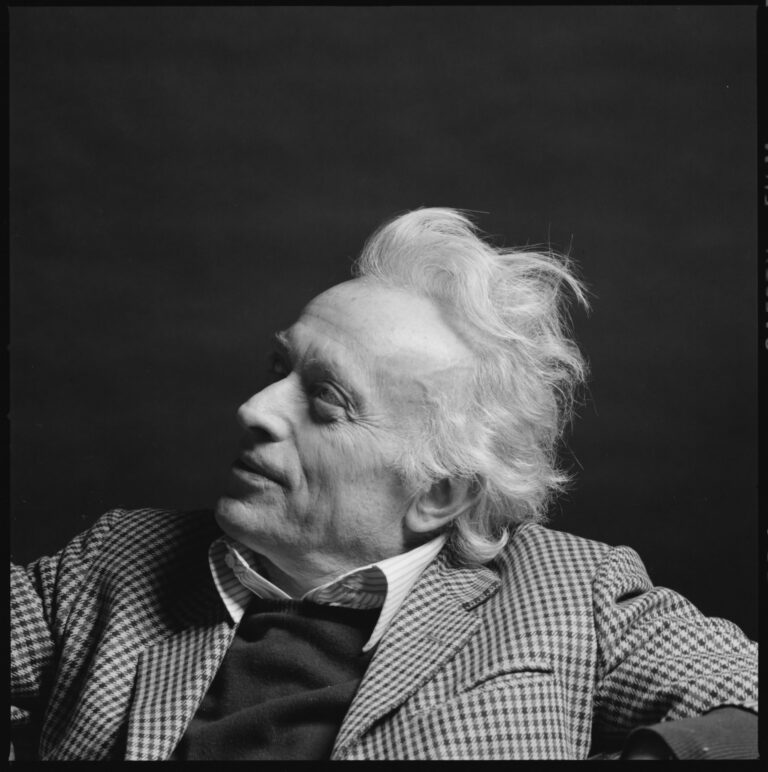

L’edizione 2014 del Festival Fotografia è dedicato al ritratto. Scrivo una serie di considerazioni che mi vengono in mente dal vedere la mostra allestita e dall’avere incontrato in quelle stesse sale i fotografi e i curatori che hanno dato vita a questo festival. Una serie di dati saltano immediatamente agli occhi: la prevalenza del bianco e nero nel foto-ritratto è ancora molto prevalente (DuBois, Fuchs, Rafman, Shoshan e Ventura emergono quasi fossero un’eccezione); i ritratti di personaggi famosi sono pressoché assenti, nei rari casi d’eccezione stanno a rappresentare un rapporto intimo e personale tra fotografo e fotografato (gli “autoritratti” di Mulas sono il caso più esemplare). In tutti i lavori vi è un’assoluta consapevolezza dell’autore nel progetto e in quasi tutti è usata la “posa”, cancellando definitivamente quella stupida banalità del fotografo invisibile e in agguato pronto a catturare/rubare ritratti. Quest’ultimo punto si lega con il quarto e ultimo dato che emerge: il foto-ritratto è ancora legato indissolubilmente alla tradizione della storia dell’arte.

Sebbene siano tutti spunti di grandissimo interesse, sorvolerei sul dualismo che vige tra bianco&nero e colore, cosa che può essere attribuibile a scelte stilistiche personali, che rappresentano una resistenza a quella indistinta massa di colore attraverso il quale il peggio di una certa fotografia “pop” (l’assodata mania del selfie inclusa) e i reiterati e noiosi ritratti dello star-system ci pervengono quotidianamente.

Certamente più interessante è il ruolo della posa e come ancora nella fotografia contemporanea questa si leghi alla tradizione della storia dell’arte. All’interno della collettiva, Jon Rafman e Asger Carslen ne danno prova con operazioni che riflettono esattamente questo pensiero: il primo, come scrive Valentina Tanni, con “una serie di immagini che fondono passato e presente, archeologia e fantascienza, manualità e tecnologia, cultura alta e bassa. I busti senza volto, scolpiti al computer e poi rivestiti di texture prese a prestito dalla storia dell’arte recente, simboleggiano il sogno perseguito da ogni artista: racchiudere in una sola immagine il sentire di un’intera epoca”. Il secondo tratta invece un altro tema caro alla tradizione della storia dell’arte, “rovesciando il tema classico del nudo femminile, opponendo alla ricerca della bellezza ideale lo studio della forma femminile come strumento per scardinare gli imperativi documentali della fotografia e i suoi standard di estetica e morale”, come scrive Alessandro Dandini.

La posa assume anche un’altra funzione ben specifica: lei e quindi la centralità del fotografo sono il comune denominatore attraverso il quale è possibile restituire un’identità collettiva, ricercando un legame tra l’interiorità e la visione dell’autore. Dall’esigenza data da un senso di appartenenza o dal desiderio di scoprirne l’essenza profonda di un gruppo nascono i ritratti seriali di Bernhard Fuchs sul suo villaggio natale, la gioventù di Dresda di Ingar Krauss, i guerrieri Mai Mai di Guy Tillim, le lesbiche sudafricane di Muholi, passando così anche per Catiere, Branzi e Shoshan. Tra questi solo Doug DuBois sembra utilizzare un approccio diverso dalla posa: in realtà le sue foto sono il frutto di un’attenta orchestrazione della scena (leggasi staged photography), così perfettamente eseguita da restituirci “il dramma estatico nascosto dietro la vita quotidiana dei ragazzi irlandesi”, come Alec Soth scrive nella sua presentazione.

Una menzione particolare la meritano invece le due personali del festival: i beat di Larry Fink si avvantaggiano di uno sguardo pienamente complice perché realizzati dall’interno, e forse per questo non ha bisogno di mettere in posa i suoi soggetti; Roger Ballen invece non si limita alla posa, ma si spinge fino a modificare tangibilmente gli sfondi perché interagiscano fondendosi con quanto avviene in primo piano.

Dove va il ritratto contemporaneo in un’epoca dove l’identità è così messa in discussione? In una delle migliori pagine scritta sulle mie immagini, Edoardo Albinati, a proposito dei detenuti suoi studenti a Rebibbia, scriveva: “Forse, la macchina ha catturato qualcosa di realmente fedele al significato della loro esistenza, fedele proprio perché distaccato, neutro, argenteo, e che la rappresenta meglio di quanto faccia il mio contatto quotidiano […] Sembrano nelle foto ciò che sicuramente saranno. Dunque è giusto che appaiano tali fin da ora. Ecco perché queste foto mi paiono distanti dai soggetti originali eppure mi turbano tanto per la loro sinistra appartenenza ad essi: sono premonizioni, profezie”. Potrebbe essere proprio questa una delle risposte che il festival ci fornisce: quella di un ritratto “consolidato”, destinato a durare e fatto di fotografie che ci pervengono come premonizioni e profezie, che si oppongono alla velocità della Rete sia da un punto di vista della rapidità e della novità (novilty seekers, termine con cui la psichiatria definisce la patologia che porta molti individui alla costante ricerca della novità), sia da un punto di vista della quantità. Come dire tradizione, ricerca, nessuna accumulazione, ma ritratti destinati a durare.

Marco Delogu

Roma // fino all’11 gennaio 2015

Fotografia Festival 2014 – Portrait

diretto da Marco Delogu

MACRO

Via Nizza 138

06 0608

www.fotografiafestival.it

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati