Christopher Nolan è quotato 9:1 nelle preferenze degli studenti di cinema di università e accademie, soppiantando da qualche anno il predecessore Kubrick. Per far onore al passaggio di testimone, il regista approda a un megafilm di fantascienza di portata epica. Interstellar voleva essere quello che 2001 Odissea nello spazio fu per la generazione degli Anni Sessanta e Settanta. Impossibile, d’altra parte, non paragonarlo subito a Gravity di Alfonso Cuarón e, per quelli che hanno avuto modo di vederlo, a Take Shelter di Jeff Nichols.

Nolan è uno che le cose le sa fare. L’unico che si può permettere un minutaggio di quasi tre ore senza spaventare il pubblico. Può vantare al suo attivo successi esponenziali di critica e box office, garantiti dall’attenta produzione curata da Emma Thomas (un cancello con la dentiera, dieci anni più vecchia di lui e altrettante volte più potente nella compagine produttiva hollywoodiana) con un fortunato sodalizio artistico e coniugale e numeri da S.p.a. che dura dai tempi di Following (1998).

Dei dieci film di cui Nolan ha firmato la regia (il primo era il corto Doodlebug –Tarantella) Interstellar è di sicuro il progetto più ambizioso, quello della sua maturità di quarantenne. Nolan è il regista dell’ambiguità, delle scatole cinesi messe in scena attraverso una complessa struttura narrativa di montaggio, giocata sulla messa in abisso, sull’ambiguità, sul rapporto tra la percezione della realtà e la sua relatività.

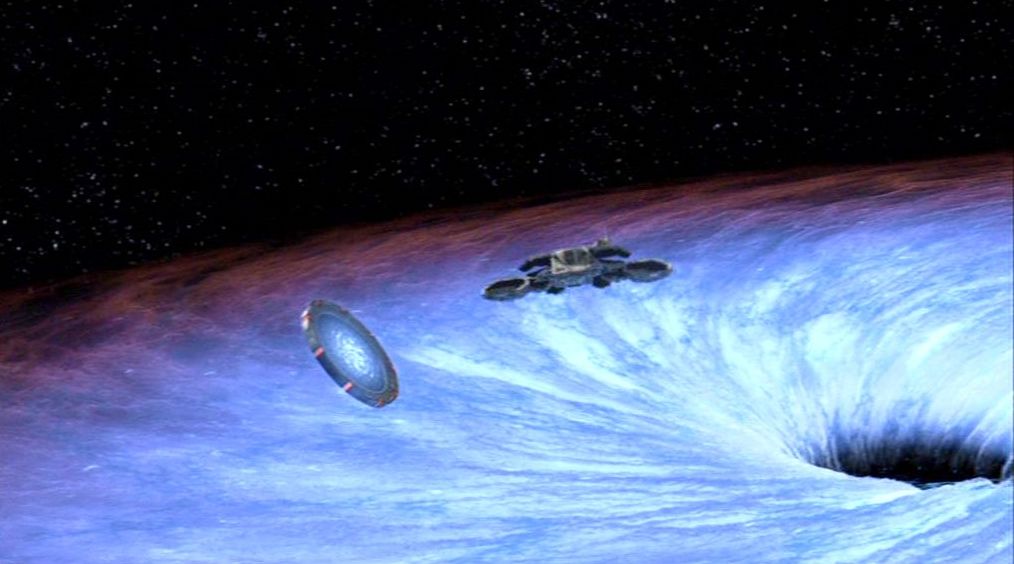

La spina dorsale di Interstellar nasce dalle teorie del fisico teorico Kip Thorne circa la possibilità di viaggiare attraverso le galassie grazie a tunnel spazio-temporali chiamati wormhole, sfere che piegando lo spazio su se stesso comprimono le distanze fino a farle quasi coincidere, diventando così scorciatoie galattiche. L’incipit del film trae spunto dal Dust Bowl documentato da Ken Burns e classificato come più grande disastro ecologico dell’uomo nella storia del Nord America.

Christopher Nolan – Interstellar

Ambientato in un futuro dove la terra depauperata da anni di sfruttamento agricolo risponde con tempeste di sabbia che rendono l’aria irrespirabile, l’ex pilota d’aerei Cooper viene reclutato da ciò che rimane della Nasa per cercare ospitalità su un altro pianeta. La narrazione in più punti da ellittica si fa frettolosa, altre volte ridondante, spesso col rischio di scivolare nella superficialità o nell’approssimazione. Con l’intento di raggiungere dodici astronauti spediti anni prima a raccogliere dati su altrettanti pianeti nella galassia vicina, l’esiguo ensemble di cosmonauti parte verso l’ignoto. Ma il tempo si dilata e poi si contrae, alcuni personaggi vengono spazzati via da circostanze sfortunate o da pianeti inospitali: tra ipersonni criogenici, atmosfere acide e mondi senza superficie non resta più carburante, il protagonista si butta nel buco nero Gargantua, che invece è un po’ illuminato e arriva in un luogo che sembra proprio l’interno di un caleidoscopio. Quando si sveglia è su una stazione orbitante che ha il suo nome, un posto molto simile alla sequenza più famosa di Inception. Non sappiamo cosa è successo nel frattempo, solo che se c’era un problema sulla terra è stato risolto. L’eroe riparte su una navicella spaziale simile a una bat-mobile per raggiungere la donna di cui forse potrà innamorarsi e che nel frattempo ha trovato un pianeta ospitale.

Tante le ingenuità al di sotto della soglia di credibilità. L’aspetto grezzo di Case e Tars, macchine militari dall’intelligenza artificiale con design Anni Ottanta e personalità a metà tra Al 9000 e R2D2 è comico. Nei ventitré anni in cui papà Cooper è in missione, la figlia Murph diventa la donna adulta interpretata da Jessica Chastain mentre Michael Caine, già ottantenne, rimane uguale con l’aggiunta di una sedia a rotelle. L’effetto umoristico è inevitabile. Ma il passaggio che nell’economia del film rasenta il ridicolo è la soluzione sbrigativa con cui Cooper, dal futuro della realtà pentadimensionale del cuore di un buco nero (creata da esseri eptadimensionali, cioè uomini del futuro che aiutano gli uomini del passato a salvarsi dalla capitolazione), riesce a comunicare in codice binario la complessa equazione matematica capace di risolvere tutti i problemi dell’umanità. “Eureka!”, esclama quindi la figlia scienziata gettando all’aria i fogli di calcolo…

La tesi conclusiva non è da meno. Dopo un discorso sofisticatissimo sulle dimensioni infinite, le grandezze fisiche, le equazioni impossibili, i limiti e l’incapacità di comprensione dell’umana specie, si chiude a tarallucci e vino con la tesi “l’amore è l’unica cosa che trascende dal tempo e dallo spazio”.

Infatti Nolan aggiunge alla storia di fantascienza la componente emotiva, nella declinazione specifica “amore familiare”. Ma non indaga né approfondisce questo aspetto, che invece è il motore della storia. Lo lascia addirittura irrisolto sulla fine mentre una figlia ormai decrepita e morente, interpretata dalla guru degli Actors Studios di Los Angeles Ellen Burstyn, saluta il padre mandandolo in un’altra spedizione sotto gli occhi di nipoti e pronipoti che lo ignorano come se fosse trasparente: ma il legame filiale non era il cuore pulsante del film?

Se Memento era il labirinto mappato, Inception era il Cubo di Rubik risolto (e Nolan si cita e ricita in Interstellar:guardate sul comodino di Murph), Interstellar è un esperimento così complesso che rimane “incartato “ pure il regista. Nolan tenta di superare se stesso, il meglio della storia della fantascienza, di portare una nuova rappresentazione scientifica del futuro sulla base delle scoperte più recenti. Ma tanta magniloquenza, tanta grandiosità di propositi, fallisce per dialoghi che sono un accumulo di aforismi retorici, che invece di impreziosire il film gli fanno perdere di spessore. Così che, come Il razzo splendente di Oscar Wilde, il contesto risulta sprecato per l’occasione.A risentire maggiormente delle carenze sono i personaggi del racconto, tutti appena abbozzati.

Christopher Nolan – Interstellar

Todd McCarthy sull’Hollywood Reporter scrive che Murph è un personaggio monodimensionale consistente nell’unico tratto reiterato sino alla noia della rabbia verso il padre, a cui la presenza del fratello non riesce ad offrire mai un reale contrasto tanto poco è trattato. Claudia Puig dello USA Today sottolinea la mancanza di chimica tra i partner McConaughey e Hathaway. Degli altri membri del team di astronauti dice che sono talmente poco esaminati che è difficile preoccuparsi di quello che gli accade. Richard Collis del Time sostiene che la coppia McConaughey/Hathaway non regge il confronto Bullock/Clooney in quanto a peso emotivo, nonostante Gravity sia infinitamente più modesto. Henry Barnes del The Guardians, tanto per chiudere la panoramica critica d’oltreoceano,conclude che il personaggio che genera più empatia è il robot Tars, ça va sans dire…

L’aspetto audio di Interstellar non va trascurato: l’assenza di suono nello spazio interstellare è un elemento poetico del film, mentre ciò che emerge nella visione complessiva è che il potente commento sonoro di Hans Zimmer, note di un organo dall’eco cosmico e spirituale, amplifica il caos narrativo e qualche volta si fa così prepotente da coprire i dialoghi e lasciare lo spettatore mortificato nella sensazione di non aver capito né di cosa si stia parlando né cosa si voglia dire… Interstellar diventa così una specie di supercazzola spaziale. Vaglielo a spiegare a Nolan.

Federica Polidoro

Christopher Nolan – Interstellar

Usa / Gran Bretagna – 2014 – 169’ – avventura/fantascienza

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati