Di arte e neuroni specchio. Cinque domande a Jan Fabre

Nelle sue ultime mostre romane, fra Magazzino e Ram, Jan Fabre ha dialogato con lo scienziato Giacomo Rizzolatti, padre della teoria dei neuroni specchio. A Fabre abbiamo posto cinque domande.

Il tuo utilizzo della scultura è simile all’uso degli strumenti chirurgici al tempo di Molière. Strumenti sofisticati ma molto pesanti e invasivi per il corpo e la mente dei pazienti. Tu usi questi strumenti come armi sul cervello dello spettatore, con conseguenze sconosciute…

Come artista non puoi che augurarti che il tuo lavoro accenda la mente di qualcuno (e il suo cervello), e stimolando la mente (e il cervello) di una persona si porta lo spettatore a cambiare. Detto questo, la risposta è sì: il mio uso dell’arte visiva, e vale anche per le cose che scrivo e per i miei lavori teatrali, può essere paragonato agli strumenti chirurgici che hai citato. Io spero che gli artisti siano in grado di curare le ferite nascoste nelle menti di ciascun spettatore. Spero davvero di riuscire a farlo.

Le mie armi sono puntate contro il cinismo, in difesa della bellezza. Lo spettatore a volte è come un animale e l’arte può svegliare i suoi istinti, sfuggendo al controllo della civilizzazione, della moralità e delle paure. Sono sempre stato interessato alla ricerca e alla sperimentazione che riguarda il corpo, lo scheletro, la pelle, il cervello, ma anche i fluidi corporei: lacrime, sangue e sperma. Il mio intero lavoro vuole essere un omaggio alla vulnerabilità del genere umano e, allo stesso tempo, al potere che è nascosto in essa. Tutto quello che viene dal corpo è molto importante per me; è il mio modo di celebrare il corpo umano. Di conseguenza, rendo omaggio sia alla morte che alla vita.

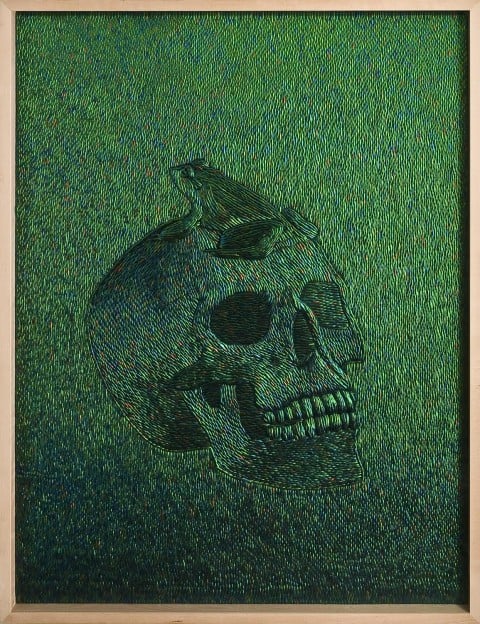

Jan Fabre, Teschio con Rana, courtesy Magazzino d’Arte Moderna, Roma

Nella mostra che hai allestito alla Biennale di Venezia qualche anno fa, il tuo lavoro sembrava ruotare attorno a due concetti. Il primo è una sorta di monumento alla memoria (di te stesso). L’altra idea fa riferimento al fatto che la realtà diventa accettabile soltanto se percepita sotto forma di elementi fantastici e biologicamente impossibili. È corretto?

Quella scultura rappresenta la vita come una possibilità dell’esistenza, come qualcosa di incerto e limitato. Nella mia vita sono stato in coma due volte e ho sperimentato in prima persona questo momento di incertezza. Così ho realizzato questo autoritratto, vestito ma con i piedi scalzi. Il simbolismo dell’uomo vestito con un completo ma senza scarpe – citazione della famosa copertina dei Beatles – evoca l’idea di un uomo che sta andando incontro alla morte. Nella sua mano destra c’è un cervello addormentato, che simboleggia il momento in cui la parte destra dell’organo è spenta e le porte della percezione sono aperte alla spiritualità e all’immaginazione. In realtà, è un omaggio a Michelangelo e anche a Cristo stesso, e rappresenta una sorta di vita post mortem. È un monumento alla memoria del dolore di una madre. L’artista, l’uomo, non sono altro che mezzi.

Nella successione dei singoli lavori, partiamo da un cervello che rappresenta una visione della religione intrinsecamente pagana e arriviamo a una più cristiano-cattolica. Abbiamo un cervello con un bonsai che è collegato allo shintoismo giapponese, e uno con la tartaruga che rimanda alle religioni della Cina, dell’India e dell’antica Grecia. Quella mostra parlava del modo di vivere la vita, della possibilità di un ciclo, delle credenze religiose delle persone. Il mio tentativo era di armonizzare tutte queste idee in un’installazione in grado di far fluire l’energia.

Jan Fabre, Il cervello dello scienziato, courtesy Magazzino d’Arte Moderna, Roma

A distanza di trent’anni ho visto per la seconda volta il tuo spettacolo The power of theatrical madness e mi è piaciuto ancora. Forse di più. Oggi sembri più interessato alla performance, fatta da te o tramite altre persone. Qual è secondo te la differenza tra il teatro e la performance?

La ragione per cui creo è sempre la stessa: probabilmente non comprendo bene il mondo esterno. E poiché sono davvero interessato a capirlo, sono costretto a ricercare e a produrre, ponendo domande e talvolta fornendo a me stesso delle risposte. So per esperienza cosa devono passare gli attori per raggiungere un obiettivo: è quello che a teatro chiamo “recitazione fisiologica”. Quando faccio teatro sono molto consapevole del modo in cui il pubblico guarda alle cose, delle traiettorie dello sguardo e della definizione dello spazio. E faccio la stessa cosa come performer e come artista visivo. Si tratta sempre di “inscenare” qualcosa. Questo è il collegamento tra tutti i miei lavori.

La differenza tra il teatro e la performance, per me come artista, consiste nel fatto che non ripeto mai le performance. Sono così estreme, mentalmente e fisicamente, che se le ripetessi mi trasformerei in un attore. Naturalmente sono stato il primo, all’inizio degli Anni Ottanta, a introdurre nel linguaggio teatrale aspetti come il tempo reale e le azioni reali. Si può vedere in The power of theatrical madness, che ho scritto nel 1984: un dialogo tra il teatro classico, l’arte visiva e la performance.

Jan Fabre, Sanguis / Mantis (2001) – Lyon, Les Subsistances – © Angelos bvba – photo Maarten Vanden Abeele

Nel tuo The Ilad of the Bic-Art (a parte la citazione di Dalí) era possibile avvertire un mood generazionale fine Anni Settanta, collegabile alla cultura punk e new wave. La musica rock e le culture generazionali sono importanti per il tuo lavoro?

La musica è molto importante per il mio lavoro teatrale, ma non solo; nel mio studio ho uno spazio dedicato alla collezione di dischi di mio padre, con una piccola finestra su cui è dipinta una famosa citazione di Jimi Hendrix: “Quando morirò, voi continuate a suonare i dischi”. Questa collezione contiene un gran numero di dischi jazz e chansons francesi.

Per usare una metafora, quello che ho cercato di fare in The Ilad of Bic-Art è simile alla sintesi del fallimento nel punk, come succedeva in molte altre performance di quegli anni. E, come è successo nella musica con la new wave, con il passare del tempo anche il mio approccio è divenuto più consapevole e motivato. Nonostante le differenze di stile, il punk, la new wave e il post-punk erano movimenti accomunati dal desiderio di reagire alla musica dei primi Anni Settanta, e credo che si possa trovare una simile attitudine fresca e irriverente nei miei lavori di quegli anni.

La performance musicale che ho fatto con il titolo Ilad of Bic-Art era una specie di ricerca a cavallo tra il medium del disegno e quello della musica. I disegni sono diventati il mio spartito, una partitura del tempo, una rappresentazione del tempo. Così lo spartito diventa un disegno e il disegno diventa uno spartito.

Jan Fabre, The power of theatrical madness

Nel video che hai presentato a Roma per la mostra al Magazzino d’Arte Moderna la tua conversazione con Rizzolatti sembra un dialogo tra De Sade e Diderot. Quali sono i tuoi sentimenti più profondi riguardo al rapporto tra arte e scienza? Useresti, per esempio, le tecnologie digitali?

Rizzolatti dimostra che l’imitazione riflette una forma più alta di intelligenza e che l’empatia è di vitale importanza per gli esseri viventi. Dal mio canto, guardando me stesso e le mie fantasie, sono giunto all’idea che la vera motivazione nell’essere umano nasca dal profondo. Di conseguenza, il dialogo dimostra che tutto fa parte integrale del nostro apparato cognitivo. Non si tratta di qualcosa che emerge ex nihilo. Siamo i creatori del nostro universo.

Per me il cervello è una specie di globo, un universo, un bozzolo; io sento la bellezza del cervello e Rizzolatti osserva le sue meravigliose funzioni. Per lui i neuroni producono una sorta di musica. I neuroni specchio sono responsabili dell’integrazione senso-motoria della percezione e dell’azione. Questa scoperta ha rivoluzionato la concezione dei meccanismi neurali che generano la socialità e l’empatia. In un certo senso, ho sempre usato questo meccanismo nei miei lavori teatrali: le immagini, il suono e l’interazione fisica con gli spettatori producono reazioni empatiche.

Per quanto riguarda l’uso della tecnologia digitale, credo che oggi la vera avanguardia consista nel tornare al corpo, alla materialità del corpo. Per esempio, in tutte le mie sculture, mi rifiuto di usare la biotecnologia perché credo che il passo successivo da fare sia tornare indietro, verso l’essenza della nostra stessa materia: pelle, ossa, sangue. Istinto. Voglio dire, è come fare sesso. Fare sesso con un’entità virtuale non è così interessante.

Lorenzo Taiuti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati