Mercoledì Italo/Americano#5: il cibo, la vita e il silenzio della morte

Ancora una corrispondenza di Alessandro Facente con commento di Giacinto Di Pietrantonio. Prodotti durante la permanenza del curatore a New York, questi scritti sono parte delle discussioni settimanali delle lezioni dei corsi di Giacinto Di Pietrantonio per l’Accademia di Brera.

Sul New York Post c’è un articolo del 23 ottobre 2013 in cui Steve Cuozzo (critico della testata) scrive – non molto bene – di “Eat”, un ristorante nel quartiere di Greenpoint a Nord di Brooklyn che si sta facendo conoscere per la formula pranzo/cena rigorosamente in silenzio. Il concetto è concentrarsi sull’atto del mangiare, senza che la distrazione della conversazione inibisca il piacere del pasto. Il giornalista ci informa che l’ultimo lavoro del proprietario, il ventottenne Friendly Nauman, è stato in un bar nel quartiere limitrofo di Williamsburg, frequentemente citato per inquinamento acustico. Una contraddizione di fondo, la sua, ma una soluzione intelligente quella di creare un business di questo tipo in una città famosa al mondo per il sovraffollamento e il rumore da esso causato.

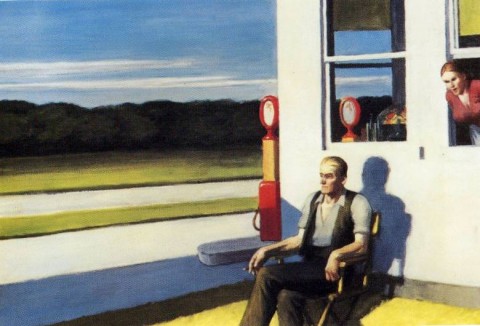

Concentrazione, introspezione, alienazione, isolamento e malinconia sono, quindi, i primi concetti che mi balenano in testa proseguendo una lettura che associa cibo e solitudine. Le prime immagini che collego sono quelle che più di tutte hanno raccontato il fascino della solitudine americana. Mi riferisco a quelle degli uomini e donne che Edward Hopper guarda consumare cibo e bevande al bancone dei suoi celebri diner. Ma non solo. Sono celebri anche le stanze – di appartamenti e hotel -, i salotti, le carrozze dei treni, cui si aggiungono situazioni più propriamente urbane che, seppur in esterno, hanno una forte connotazione d’interni. Ed eccoli, dunque, tutti lì fuori, i personaggi solitari di Hopper: il tizio in una desolata stazione della metro in attesa della prossima corsa, il vecchio seduto su una sedia in una pompa di benzina e le celebri villette riprese esternamente che campeggiano isolate chissà dove.

Tuttavia, questi scenari sono solo parte di una produzione più ampia, come i vari esempi confermano, che di costante ha la volontà di “usare” – piuttosto che “celebrare” così apertamente – un sentimento umano per raccontare qualcosa di molto più importante dell’uomo in sé. Qualcosa, insomma, che riguarda la condizione di Hopper stesso, come pittore, e il suo ruolo nel mondo, compresi i suoi strumenti e l’abilità di rappresentare l’esistenza.

Ciò che sembrano raccontare i suoi ambienti è quindi come una stesura di colore, e un’architettura di ombre e luci, siano cruciali per congelare quell’istante nel tempo che a sua volta è in grado di sublimare visivamente un’intera condizione umana. Basti osservare Room by the sea del 1951, dove la giustapposizione dei colori e le geometrie delle loro intersecazioni reggono l’intero lavoro. Tutto si congela in quell’attimo in cui una luce da fuori si frantuma nel bianco del muro e il giallo del pavimento. Sta tutto lì. Ciò rivela che nella sua pittura c’è un intento così spietato, che la pratica si assurge a una posizione più evoluta e raffinata rispetto all’uomo e i suoi sentimenti. Il suo lavoro ha così tremendamente a che fare con la pittura in sé, la sua pratica è così decisiva che il resto è solo un accidente. E l’uomo non serve più.

Non volevo quindi cadere nel tranello più ovvio di associare il suo lavoro, come spesso accade, al concetto di solitudine. Mi serviva qualcosa di più specifico, un’immagine che realmente spingesse la mia visione ad associare solitudine, silenzio e cibo direttamente a una condizione umana.

Un’associazione istantanea, ma certamente non così scontata come lo sarebbero state le sculture sovradimensionate di cibo spazzatura di Claes Oldenburg, esposto, tra l’altro al MoMA in una grande mostra conclusasi ad agosto 2013. Cercavo, inoltre, qualcosa che fosse ancora aperto al pubblico. Avevo bisogno di altro e quell’articolo sul New York Post non riuscivo proprio a togliermelo dalla testa.

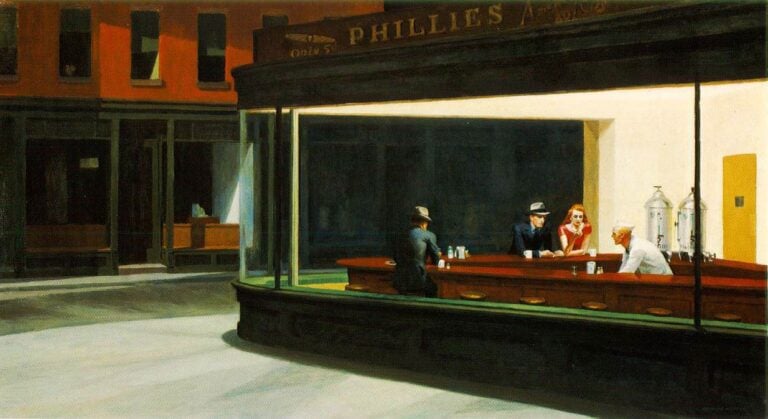

Era un po’ che mancavo, l’occasione era quindi quella giusta per tornare al Whitney Museum. Non impiega molto a farsi notare – come solito nella sua produzione – un dittico di Robert Indiana, chespicca su tutti quelli esposti nella retrospettiva Beyond Love, che il museo allestisce al quarto piano. È in quel dittico che rivedo tutti quei termini prima elencati, uno dopo l’altro, collegati al concetto di alimentazione, ad indicarmi qualcosa di profondamente legato alla condizione umana. Lo sono così profondamente, tanto da mostrare uno scenario intimo dell’esistenza di Indiana. Nello specifico della sua persona. Come uomo – intendo – prima che artista. E non è un caso che, sebbene l’epidermico ottimismo delle sue tipiche segnaletiche stradali, Beyond Love sia una retrospettiva costruita apposta per mostrare dell’artista una produzione dai significati più profondi e universali, dando di Indiana l’idea di un uomo intento a trattare i grandi temi dell’esistenza come l’amore, la sessualità, la vita, il peccato, la morte. La morte, appunto, come momento di estremo silenzio. Anzi, la morte e l’alimentazione. Anche se solo per me e per un attimo soltanto.

Robert Indiana – Beyond LOVE – veduta della mostra presso il Whitney Museum of American Art, New York 2013 – © 2013 The Morgan Art Foundation, Artists Rights Society (ARS), New York – photo Sheldan C. Collins

Il dittico, dicevamo, è EAT/DIE del 1962. Due quadri, due parole, una rossa (DIE) e l’altra nera (EAT). Entrambe al centro di un cerchio bianco, che a sua volta emerge da uno spazio quadrato retrostante più ampio dello stesso colore della parola espressa.

Concentrazione, introspezione, alienazione, isolamento, solitudine e malinconia, eccole di nuovo lì, sublimate nella parola EAT. Scopro leggendo la didascalia, che “eat” è l’ultimo termine che Robert sente dalla madre in punto di morte. Lei gli domanda se ha mangiato abbastanza, “have you had enough to eat?“. Provo a immaginare come. Mi sforzo per trovare nella mia mente l’immagine di una madre che domanda questo a un figlio e sono certo che glielo abbia chiesto come qualunque mamma farebbe: con l’apprensione e l’insistenza di chi non riesce mai a vedere suo figlio abbastanza nutrito.

Ma di tutta questa faccenda, in cui la malinconia dei fatti personali si implica nel lavoro dell’artista, a sorprendermi è che Robert Indiana, di contro, dipinge il dittico come qualunque altro spot della sua produzione. Non ci sono sentimenti. Lo fa, invece, con la stessa violenza di quella sua tipica iconografia che emula il propagandismo delle insegne dei diner americani: fredde, glaciali, prive di alcun sentimento. Senza farci minimamente intuire – per carità – che, quelle parole gocciolate dalla bocca della madre, chissà quanto hanno scrosciato nelle sue orecchie prima di inabissarle in quel macabro binomio.

Mi sorprende. Succede ogni volta. Ogni volta che a sacrificarsi è una traccia umana che nel lavoro dell’artista si sotterra per mano del suo gesto. Mi sorprende perché ognuno di noi, a proprio modo, sente di fare altrimenti. Ovvero sublimare esternamente ciò che d’importante nella vita ci segna dentro. Non importa con quale forma. Qualunque essa sia, sarà l’istinto di sopravvivenza che dissolverà ogni principio di frustrazione, esorcizzando con essa malinconie e vuoti, scongiurando così – questa l’immagine che ora mi viene in mente – la fine mesta del diabetico Philippe, che affoga col cibo quelle che lui si porta dentro. Quella fine, cioè, che Noiret interpreta ne La Grande Abbuffata, morendo tra le rotondità, non di André Ferréol, ma di una ricca torta a forma di seni, che cucchiaio dopo cucchiaio lo accascerà su quella panchina in giardino, regalandoci una delle più degenerate deposizioni della storia del cinema, lontana anni luce da quella delicata, seppur blindata, che avverto guardando quel dittico di Indiana.

Alessandro Facente

Introspezione, alienazione, isolamento e malinconia, come dice Alessandro Facente, sono ciò che si vede nelle opere di Edward Hopper e del suo apparentemente opposto Robert Indiana, legate dal filo nero del mangiare e della morte.

Ho sempre trovato strana l’espressione “morire di fame”. Come se si potesse mangiare la morte, o mangiare fino a morire per sconfiggere la fame, come fa Philippe Noiret nel film di ispirazione felliniana La grande abbuffata. O il grassone, interpretato da John Cleese, nel film Il Senso della vita dei Monthy Pyton che si abbuffa fino a esplodere. Formalmente siamo all’esatto contrario della metafisica hopperiana, dove appunto le persone sono sole in luoghi in cui si mangia e si beve, mentre queste né mangiano, né bevono, né fumano, né fanno l’amore, né guardano, né vivono; persone come nature morte. Le persone sole, perché dovrebbero mangiare e bere? Si mangia e si beve per stare in compagnia, questo lo sapevamo già dall’antichità dei simposi greci e delle grande abbuffate trimalcionesche romane. Ma questo la mamma non lo sa e quindi si preoccupa e ci raccomanda di mangiare per stare in salute e sfuggire alla morte, anche se essa paradossalmente ci dà la morte proprio invitandoci a mangiare. Giancarlo Politi chiedeva a Enzo Cucchi, in un’intervista rilasciata a Flash Art agli inizi degli anni Ottanta, cosa pensava sua madre dell’enorme successo che stava avendo. Risposta: mia mamma non si preoccupa di ciò, mi chiede se ho mangiato, se ho messo la maglia di lana.

Alla malinconia, all’introspezione, all’alienazione, alla solitudine tipica di chi non mangia o mangia troppo, che è poi la stessa cosa, si accompagnano anoressia e bulimia, due facce della stessa medaglia. Disturbi della psiche e del corpo. Il mangiare è un lavoro sul corpo come pure le insegne, le pubblicità che ci spingono a consumare. A malinconia, introspezione, alienazione, solitudine, ipocondria fanno eco le opere e gli scritti di Jacopo Carucci detto il Pontormo che tenne un diario alimentare importante e fondativo, al pari dei suoi dipinti, in cui tra le altre cose scriveva: “Adì 11 marzo 1554 in domenica mattina desinai con Bronzino pollo e vitella e sentiimi bene. “Carnaccia” e “minestraccia”, “farciglioni, gallinelle d’ acqua e sanguinacci”, “capogirli” ,”spurgo”, “uscite”, “colera sanguigna e biancha” ,“cenai con uno grapolo d’uva e non altro”.”.

Vanessa Beecroft, ispirandosi a questo diario e alle relative pelli acidamente colorate di molti quadri di Pontorno, terrà all’inizio della sua carriera, fine anni Ottanta-inizio anni Novanta, anch’essa un diario alimentare, e colorerà le modelle delle sue performance per sconfiggere il male dell’epoca: bulimia, anoressia.

Gesto di contestazione materialista è quella di Eva, mamma di tutti, che sconfigge il Paradiso dove nessuno mangia perché non ce ne bisogno, mordendo e facendo morsicare una mela, rendendoci in tal modo umani e terreni. La mela, che corre nella vita e nell’estetica dal pomo della discordia alla Apple (non a caso morsicata, o moccicata direbbe l’azzurro nazionale Verratti), dell’azienda di Cupertino. Steve Jobs incitava con: Abbiate Fame di conoscenza, Siate folli; così che il ciclo tra figurazione e astrazione, vita e morte si chiude riportando il tutto alla metafora di cibo per la mente. Si, perché la mela di mamma Eva non è un peccato di gola, ma un peccato di mente, perché è il frutto proibito in quanto, come l’arte, dà conoscenza nutrendo il corpo con la mente. Ecco, è già nelle origini che mangiando la mela perdiamo l’immortalità, finendo per trovarci nella linearità temporale di madre, alimentazione, vita e morte.

Giacinto Di Pietrantonio

L’articolo di Steve Cuozzo: http://nypost.com/2013/10/23/bland-cuisine-and-atmosphere-dont-boost-eats-silent-dinners/

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati