Come tutti i più grandi illustratori, anche Norman Rockwell (New York, 1894 – Stockbridge, 1978) creò un suo personaggio. È un simpatico giovanotto con le orecchie a sventola, la testa un po’ a pera, il sorriso di chi l’ha fatta un’altra volta: Willie Gillis. Lo vediamo per la prima volta sulla copertina del Saturday Evening Post dell’ottobre 1941, quando gli Stati Uniti non avevano ancora subito Pearl Harbor: da casa è arrivato un pacco di cibo al soldato Willie (gli altri soldati sembrano molto curiosi di vedere che cosa contenga). Lo salutiamo cinque anni dopo che studia al college, seduto alla finestra con la pipa in bocca. Pace e addio alle armi.

Undici copertine raccontano un’unica storia, quella di un americano che va in guerra, un figlio della Nazione in cui i lettori potessero rivedere il loro figlio lontano. Ma 323 copertine dal 1916 al 1963, tutte esposte a Palazzo Sciarra a Roma per la mostra American Chronicles: the Art of Norman Rockwell, raccontano – con straordinario umorismo – la storia degli Stati Uniti attraverso i normali episodi che colorano la vita quotidiana della gente comune. Sono loro, i cittadini, cioè i lettori del Post, che fanno l’American Dream, non i divi di Hollywood.

Quella di Rockwell è una retorica antiretorica. L’esaltazione dello spirito americano, la speranza nel futuro, il culto della libertà e una bella dose di sano patriottismo non trasmettono mai la sensazione della propaganda pomposa. Al contrario, è la leggerezza di uno sguardo così intimamente innamorato dei valori a stelle e strisce a permettere all’artista di rappresentare il lato più nascosto del suo Paese con bonario incanto. Ne Gli Avventurieri (aprile 1928) metà pagina ritrae un giovane al timone di una nave, l’altra metà un vecchietto che scruta il mappamondo. Siamo tutti eroi, ciascuno a modo suo.

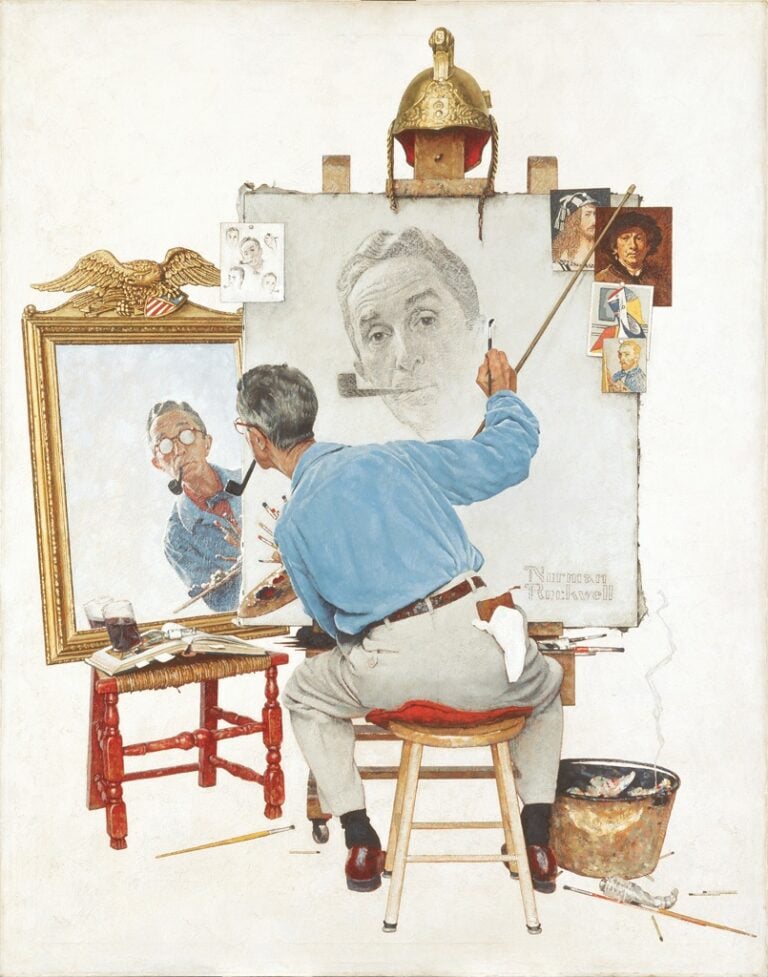

Norman Rockwell, Triple Self Portrait, 1960 – Collection of The Norman Rockwell Museum at Stockbridge

“Ho ritratto l’America che conosco, osservando coloro che potevano passare inosservati”, diceva Rockwell per definire la sua poetica (o politica). Le sue opere non si dimenticano di nessuno. Così l’ingresso nella Prima guerra mondiale è simbolizzato da un bambino in uniforme da soldato che misura l’altezza a un altro bambino come alla visita medica di reclutamento; o la Grande Depressione cala da un bollettino di Wall Street appeso al muro e letto gomito a gomito tanto da un uomo dalla stazza e dall’abbigliamento evidentemente benestante quanto da persone per opposti motivi evidentemente più umili. E neanche i presidenti americani sono trascurati.

La mostra romana, prima retrospettiva italiana su Norman Rockwell, è un’occasione unica per riascoltare l’eco del Novecento – già così lontano – e per apprezzare l’evoluzione del pittore dai tributi “idealistici” alla storia ottocentesca fino alle opere “civili” degli Anni Sessanta. Un’evoluzione che fu anche stilistica, lenta e senza strappi, verso composizioni sempre più ricche di particolari e dettagli.

La minuzia del tratto, la vivacità del colore, il realismo fiammingo con cui sono raffigurati i soggetti fanno di Rockwell il primo fotografo a colori della storia: le copertine infatti sono dipinti, e i dipinti sono fatti a partire da modelli in posa immortalati in fotografia. E non è comunque questo un passaggio neutrale: come si vede in mostra dalle molte foto affiancate alle tele, i dipinti non sono mai una semplice, per quanto virtuosa, replica delle foto, ma contengono espressioni che il pennello rende meglio dell’obiettivo.

Norman Rockwell, Boy in Dining Car, 1946 – Collection of The Norman Rockwell Museum at Stockbridge

Come illustratore per popolari riviste (dopo il Post, ha collaborato anche con Look), Rockwell ha sempre preferito mantenere una certa distanza dalla cronaca. Fa eccezione quando la cronaca irrompe nel presente col peso della storia. Nell’ultima sala della mostra, quella dell’impegno e delle problematiche sociali, poco dopo la raffigurazione delle Quattro Libertà del celebre discorso di Roosevelt del 1941 (utilizzate dal governo come campagna per convincere gli americani a sottoscrivere le obbligazioni di guerra), è presente il quadro più drammatico: Omicidio in Mississippi, il recupero dal fiume dei corpi di tre attivisti per i diritti civili uccisi dal Ku Klux Klan nel 1965. Un quadro sostanzialmente monocolore livido, macchiato del rosso del sangue dei morti. Fu pubblicato su Look e ottenne il commosso plauso di molti lettori, che scrissero per ringraziare la rivista (alcune di queste lettere sono esposte). Anche per questo Norman Rockwell è il più grande cantore libero dell’America, nel bene e nel male.

Marco D’Egidio

Roma // fino all’8 febbraio 2015

American Chronicles: the Art of Norman Rockwell

a cura di Danilo Eccher e Stephanie Plunkett

Catalogo Skira

FONDAZIONE ROMA MUSEO

Via Minghetti 22

06 22761260

[email protected]

www.mostrarockwellroma.it

www.fondazioneromamuseo.it

MORE INFO: http://www.artribune.com/dettaglio/evento/37888/norman-rockwell-american-chronicles

1 / 11

1 / 11

2 / 11

2 / 11

3 / 11

3 / 11

4 / 11

4 / 11

5 / 11

5 / 11

6 / 11

6 / 11

7 / 11

7 / 11

8 / 11

8 / 11

9 / 11

9 / 11

10 / 11

10 / 11

11 / 11

11 / 11

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati