E s’intende che, per uno spirito di così gran levatura,

noi non ci limiteremo a stabilire contatti con i

contemporanei soltanto, ma anche con gli antichi…

Roberto Longhi, Piero della Francesca (1927)

Il più antico dei giorni è il giorno più futuro.

Giuseppe Genna, Fine Impero (2013)

La neopreistoria intravista da Pasolini è qui, è arrivata: è il nostro futuro immediato.

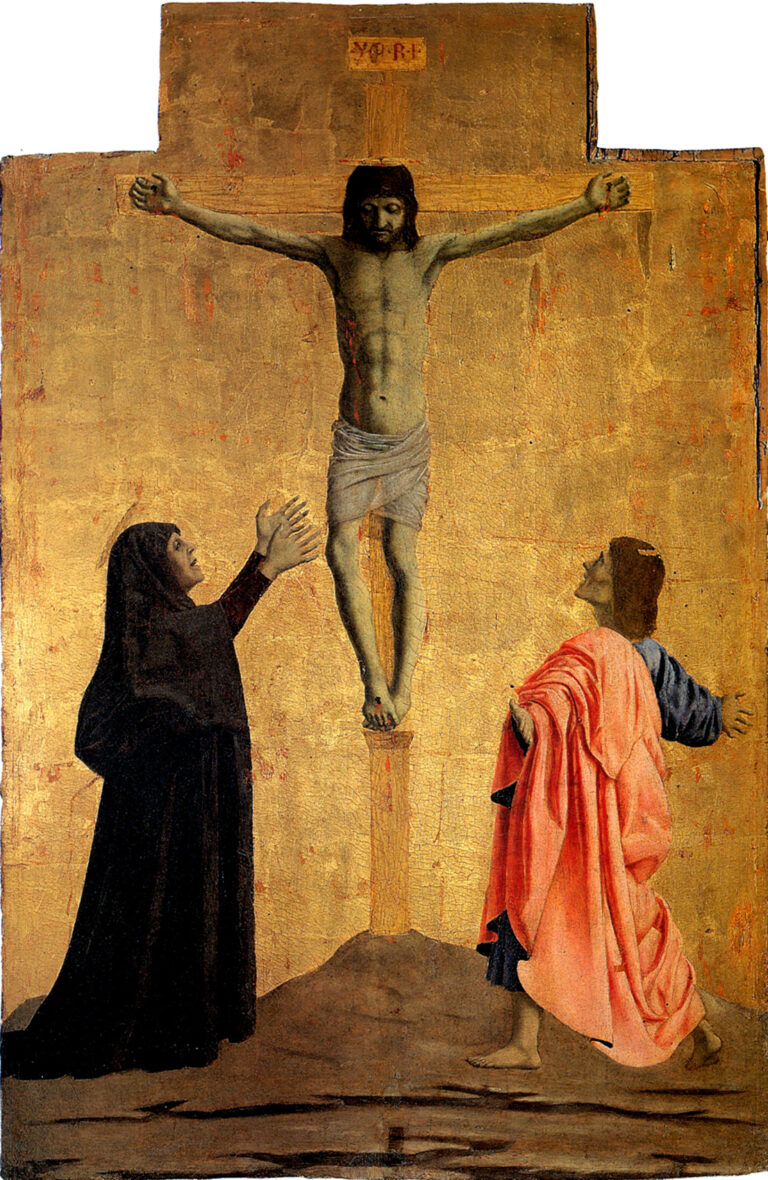

Piero della Francesca, Polittico della Misericordia, Crocifissione (1444-64)

Che cos’è la retorica della ripartenza che ammorba l’immaginario italiano negli ultimi mesi, e anni?

Un declino, quello italiano, iniziato non cinque – ma cinquecento anni fa.

E noi continuiamo a usare le nostre convenzioni e le nostre abitudini come schermi, come protezioni. Vogliamo proteggerci dalla paura di quello che potrà accadere, che sta già accadendo: un futuro materiale e immateriale di crudeltà inaudita, preistorico e crudele. Reale. E la finzione di oggi, lo spettacolo di oggi, la rimozione di oggi servono tecnologicamente e narrativamente questa distrazione collettiva e individuale. Convinti di esistere ancora nel mondo sociale dei nostri genitori, nel frattempo siamo piombati in quello dei nostri nonni e bisnonni. E allora, solo agli avi potremo chiedere autentica protezione e consiglio: alle loro abitudini e ai loro modi di vivere; al loro pensiero e alla loro comprensione.

L’arcaismo è – sempre, come sempre – l’unica via di esistenza dignitosa.

L’unica alternativa all’estinzione glaciale.

L’arcaico è l’umano. Da recuperare e ricostruire.

Carlo Carrà, Solitudine (1917)

Bisogna rendere conto della profonda frattura che attraversa il Novecento, italiano e occidentale: è stato raccontato come un secolo artisticamente lineare e coerente; ma la tradizione del nuovo è un’invenzione. Rotante e radiante attorno al nucleo del ready-made. Le neoavanguardie dei primi anni Sessanta sanciscono di fatto lo svuotamento nella ripresa, l’assenza di senso nella citazione nostalgica. Il postmoderno inizia lì, ufficiosamente: tra fine anni Cinquanta e primi Sessanta, tra Rauschenberg e Warhol. È lì che questa nuova superficialità (come assenza di profondità: i “prodotti della pop art”, come li definì Roberto Longhi in presa diretta) inizia a seppellire un’intera, millenaria tradizione artistica e culturale. Il seppellimento dura qualche decennio, non è ovviamente immediato: dura esattamente i decenni del postmoderno. È funzionale alla costruzione e all’innalzamento di questa nuova paradossale tradizione, di questa non-tradizione che non può crescere su se stessa perché non evolve, non conosce il tempo e si fonda su un presente dato da perpetuare e aggiornare. Dovremmo perciò iniziare, forse, a considerare l’ipotesi e l’idea che l’intero Novecento sia una parentesi. Una parentesi tra crisi del paradigma precedente e emersione/accettazione di quello nuovo.

Il Novecento non è il paradigma: semplicemente, non lo è mai stato. Ciò che chiamiamo dunque “contemporaneo” (siamo stati abituati e addestrati a chiamarlo, definirlo, venerarlo in questo modo, considerandolo così come scontato…) è svanito. Il “nuovo” di una volta, oggi definitivamente avvizzito e decrepito, ha sepolto e rimosso la tradizione artistica europea e italiana, per esempio: lo ha fatto inoculando dosi sempre più massicce di anti-forma e anti-stile in questo corpo gigantesco – per poi espellerlo.

In questo senso, e non da oggi, interessante e fondamentale è il ruolo del dominio culturale, economico, politico degli Stati Uniti sull’Occidente dopo la Seconda guerra mondiale: assistiamo alla penetrazione capillare dei modelli di vita e di pensiero nel tessuto identitario e immaginario, nelle abitudini e nei comportamenti. La città americana Anni Trenta e Quaranta penetra negli Anni Cinquanta italiani e europei, modificandoli e mutandoli dall’interno.

La sconfitta e l’umiliazione si sostanziano nell’accettazione degli schemi culturali, e nell’acquisizione di una “griglia” di riferimento astorica: l’apocalisse diviene un modulo narrativo, interpretativo.

Pier Paolo Pasolini, Medea (1969)

Se la nostra attenzione si focalizza sull’ecosistema (costituito da paesaggio architettonico, paesaggio naturale e paesaggio umano), sulla temperatura e sulla qualità di questo ecosistema, ecco che le sue funzioni – e le disfunzioni – ci saltano all’occhio più chiaramente. Chiudere l’arte e la cultura in luoghi deputati, istituzionali, segregarla all’interno di recinti non è mai stata un’opzione salutare, democratica, intelligente: meno che mai in questo momento storico.

In questo momento storico, proprio l’assenza (la vacanza) momentanea di questi luoghi istituzionali – a causa del loro collasso, palese o implicito – è un’occasione preziosa da cogliere e agganciare: essa è in grado infatti di favorire l’adozione di pratiche (e politiche) radicalmente innovative. Secondo lo schema di una sorta di serena “eversione civile” (Michele Dantini), la progressiva secessione culturale cioè delle “minoranze vitali” e creative rispetto alle logiche istituzionali, orientata a modellare lo spazio esistenziale della e delle comunità secondo le sue reali istanze ed esigenze.

L’Italia, vivendo la sua ennesima tranquilla catastrofe, ha dunque l’opportunità di ricostruire in profondità il proprio tessuto culturale, facendo emergere e connettendo tra di loro le esperienze e le energie virtuose orientate all’innovazione radicale, che esistono e resistono al momento in maniera sparsa, frammentaria: attraverso cioè una forte attitudine interdisciplinare non intesa come elemento esotico e decorativo ma come struttura fondamentale dell’azione culturale.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati