Concetto arcinoto – o almeno così dovrebbe essere – quello di perturbante, reso celebre da un breve saggio di Sigmund Freud datato 1919. È ciò che pare, che ci appare familiare E invece si rivela spaventoso. Come un doppio, come l’altro da sé che è parte dell’Io, che sarebbe dovuto restar nascosto e invece affiora, implacabile.

Secondo Anthony Vidler, coltissimo critico d’architettura, il perturbante è la versione “addomesticata” del sublime. In quest’ottica, è una concezione che si avvicina a quella di Mike Kelley, per il quale il perturbante può essere accostato allo humour: entrambi agiscono sulla defamiliarizzazione, mentre li differenzia la risposta fisica, primaria nel caso del motto di spirito, più complessa in quello del perturbante.

All’uncanny (traduzione inglese dell’Unheimliche freudiano) Mike Kelley ha dedicato una mostra presentata la prima volta per Sonsbeek 93 al Gementeemuseum di Arnhem; la seconda edizione è stata invece allestita alla Tate Liverpool nel 2004 e nello stesso anno al Mumok di Vienna. Lo spunto iniziale del progetto risiedeva nel riemergere, negli Anni Ottanta e nei primi Anni Novanta del XX secolo, della scultura figurativa policroma. Uno stile represso dal Modernismo, o almeno da quello più radicale e canonizzato, che Kelley presenta proprio come un freudiano “ritorno del rimosso”, un ritorno del domestico (heimlich) in una forma non-familiare (un-heimlich). Scrive Kelley: “Negli Anni Ottanta c’era la tendenza ad analizzare le sculture figurative policrome realizzate da artisti come Robert Gober o Kiki Smith usando come chiave di lettura l’epidemia di Aida. Lo scioccante numero di morti associate a quella malattia rese difficile non vedere qualsiasi riproduzione della forma umana (specialmente quelle che sollevavano dubbi sul fatto che si trattasse di esseri vivi o morti) come una sorta di memento mori”. Soltanto l’approccio kitsch e pop, esemplificato dal lavoro di Jeff Koons, sfuggiva a questa lettura.

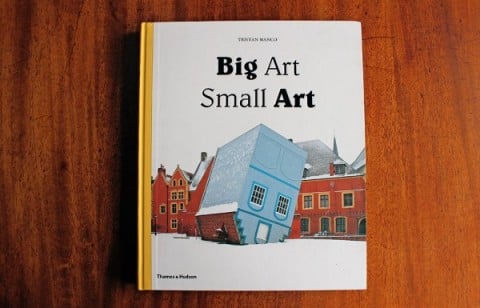

Tristan Manco – Big Art Small Art

La posizione di Kelley è tutt’altro che peregrina, anche da un punto di vista filosofico. Kant, infatti, nel paragrafo 26 della Critica del Giudizio cerca un esempio di sublime che si attagli alla critica del giudizio estetico puro, e non riesce – non può – a trovarlo nell’arte, e tanto meno nelle forme del sublime che definisce mostruoso e colossale. Chiosa Derrida ne La verità in pittura: “Ora non esiste sublime, se il sublime esiste, che non passi al di là del limite: il sublime eccede la taglia e la giusta misura, non è più proporzionato all’uomo e alle sue determinazioni. Non c’è quindi alcun esempio giusto, alcune esempio ‘conveniente’ di sublime nei prodotti dell’arte umana”.

Cosa sono dunque le opere raccolte da Tristan Manco in Big Art Small Art (Thames & Hudson, pagg. 256, £ 29.95)? Beh, la prima risposta è molto semplice: la confezione per l’ennesimo suo bestseller, a replicare volumi come Street Sketchbook (2007) e Raw + Material = Art (2012). Perché il formato del libro e il suo prezzo sono quelli giusti, fine-senza-impegno: non è uno di quei volumi troppo (?) economici di Taschen e nemmeno uno di quelli che se qualcuno si azzarda a sfogliare tu ci perdi un mese di vita, essendo costato mezzo stipendio.

A questa prima risposta, tuttavia, se ne somma almeno una seconda, e una terza. Quest’ultima, valida solo teoricamente per ogni libro degno di tal nome, è che magari il contributo di Manca al dibattito critico-filosofico su sublime e perturbante è in gran parte involontario, ma si tratta comunque di un contributo, di un piccolo detonatore di pensiero inscatolato in una piacevole confezione.

Tomás Saraceno – On Space Time Foam – 2012 – Hangar Bicocca

La risposta mediana, quella di massa, se così vogliamo dire, è la seguente: il libro di Manca è un buon esempio di curatela tematica su carta. L’avrebbe potuto fare anche su Tumblr o altrove, e che l’abbia fatto in maniera tradizionale è abbastanza indifferente. Ciò che conta è il fatto che si tratta di una selezione intelligente, curata, informata di opere e autori che lavorano sui disorientamenti provocati dalla scala infinitamente grande o infinitamente piccola dei loro lavori. Dalle bolle di Tomás Saraceno (come scordare la passeggiata a 24 metri d’altezza su On Space Time Foam all’HangarBicocca di Milano?) alle grotte scavate ne libri di Guy Laramée.

Che poi la prima reazione sia un sorriso o una discussione Kant vs Freud, cosa importa? Tanto la prima vera, quella primaria, è un brivido lungo la schiena.

Marco Enrico Giacomelli

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #22

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati