Quindici anni fa circa riuscii a reperire Blow Up in una delle edicole di paese. Dico una perché in questa un amico convinse il proprietario che vendere la rivista sarebbe stato un vanto. Per noi giovani, assetati di novità, quell’edicola fu un’oasi nel deserto.

L’era digitale era agli esordi e Youtube ancora lontano. Con molte informazioni collocate in posti a volte inaccessibili, ci si doveva inventare pionieri per scoprire dove la musica stesse rivelando i segni del nostro tempo. Se non che Blow Up proponeva le coordinate per non perdere la rotta, per individuare nomi non distribuiti in Italia o sconosciuti, contribuendo in questo modo alla formazione di schiere d’ascoltatori e di musicisti.

Ora le pulsioni delle nostre emozioni sono misurate da un modem e la musica perde consistenza materiale nella rigida sequenza del codice binario, ma Blow Up continua in carta ed ossa a mettere in dubbio convinzioni con un modo di scrivere a tratti visionario in cui rivela un album bello od uno brutto.

Quest’anno la rivista musicale di maggior rilevanza in Italia compie vent’anni, puntualmente trascorsi da quel 1995 che la vide nascere come fanzine con numeri stampati e fotocopiati, poi dal 1998 su abbonamento e pochi mesi dopo in edicola. Non ha perso smalto e s’ è arricchita con rubriche su singoli eventi o su interi movimenti o su flussi di musica underground o con Collateral, sezione che dal 2009 si occupa di cinema, televisione, libri e altro. Per l’occasione il direttore e fondatore Stefano Isidoro Bianchi ci dice qualcosa in più.

Stefano Isidoro Bianchi

Nel 1995 a cosa pensavi quando hai dato vita a Blow Up? Quale fu la spinta primaria a compiere quest’impresa?

Nel 1995 avevo 34 anni, lavoravo a tempo pieno come bibliotecario e non immaginavo neanche lontanamente di fare una rivista che col tempo sarebbe diventata un lavoro. Avevo appena comprato il mio primo computer e mi piaceva molto scrivere (romanzi, racconti, di tutto), per cui riportai su file tutto quello che avevo dattilografato. Poi scoprii che c’era un programma per impaginare piccoli layout, volantini, manifesti, cose così; nonostante non avessi né l’età né l’attitudine per fare una fanzine, provai lo stesso a immaginarne una.

Scoprii che Fabio Polvani, un ragazzo delle mie parti che frequentava la biblioteca, era appassionato della stessa musica che seguivo io, nacque una grande amicizia e insieme iniziammo a metter giù idee. Blow Up nacque così, per gioco.

C’era anche insoddisfazione verso la stampa musicale dell’epoca?

Certo non ci entusiasmava, ma non era così terribile da spingerci a pensare scientificamente di aggiungerci al coro. Blow Up fu solo un luogo in cui potevo e potevamo scrivere quello che volevamo.

Hai fondato anche una casa editrice, la Tuttle Edizioni, dal nome del protagonista di Brazil…

La fondazione della casa editrice fu un obbligo, altrimenti non avrei potuto registrare la testata in tribunale. Il nome mi venne d’istinto. Pensai a Brazil e al personaggio di Harry Tuttle, interpretato da Robert De Niro, “un guastatore alla rovescia che ripara impianti disastrati e abbandonati dalla logica del consumismo e del degrado, cara al potere”: così l’ha definito il Dizionario Mereghetti dei Film e ancora non so trovare di meglio.

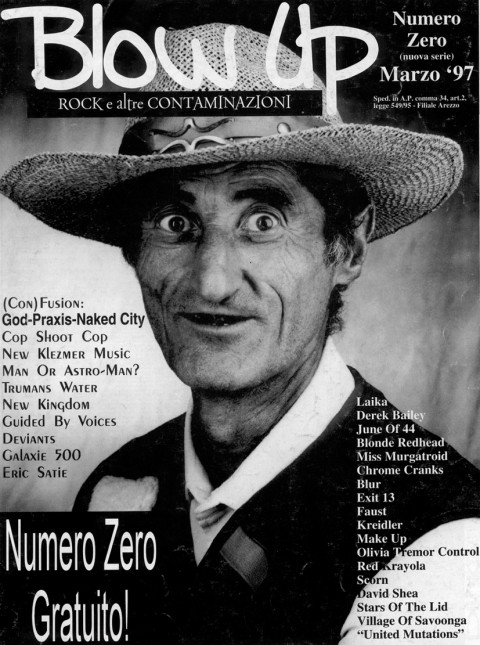

Blow Up numero 0

Ci sono stati momenti critici in cui hai visto il futuro della rivista a rischio?

Sì, nel ’96, un po’ paradossalmente quando la fanzine iniziò a girare e a funzionare: molti negozi di dischi me la chiedevano da tenere in conto vendita, c’erano etichette e distributori che volevano fare inserzioni pubblicitarie e il numero dei lettori stava crescendo. Ma io ero un dipendente pubblico e non avevo partita IVA, quindi non potevo rilasciare fatture e avere una contabilità alla luce del giorno, quindi mi decisi a chiudere tutto.

Poi il piccolo miracolo: nel ’98 il ministro Bassanini se ne uscì con la legge sul part-time anche per il pubblico impiego. Fui tra i primissimi a chiederlo, presi anch’io una partita IVA e nacque Blow Up. Da quel momento in poi non ho mai vissuto pericoli di chiusura; crisi certamente sì – come tutte le riviste, gli anni tra il 2007 e il 2010 non sono stati facili – ma ipotesi di chiusura assolutamente mai.

Ti è mai successo di rivalutare positivamente un album che avevi stroncato con una dura recensione?

Sì, qualche volta mi è successo: mi vengono in mente Cubist Blues di Alan Vega, Alex Chilton e Ben Vaughn e il primo album dei Red Red Meat, che in due vecchi articoli maltrattai in fretta e con sufficienza e che invece, riascoltati con calma, erano dischi buoni se non ottimi. Molto meglio così, comunque, che rivalutare in negativo un disco inopinatamente esaltato.

Che differenze ci sono nel modo di fare musica oggi rispetto al ‘95? Cos’è cambiato in vent’anni?

L’elemento fondamentale del discorso è che, da qualunque punto di vista si prenda la cosa, Internet ha azzerato tutto ciò che c’era prima. Il che non è necessariamente un male, ma per il momento siamo in una situazione di stallo e mutazione che non permette, direi quasi oggettivamente, la creazione di “oggetti artistici” capaci di incidere nella realtà come accadeva prima. Essendo cambiata la maniera diretta, oggettiva, di ascolto e consumo della musica, sono cambiati anche i criteri della sua valutazione estetica: la possibilità di ascoltare qualunque cosa in maniera del tutto gratuita ha completamente rivoluzionato l’universo musicale, perché ha interrotto drasticamente quella filiera economica “virtuosa” senza la quale mai, in nessuna epoca della storia, è esistita l’arte (né, naturalmente, il commercio).

La musica liquida di cui tanto si è scritto è una solenne stupidaggine: non esiste “musica liquida” perché la musica è già per sua natura inconsistente e deve necessariamente essere contenuta in un oggetto che la veicola anche commercialmente: un tempo erano gli spartiti stampati su carta, nel Novecento sono stati prima i vinili e poi i CD. Internet ha rivoluzionato tutto quanto illudendoci che l’MP3 rappresentasse la smaterializzazione della musica mentre invece ha rappresentato la sua semplice delocalizzazione dal CD/vinile al computer, all’iPod o al cellulare su cui si posa e attraverso i quali viene ascoltata.

Stefano I. Bianchi nel 1964 – al centro

Questa delocalizzazione che problemi pone secondo te?

Il problema è che può essere effettuata (attraverso il P2P, il downlaod illegale e quant’altro) privando l’oggetto che la veicola di quelle naturali pretese commerciali senza le quali la musica non esiste, perché nessuno sano di mente si preoccupa di lavorare gratis. Se un pittore, uno scultore, un architetto e qualunque altro artista non avesse un corrispettivo dalla vendita delle proprie opere non farebbe quello che fa, o meglio tutti lo farebbero in maniera non professionale, dopolavoristica, improvvisata, artigianale nel senso meno nobile del termine. Che è esattamente quello che accade oggi con la cultura astratta (musica, scrittura): la fuga dei cervelli verso luoghi che possano assicurare un giusto corrispettivo economico (colonne sonore per film e serie televisive, spot pubblicitari, suonerie per cellulari).

È velleitario e un po’ patetico pensare che i gruppi possano mantenersi semplicemente coi concerti, come molti insistono a pensare: a parte il fatto che anche quelli sono sempre meno frequentati e sempre più malpagati, è illusorio immaginare che si possa fare dell’attività live un mestiere come un tempo si faceva coi dischi. A eccezione dei nomi veramente grossi, i live ormai sono solo uno sfizio da coltivare in età giovanile o come passatempo al riparo dei lavori “seri”. Un tempo, prima di Internet, anche un piccolo gruppo indipendente che riusciva a vendere solo poche migliaia di copie poteva programmare il proprio futuro su quelle basi perché quelle vendite potevano bastare a mantenerlo, oggi questo non è più possibile.

Ecco perché Internet ha azzerato tutto ciò che c’era prima senza porre alcuna base per il futuro. Come ho scritto tante volte, e in tempi non sospetti, Internet ha innanzi tutto ucciso l’underground. Gli unici che hanno guadagnato cifre astronomiche sulla panzana della “musica liquida” sono i gestori delle linee telefoniche e l’industria dei computer, perché sono loro che hanno dato la possibilità al pubblico di “delocalizzare” la musica dai CD/vinili agli hard disk e ai lettori di MP3 in cambio di quei soldi che in precedenza finivano a musicisti e filiera discografica (etichette, promozione, negozi, distributori).

In pratica, tutti i guadagni che prima l’industria musicale ricavava dalle vendite dei dischi e che divideva coi musicisti e/o reinvestiva – bene o male – nella musica stessa, oggi finiscono nelle mani delle compagnie telefoniche e di chi vende l’oggettistica digitale, figure che naturalmente non reinvestono in musica né danno nulla ai musicisti. In una situazione di questo tipo è difficile essere positivi per il futuro, e difatti i risultati si possono ascoltare con estrema facilità nella qualità delle uscite, che è mediamente sempre più penosa e in abbandono.

Blow Up non ha Facebook, è asocial. Perché? È una sorta d’effetto vintage legato al cartaceo? Una resistenza contro il nuovo che avanza inesorabile?

No, non ho assolutamente nulla contro i social network. Capisco perfettamente un privato cittadino che ha un profilo e lo usa per tenere contatti con gli amici o fare nuove conoscenze, e capisco chi tiene webzine e/o freepress: per tutti loro i social network sono essenziali perché la loro piattaforma di esistenza sta nella viralità della diffusione gratuita del loro prodotto. Questo però non vale per le tradizionali riviste cartacee, perché hanno dei costi di produzione per i quali non possono bastare gli incassi di un paio di banner pubblicitari, tant’è che l’eccesso di presenza nei social network penalizza, dati alla mano, le loro stesse vendite. E soprattutto se si tratta di riviste specializzate e di nicchia, che per loro natura non possono puntare sulla pubblicità generalista, l’unica capace di fare la differenza. In pratica è lo stesso identico meccanismo citato poc’anzi per i musicisti e le etichette underground.

Detto ciò, mi tengono personalmente lontano da Facebook e Twitter anche i troppi utenti che scrivono sotto falso nome o comunque in maniera completamente gratuita le cose più assurde, volgari e violente, spesso senza avere alcun tipo di interesse nei confronti di ciò di cui scrivono: non mi entusiasma l’idea di dover stare ogni minuto a discutere o controbattere. Per l’idea della asocialità, credo che frequentare i social network sia esattamente come entrare in un bar: va bene andarci una mezz’ora ogni tanto o dieci minuti al giorno per prendere un caffè, ma se inizi a starci dentro per intere giornate temo che ci sia qualcosa che non va. Forse è più asocial chi vive su Facebook che chi se ne tiene lontano.

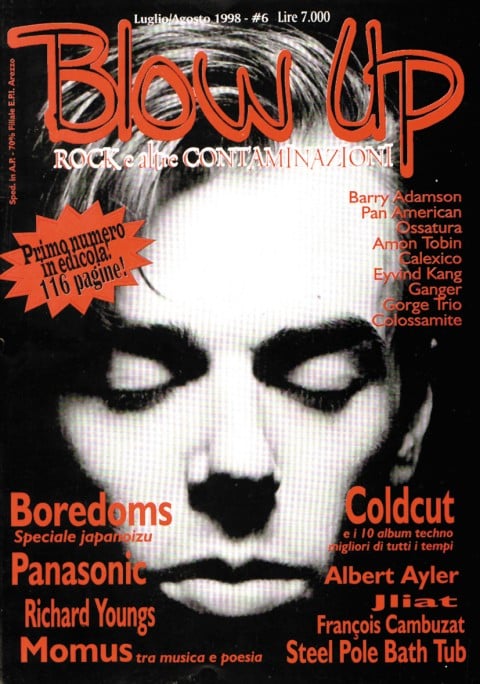

Blow Up numero 6

In questi anni leggendo la vostra rivista ho sempre avuto la sensazione che il mondo su cui vi poggiate, che poi è anche il mio, sia mosso da un vacillare verso l’oscuro. Il senso d’incertezza dell’uomo nel mondo è rivelato senza anteposte illusioni rifuggendo valori rassicuranti che facilmente conforterebbero molti lettori. Questo mi ha fatto pensare a una minima dose di nichilismo o forse la confondo con la capacità analitica d’un medico di fronte a un corpo da esaminare. Detto ciò, il parere che esprimete sulle ultime uscite musicali e non solo, acquisisce una caratura al momento in Italia difficilmente riscontrabile in altre riviste. Mi chiedo: questa visione complessiva è solo frutto di un mio elucubrare?

Detto che la “modernità” non mi interessa minimamente proprio come concetto, sono abbastanza d’accordo con te e mi piace l’immagine del medico di fronte a un corpo da esaminare. Quelli che chiami “incertezza” e “nichilismo” per me sono “maturità critica”. Troppo spesso la critica della musica “giovanile” ha dato a chi la leggeva solo inoppugnabili e ferree certezze, e così facendo ha alimentato quell’immaturità giovanilistica che affligge da sempre l’universo delle musiche e del pubblico “rock”. Noi abbiamo sempre preferito scrivere di musica (e di libri e di cinema) senza paraocchi né illusioni: non esistono Miti Intoccabili e non esiste una Storia Certificata Della Musica, ma solo persone in carne e ossa che incidono dischi belli o brutti e che oggi possono pubblicare un capolavoro e poi domani un’indigeribile ciofeca.

Un sunto di questi vent’anni? E la direzione che prenderà Blow Up per i prossimi venti?

Riassumo semplicemente inviando un GRAZIE a caratteri cubitali a tutti coloro i quali ci hanno seguito e continuano a seguirci, non saprei che altro dire se non che ci hanno regalato il piccolo sogno di fare una rivista almeno un po’ diversa dal coro.

Per la direzione che prenderà Blow Up nei prossimi vent’anni faccio come Marzullo in televisione, mi faccio una domanda e mi do la risposta. La domanda l’affido alle parole di una bellissima canzone di Bob Dylan: “How does it feel / To be on your own / With no direction home / Like a complete unknown / Like a rolling stone”. E la risposta è: benissimo.

Domenico Russo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati