Carlo Spinelli intervista Aldo Spinelli: l’arte a Brera negli Anni Settanta

Il figlio gastromane Carlo che intervista il padre artista Aldo: il duetto Spinelli, già collaboratori di Artribune con la loro rubrica gastro-artistica “Artecucina”, s’incontra in questa botta e risposta familiare nel mondo dell’arte concettuale nella Brera degli Anni Settanta.

Brera, Milano, Anni Settanta: quando e come sei “nato” nel mondo dell’arte?

Non ho mai frequentato Brera ma molto spesso l’ambiente di “Brera”. Infatti sono nato a due passi dall’Accademia e mi piace immaginare che da piccolo, andando alle elementari o alle medie, abbia potuto incontrare per strada Piero Manzoni o qualche altro artista che avrei conosciuto una decina di anni dopo. È stata forse quell’aria, quell’atmosfera, che mi ha distratto dai miei studi scientifici per dedicarmi all’arte.

Poi l’evoluzione artistica è diventata più intima e pregnante, non solo un “qualcosa” che si stava sviluppando intorno a te, ma una vera entità dentro di te. Giusto?

Nella seconda metà degli Anni Sessanta, girando per gallerie, cercavo qualcosa che mi stupisse; non il solito quadretto in una bella cornice dorata. E così, quasi senza rendermene conto, ho attraversato il momento milanese che reputo più “caldo” del secolo scorso: lo sbocciare di Fluxus nella galleria di Arturo Schwarz, il dilagare del Nouveau Réalisme nella galleria Apollinaire, la lucida freddezza dell’astrattismo alla galleria Vismara, fino al Cenobio (di via San Carpoforo) dove ho trovato persone che hanno risposto alle mie ingenue curiosità. E che mi hanno fatto conoscere quelli che per me, poco alla volta, sono diventati dei fari illuminanti, come Lucio Fontana e Davide Boriani. Con Davide, dodici anni più di me ma con lo spirito canzonatorio di un ragazzino, è nata una vera amicizia che continua tuttora. E poi Ben Vautier, François Morellet, Emilio Villa, Vincenzo Agnetti, Sol LeWitt, Peter Hutchinson, Orlan e tanti altri.

Com’era la vita di Brera negli Anni Settanta? Era veramente così frizzante e satolla di eventi artistici, personaggi e “azioni” sempre più stimolanti e totalizzanti?

Ogni mostra era una proposta, talvolta una provocazione, ma mai fine a se stessa. Era la tappa finale di lunghe discussioni e di altrettante divagazioni. Con Rina Majoli e Cesare Nova – i proprietari del Cenobio – si incontravano gli artisti, si parlava fino a notte. Ciò che contava era la sperimentazione, andare oltre l’oggetto da appendere al muro per entrare nell’idea e nelle intenzioni dell’artista. Non più un quadro da guardare bensì una partecipazione attiva di colui che, proprio a quell’epoca, aveva preso il nome di “fruitore”. Non disdegnando la vendita ma senza la smania del “mercato”.

Un’opera venduta significava soprattutto apprezzamento e condivisione: il collezionista, come Gianni Malabarba, Paolo Consolandi o Sergio D’Asnasch, non si appropriava soltanto dell’oggetto bensì di tutto ciò che aveva condotto alla sua realizzazione. Ore di piacevoli chiacchierate e illuminanti folgorazioni. Qualsiasi contesto, ogni occasione era uno stimolo che veniva colto al volo.

Bando al sodo, veniamo alle ciance. Qualche aneddoto di vita vissuta?

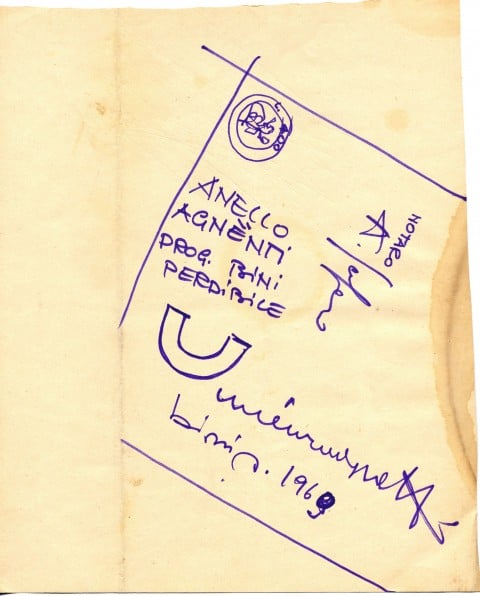

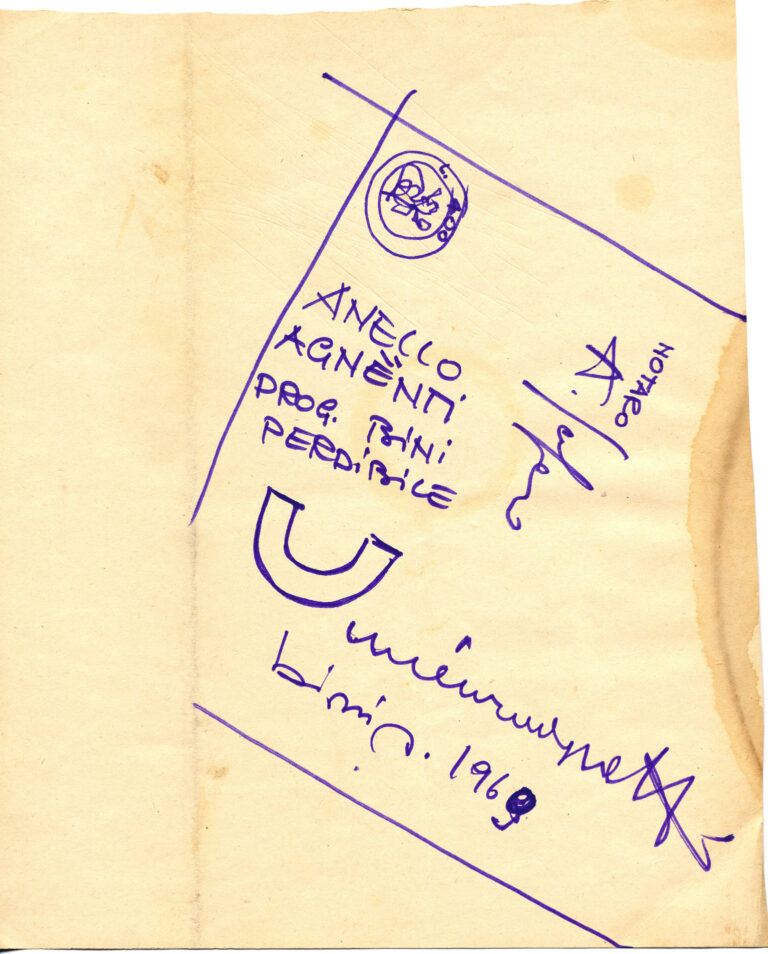

Quanto tempo hai? Potremmo parlarne per ore, anzi, prima o poi ci scrivo un libro. Dall’entusiasmo di Lucio Fontana per un mio breve testo al mancato incontro con Andy Warhol per un improvviso malessere di sua madre… Un esempio a caso: fine ottobre 1969, nella galleria era in corso la prima mostra della Macchina Drogata di Vincenzo Agnetti e come quasi tutte le sere si era seduti al Geni’s bar all’angolo tra via Pontaccio e via Brera per un aperitivo che con salame, formaggi e pane andava a trasformarsi in cena. C’erano Rina e Cesare, come sempre, Alberto Seassaro, che insieme a Ugo La Pietra avevano da poco “ricostruito” lo spazio della galleria, e Stefano Bini, genero di Cesare e designer.

Il vero protagonista era tuttavia Vincenzo che, al suo solito, tra un boccone e l’altro usciva con i suoi laconici quanto acuti commenti. L’argomento della chiacchierata era il design, il rapporto tra forma e funzione, tra estetica e uso, in sostanza tra la cosiddetta arte e la vita quotidiana. Da un oggetto all’altro ci si è trovati a parlare di gioielli e, nello specifico, di anelli. Ed ecco Agnetti che sulla tovaglia di carta traccia un semicerchio e poi un altro e li congiunge a formare un mezzo anello. “Questo è un anello fatto per essere perso!”, afferma. Irrompente e inarrestabile continua con parole che sembrano paradossali: “Arte è negazione… La vera musica sta nei silenzi tra le note… Il libro va dimenticato a memoria…”. Stefano si appropria dell’idea affermando di volerla realizzare e Seassaro certifica il progetto in qualità di “notaro” con tanto di marca da bollo disegnata a pennarello. Ma poi non se ne è fatto nulla. Io però ho ritagliato il pezzo di carta e l’ho conservato. Uno dei tanti episodi che sono rimasti sconosciuti ma che varrebbe la pena di ricordare.

Un’arte impalpabile, l’idea che in fondo può fare a meno della realizzazione. Ma ci saranno stati altri casi in cui gli artisti hanno “prodotto” qualcosa…

Senza dubbio. Anche con strutture piuttosto complesse e realizzazioni che all’epoca erano davvero stranianti. Già nella “vecchia” Galleria Cenobio avevo visto mostre di artisti cinetici. Ambienti con luci in movimento, mi ricordo il Crono (Cromo) Dromo di Gianni Colombo e le superfici magnetiche di Davide Boriani. Poi, grazie alla frequentazione di Gianni e Davide, ho incontrato Julio Le Parc e François Morellet.

Un giorno, sempre tra un piatto di salame e un bicchiere di vino, Boriani e De Vecchi hanno proposto a Rina Majoli un’idea apparentemente folle e goliardica: un concorso di pittura estemporanea, un incontro/scontro assolutamente e inopinabilmente accademico tra il Gruppo T (Boriani, Colombo e De Vecchi) e il Groupe de Recherche d’Art Visuel (Le Parc, Morellet e Stein). Muniti di tele, tavolozze e colori a olio, si sarebbero sfidati in un campo a loro del tutto estraneo: la pittura figurativa, la riproduzione un po’ trompe l’oeil e un po’ anamorfica di tutto lo spazio circostante.

Un gioco? Una performance? Una polemica presa in giro della tradizione come una performance autarchica e tematicamente opposta al mitologico Salon des Refusés?

Da un certo punto di vista sì. Ma era anche l’approfondimento della loro ricerca sullo spazio tridimensionale e sulle sue ovvie conseguenze nell’ambito della pittura, anche da un punto di vista storico. Infatti Peinture en plein air (questo era il titolo della manifestazione) partiva come uno scherzo, una presa in giro, con tanto di manifesto che precisava le “regole del gioco” e che mostrava due braccia incrociate a mo’ di braccio di ferro… una delle due mani era la mia… gli artisti francesi non erano ancora arrivati in Italia… ma dietro il gioco c’era della serietà, dell’impegno: come rappresentare all’interno di uno spazio cubico (non esattamente, era di 3 x 3 di base x 2 metri di altezza) l’assenza di angoli dello spazio reale?

Nel cortile della Galleria è stata costruita una gabbia e per quasi una settimana Johnny Ricci e Rocco Palinuro hanno scattato 42 fotografie che poi, opportunamente basculate e adattate alle dimensioni di un metro per un metro ciascuna, sono state montate in un’altra gabbia al primo piano della galleria. Nella gabbia nel cortile sono poi entrati i sei “pittori” che per tre giorni si sono cimentati nel dipingere 42 tele (sempre di un metro per un metro) il quadrato di spazio che era stato loro assegnato a caso. Ma non basta: ognuno aveva a disposizione una sola coppia di colori (complementari) a olio e, allo scadere di ogni ora, si scambiavano le tele… insomma una vera baraonda contenuta dalla serietà di uno scherzo fatto ad arte. Pause per il pranzo, visite di artisti, critici e collezionisti (ho le foto con Emilio Villa e Paolo Consolandi) e una damigiana di vino per incoraggiare le strenue fatiche dei pittori.

Tre giorni di divertimento puro, di confronto, di dialogo sui massimi sistemi dell’arte e sulle minime inezie del gioco anche se poi mi sono accorto che nel marasma della concitazione e della folla mi è stata rubata la macchina fotografica, la mia preziosa e amata Nikon…

Appassionante gioco artistico… E alla fine cosa è successo?

Ancora con i 42 quadri freschi si è spostata in galleria la gabbia e al suo interno si sono montati i quadri. Non si può certo affermare che si tratti di un capolavoro. E nemmeno di un vacuo pretesto per una rimpatriata tra amici. Credo che quest’opera, con tutte le sue premesse, la sua dettagliata storia e l’assoluta personalità dei suoi protagonisti potrebbe ben figurare in un museo. Non te l’ho ancora detto, ma si era nel maggio del 1971 e avvenimenti così non ne succedevano tutti i giorni…

Invece in quel decennio mi è capitato di questo e di più. Potrei raccontarti della generosità di Ben Vautier e della meticolosa pignoleria di Sol LeWitt, della nobile modestia di Fabio Mauri e del manifesto egocentrismo un poco arrogante di Bernar Venet, dell’aristocratica disponibilità di Giuseppe Panza di Biumo e della faconda irruenza di Guglielmo Achille Cavellini, dell’imbalsamata professionalità di Denise René e dell’astuzia levantina di Ileana Sonnabend… ma sarà per un’altra volta.

Cosa rimane oggi di quel periodo? Le opere di quegli artisti che valore possono avere nella storia dell’arte italiana?

Ecco, è proprio questo. Ci sono state le mostre e i cataloghi cui sono seguite le celebrazioni. Ma il fervore di quei momenti, gli istanti creativi che si succedevano a valanga sono irripetibili. Mi sembra che oggi si sia perso quello spirito. Il bicchiere di vino bianco si è evoluto nello champagne dei vernissage. La fame di ricerca è diventata un superficiale appetito di fama. A mio parere, se quegli episodi sono stati davvero storia oggi si vive soltanto di cronaca. E neanche tanto originale. Potrei raccontarti di oggetti e progetti che tuttora sarebbero ancora ben più che attuali e migliori di tanti altri che vengono tanto esaltati dai social network o dalle fiere d’arte…

Carlo Spinelli

1 / 10

1 / 10

2 / 10

2 / 10

3 / 10

3 / 10

4 / 10

4 / 10

5 / 10

5 / 10

6 / 10

6 / 10

7 / 10

7 / 10

8 / 10

8 / 10

9 / 10

9 / 10

10 / 10

10 / 10

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati