Inpratica. L’esperienza culturale di Milano (IV)

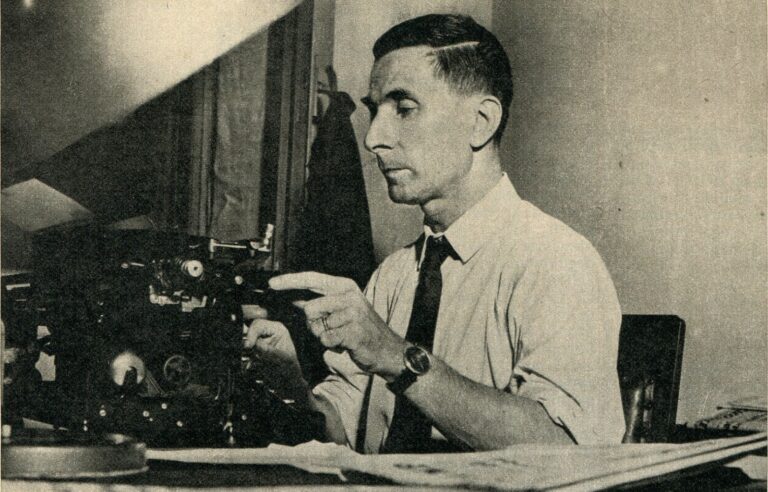

Tre sono gli autori che riescono a ritrarre e rappresentare in maniera adeguata l’inquietudine sottile degli Anni Sessanta. Per comprende il “lato oscuro” del boom bisogna leggere Luciano Bianciardi, Dino Buzzati e Giorgio Scerbanenco.

La vita agra (1962) di Luciano Bianciardi (trasposto sullo schermo due anni dopo da Carlo Lizzani), esempio esplosivo di autofiction, riesce a fondere perfettamente e in maniera inedita dimensione individuale e collettiva, l’indagine dello spazio interno con l’esplorazione dello spazio urbano in cui l’io narrante provinciale si trasferisce per far fortuna, precario intellettuale ante litteram: “E a guardare bene questo trasloco in periferia, nonché allontanarci ci avvicinava alla città. Finché fossimo rimasti nell’isola attorno alla Braida del Guercio, della città noi avremmo visto soltanto una fettina esigua, atipica, anzi falsa; avremmo visto, daccapo, pittori capelluti, ragazze dai piedi sporchi, fotografi affamati, ma non la città. Non si capisce Parigi standosene barbicato a Montmartre, né Londra abitando a Chelsea. Così non si capisce questa città ruotando attorno alla cittadella guercia, dove il capocellula fa il parrucchiere per cani, e i compagni sono spaiati e balordi. […] No, per intendere la città, per cogliere al disotto della sua tesa tetraggine il vecchio cuore di cui molti favoleggiavano, occorreva – adesso lo capivo – fare la vita grigia dei suoi grigi abitatori, essere come loro, soffrire come loro”.

Dino Buzzati

Così, Un amore (1963) di Dino Buzzati identifica la metropoli con la giovane prostituta di cui si innamora il protagonista, Antonio Dorigo, e che diventa il simbolo della fine di un mondo e dell’inizio di un’epoca nuova (in maniera non dissimile dalla riflessione su Parigi che Jean-Luc Godard porta avanti in Questa è la mia vita, 1962, e Due o tre cose che so di lei, 1967): “Esisteva in corso Garibaldi, a Milano, un gruppo di vecchissime case addossate le une alle altre in un groviglio di muri, di balconi, di tetti, di comignoli. Dove lo spirito della città antica, non quella dei signori ma quella dei poveri, sopravviveva con una singolare potenza. Pezzo a pezzo, la vecchia Milano era stata distrutta. Risparmiati soltanto i solenni palazzi, simili, in fondo, ai palazzi di tutte le altre città di ogni paese: esprimendo, non importa in che stile, gli orgogli e le vanità della medesima specie umana. Mentre è proprio nelle abitazioni dei poveri diavoli che viene fuori l’animo genuino del popolo. Ma i bestiali non capiscono queste cose e con il peso dei miliardi spianano i sozzi e polverosi quartieri dei millenni a scopo di lucro”.

Ma è con le opere di Giorgio Scerbanenco, in particolare la serie romanzesca di Duca Lamberti (Venere privata, 1966; Traditori di tutti, 1966; I ragazzi del massacro, 1968; I milanesi ammazzano al sabato, 1969) e con i racconti di Milano Calibro 9 (1969), che viene illuminata narrativamente tutta l’oscurità del moderno che innerva la città, l’identità sotterranea sepolta dalle trasformazioni sociali ed economiche e le mutazioni buie che queste stesse trasformazioni hanno implicato. La narrazione di Scerbanenco costituirà, come si è detto, la base e il punto di partenza non solo per Di Leo e gli altri autori di poliziotteschi, ma anche e soprattutto per le nuove generazioni di scrittori che a partire dalla fine del secolo torneranno a confrontarsi con la rappresentazione culturale di Milano, arricchendola di nuove dimensioni.

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati