Chris Burden, quel proiettile nel cuore dell’arte. Riflessioni post Biennale

Mentre inaugurava la Biennale di Okwui Enwezor, si spegneva uno dei più grandi artisti contemporanei. Ricordando Chris Burden e l’incipit della sua carriera, un’immagine potente ritorna. Uno sparo nel braccio, quarant’anni fa. Un appuntamento con la vita, passando di fianco alla morte. E di morte è piena, tutt'oggi, l’arte: tra macerie, paura, inquietudine, disperazione. Ma cosa imparare, ancora, da quel colpo di fucile?

RENDEZ-VOUS CON LA VITA. SFIORANDO LA MORTE

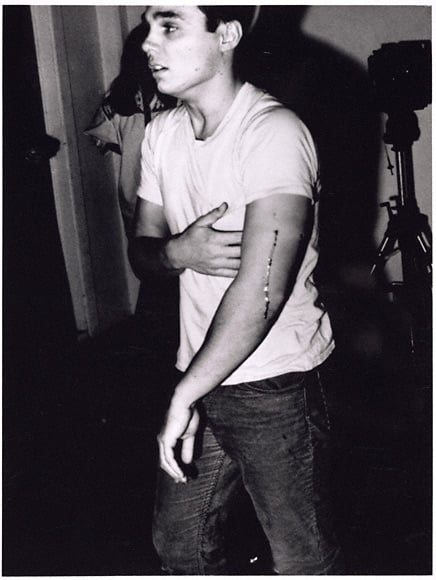

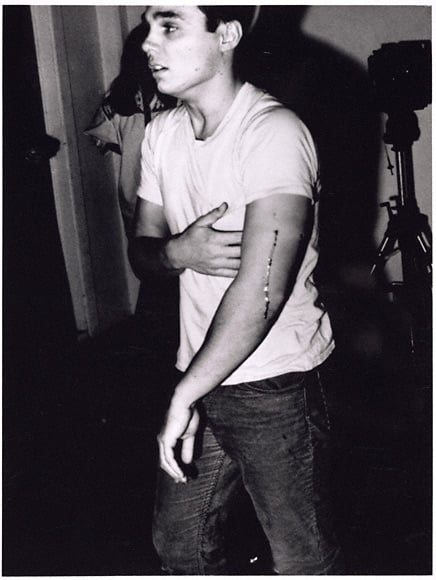

È il 19 novembre del 1971. Ore 19.45. In una stanza della galleria F-Space di Santa Ana, California, un uomo è immobile, spalle al muro. Di fronte a lui un amico, zitto. Vittima l’uno, carnefice l’altro, per pochi minuti appena: il gioco di ruolo al cardiopalmo non risparmia terrore e tensione, iniettando nei due protagonisti una straordinaria dose di coraggio. L’uomo dinanzi alla parete dirige l’azione, mantenendo una flemma epica. “Sei pronto Bruce?”. Pronto. Ed ecco che il fucile calibro 22 si posiziona, rallentando il tempo e contraendo lo spazio, vertiginosamente. Tra i due una coltre di non senso, o forse di eccessiva lucidità. Volontà, travestita d’incoscienza.

Bruce Dunlap spara. Mira e non sbaglia. La morte in una frazione di secondi, poi la vita, feroce come una buco nel braccio. Chris Burden, giovane artista statunitense, ha solo 25 anni. E tutta la voglia di restituire, come uno schiaffo in faccia al sistema e ai cliché, il fuoco che agitava in quegli anni la società europea e americana.

Poche performance avrebbero scosso il sistema dell’arte e orientato la linea della ricerca contemporanea, quanto Shoot. Un capitolo a sé, uno strappo decisivo, una sfida lanciata nei confronti di un’epoca, di un milieu culturale, della stessa idea dell’arte e delle sue possibilità. Inseguendo l’esperienza del limite, una volta per tutte. Spettacolare? Nemmeno un po’. Shoot fu una prova fulminea, secca, messa in scena quasi sottovoce, unendo concentrazione intellettuale, pulsione di morte e volontà di potenza. Tutta la fragilità e la disperazione dell’essere profeta e pioniere, così come lo erano stati Marinetti, Duchamp, Picasso, Pollock. Intorno la Guerra del Vietnam, le contestazioni giovanili, la lotte pacifiste, la società dei media e dei consumi, la psichedelia e la controcultura.

Chris Burden, destinato a diventare uno fra i più grandi artisti del XX secolo, iniziava così la sua carriera da esploratore concettuale. La morte sarebbe giunta molto tempo dopo: il 10 maggio del 2015 Burden si è spento, a 69 anni, nella sua casa di Topanga, in California. In quarant’anni di lavoro una sfilza di progetti, video, azioni, installazioni, pietre miliari della storia dell’arte contemporanea.

E nell’immaginario di tutti, incancellabile come una metafora, una profezia, una coltellata nel cuore del secolo, resta quel proiettile sparato a pochi metri di distanza. Che non raggiunse il cuore, per un soffio. Lo accusarono di voler fare spettacolo, parlarono di violenza, di perversione, di un’arte nichilista, sensazionalista, mortifera e brutale. E invece no. “Penso che molta gente abbia mal compreso […] Era per me un’esperienza mentale (vedere come reagivo mentalmente): era sapere che alle sette e mezza sarei andato a fare un’azione in cui qualcuno mi avrebbe sparato addosso. Era come poter organizzare il destino o qualche cosa del genere, in una maniera controllata”.

Chris Burden, Shoot, 1971

LA SFIDA, IL CASO, LA VOLONTÀ

Nelle parole di Burden non c’è solo il senso di una prova radicale. C’è anche, a decenni di distanza, un colpo in canna da giocarsi nel limbo della “fine infinita”: la stessa che ha sedotto la postmodernità e che ha incontrato, nel nuovo millennio, il giogo di una crisi colossale. Con quest’idea della caduta penultima che incombe, come un leitmotiv qui sfrontato, lì sotterraneo: dall’incubo dell’Aids al crollo delle Torri Gemelle, dal crack economico alla minaccia dell’Isis, dal nichilismo punk alle mille rivoluzioni fallite, inghiottite dal ventre molle di un capitalismo stanco, avvitato su se stesso e privo di visione. E intanto l’avvento della fine non è mai un punto d’arrivo, ma una condizione. Come rispondere? Con quale attitudine o gesto?

Chris Burden, Trans-fixed, 1974

Chris Burden ci provò mezzo secolo fa. Diede un volto alla morte, guardando negli occhi l’inguardabile. La sfidò, la evocò, la rese possibile, oltre l’istinto di autoconservazione. Ma nella testa non aveva la fine, bensì l’inizio. Iniziava lo scandalo, il braccio di ferro con la rassegnazione, la partita con la storia; iniziava la danza del caso lungo i sentieri del desiderio e della ragione. E spuntava anche l’altra ossessione del ‘900, nel rapporto tra il calcolo ed il caso: dall’action painting alla musica aleatoria, passando per la stessa body art, la determinazione a intercettare i segnali del destino e dell’inconscio, per farne poi materia di una scrittura rigorosa, non finiva di tornare.

Burden non voleva celebrare la morte. Si trattava, piuttosto, di impossessarsi della vita. Passando dal bordo del precipizio. Decidere, controllare, resistere, deviare quel proiettile senza scansarlo. Il punto non era rischiare di morire, ma gestire la paura, pianificare la possibilità della propria fine e rimanere vivo. Per pura intenzione. E così, nel mentre, dare un calcio alle convenzioni, alle perversioni, ai vezzi e i timori di una società dormiente, violenta, confusa. Scuotendo anche l’arte, tenuta a consegnare alla storia un nuovo segno eloquente. Fuori maniera e fuori misura.

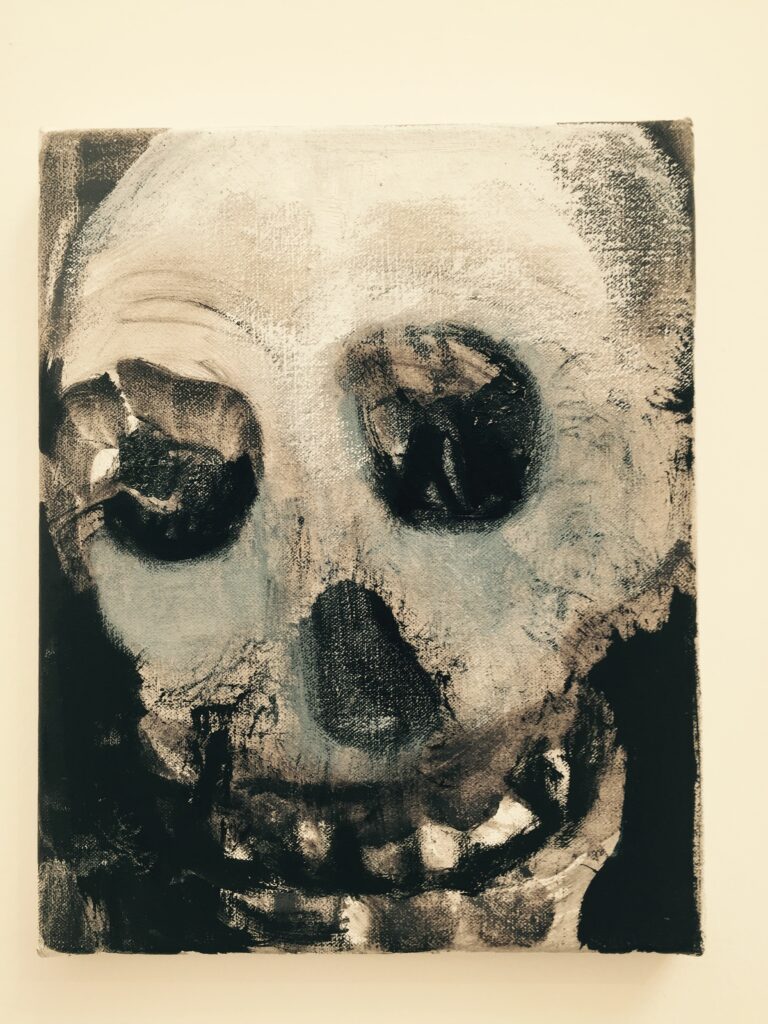

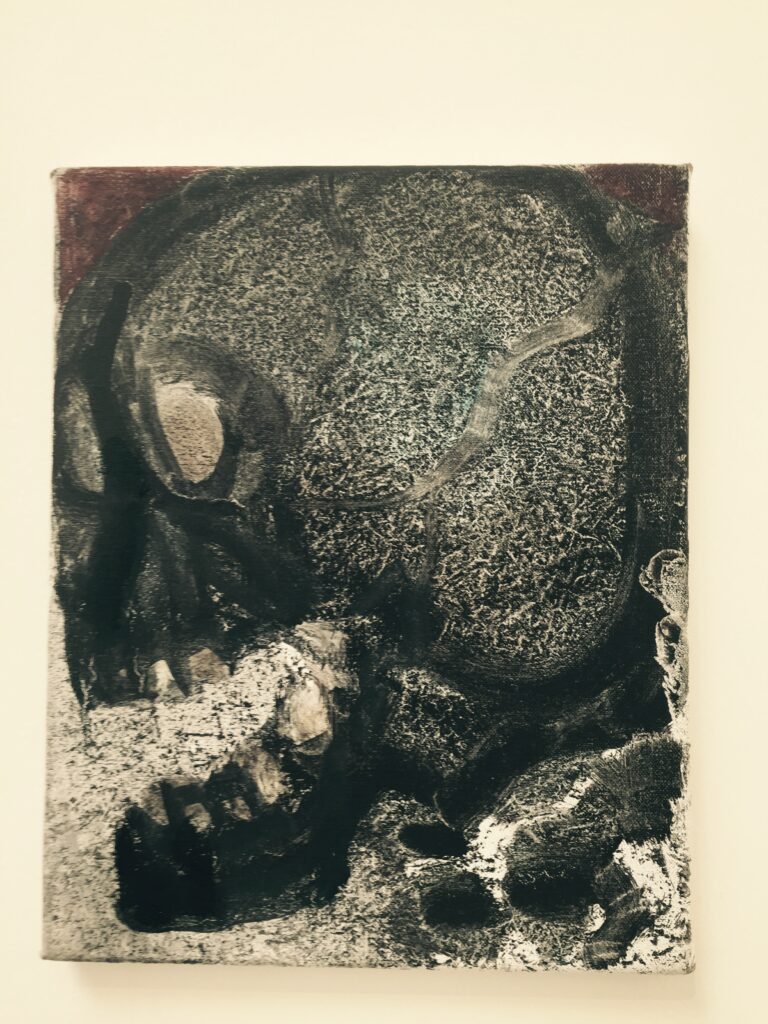

Marlene Dumas, Skulls, 2013-15

LA BIENNALE DI ENWEZOR. IL SENSO DELLA FINE, DA FABIO MAURI A MARX

Quarant’anni dopo Shoot, mentre Chris Burden perdeva la sua battaglia contro il cancro, l’esercito dell’arte salutava la 56° Biennale di Venezia, diretta da Okwui Enwezor. Tra immagini di durezza, di storia e memoria, di naufragi e di timori, ancora il senso di una fine incombente. Caotica, oppressiva e dispersiva la lunga promenade dell’Arsenale, con molti lavori irrilevanti, ma non priva di momenti d’emozione; più arioso l’allestimento ai Giardini, con tanto di ouverture affidata a un artista morto. Non un caso. Il Muro del Pianto di Fabio Mauri, il riferimento al nazismo e la sequela di opere a parete che riscrivono le parole Fine/The End, sono la chiave di lettura di una mostra che comincia là dove inizia la disperazione e che guarda volentieri all’indietro. Non rinunciando a scovare, nella passione storica, vitalismi poetici, letterari, rivoluzionari.

Adel Abdessemed, Nympheas, 2015 – 56° Biennale di Venezia – Arsenale

E sono, procedendo random, i teschi di Marlene Dumas, il cannone austero di Pino Pascali, le strepitose macerie iridescenti di Katharina Grosse, i coltelli-ninfee di Abdel Abdessemed, illuminati dai totem verbali di Bruce Naumann (“morte”, “odio”, “piacere” “guerra”, “paura”), i grappoli di motoseghe di Monica Bonvicini, squagliati dal fuoco, il crudele arsenale nero-pece di Mel Edwards, il placido cimitero di campane allestito da Boltanksi e poi il suo orrorifico L’homme qui tusse, il tenebroso video-preludio di Chris Marker, tra Eliot e la Grande Guerra, le angosce distopiche di Tetsuya Ishida. Fino all’ossessivo ritornello di Adrian Piper, “Everything will be taken away”. Ogni cosa sarà portata via. E il futuro, evocato nel titolo della Biennale – All the World’s Futures – si incastra così tra l’apocalisse e una genesi nuova.

Katharina Grosse, Untitled Trumpet, 2015 – 56° Biennale di Venezia, Arsenale

Enwezor, con una mostra non perfetta ma intelligente, inquieta, a tratti travolgente, riattualizza il conflitto tra l’esistenza e la sua debacle, tra la lotta e la fuga, la germinazione e la polvere. Il Capitale di Marx? Un caposaldo del pensiero moderno, da rileggere su un palco – spazio poco utile alla dinamica espositiva, ma fortemente simbolico – nel mezzo di una crisi che il filosofo tedesco aveva preconizzato, nel solco di insanabili contraddizioni. E non pesa, questa parentesi marxista, sullo scheletro di una Biennale che non è e non vuole essere politica, non in senso banalmente citazionsta, ideologico o partigiano. Anche Das Kapital, in questa orchestrazione estetica, altro non è che un altro tassello di una grande tessitura tragica.

Monica Bonvicini, Latent Combustion, 2015

CODICE ITALIA, PADIGLIONE E MAUSOLEO

Non può essere un caso, in definitiva, se tanti – fra artisti e curatori – stanno oggi riflettendo su tematiche simili. Una fuga nel passato, nel malinconico, laddove il presente appare afasico e sconfitto? Troppo facile. Il riferimento alla storia, con questa idea di morte che serpeggia, è qualcosa di più che una banale catatonia; è forse un riannodare i fili, nel bisogno di riprendere la trama; è la volontà di immergersi tra ferite non chiuse e illuminazioni mancate. Nei casi migliori, almeno.

Così doveva essere per il padiglione nazionale di Vincenzo Trione. Il suo Codice Italia, agganciandosi alle rovine di Benjamin e all’Atlante di Warburg, doveva restituirci qualcosa di noi e insieme indicarci la via per una rielaborazione audace del passato. Obiettivo mancato. Con un allestimento cupo – che ha mummificato e compresso le opere in uno spazio a metà tra un mausoleo, una cattedrale e un obitorio – il senso di morte, fortissimo, si è consumato in se stesso, banalizzandosi fino al congelamento ultimo.

Aldo Tambellini

I quindici micro-ambienti, che hanno ucciso qualunque possibilità di narrazione viva, di costruzione drammaturgica e di veicolazione emotiva, erano loculi chiamati ad accogliere – in molti casi – opere deboli, retoriche, datate. Senza coraggio. E là dove un po’ di bellezza riusciva a liberarsi (come per la splendida installazione di Aldo Tambellini, l’informe scultura di Alis/Filliol, gli evocativi ritratti di Paolo Gioli o la stanza del ricordo di Marzia Migliora), la regia generale giocava a sfavore, comprimendo e incasellando. Una mostra in cui nessun urlo o risata ha interrotto il requiem; priva di ironia o provocazione, di sorprese e di rotture. Ma anche di inquietudine. La morte senza la follia. E dunque senza vita. Così che l’importante tema della memoria – recuperato da un progetto indubbiamente colto – ha finito col depotenziarsi: non più scintilla, ma gelido epitaffio.

Pino Pascali, Cannone Semovente (Gun), 1965. Photo by Alessandra Chemollo, courtesy of la Biennale di Venezia

L’ECO DI UN PROIETTILE, QUARANT’ANNI DOPO

Che l’immagine della morte continui a dominare questa soglia traumatica tra due millenni, è un fatto. Quello che manca, sovente, è il trambusto della deflagrazione. Il colpo a distanza ravvicinata, lo sguardo che osa. “Gli occhi umani non sopportano né il sole, né il coito, né il cadavere, né l’oscurità”, scriveva un altro grande visionario del ‘900, Georges Bataille. Tutte metafore possibili di una spinta intellettuale che si dia come autentica, fiera. Si tratta dunque di una sfida, di uno sporgersi in là, controllando la paura, orientandola, usandola. Beccarsi il proiettile, ma salvare il cuore.

La retorica della morte (così come quella della vita) è altra cosa. È illustrazione che non rischia, è ripetizione indifferente o riproposizione stanca, è l’estetica delle buone maniere e dell’abitudine cattiva. In un tempo capace di documentare e digerire persino l’orrore, così come si confeziona e si consuma un videoclip commerciale.

Restituire dunque vita alla morte, oltre i mausolei dell’arte e i format mediatici; ricordando quel proiettile sparato nel corpo dell’arte, quarant’anni fa: uno scandalo silenzioso, da cui forse ripartire. Imparando daccapo a morire.

Helga Marsala

1 / 15

1 / 15

2 / 15

2 / 15

3 / 15

3 / 15

4 / 15

4 / 15

5 / 15

5 / 15

6 / 15

6 / 15

7 / 15

7 / 15

8 / 15

8 / 15

9 / 15

9 / 15

10 / 15

10 / 15

11 / 15

11 / 15

12 / 15

12 / 15

13 / 15

13 / 15

14 / 15

14 / 15

15 / 15

15 / 15

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati