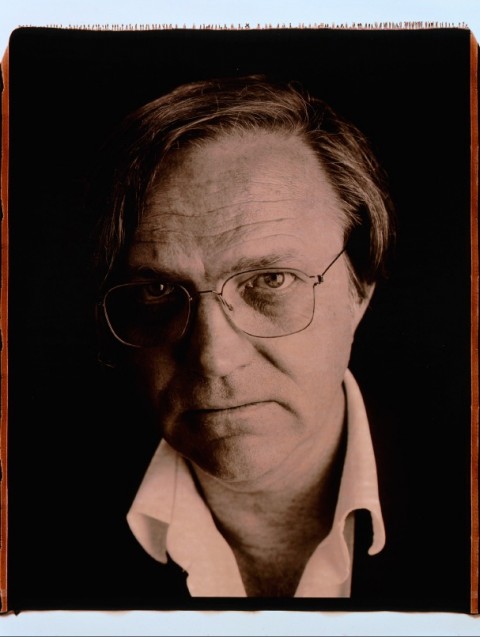

Il comico e il demagogo. La critica d’arte secondo Robert Storr

Un critico posato e riflessivo, riservato e dall’aplomb britannico. Ve lo immaginate così Robert Storr, direttore della Biennale di Venezia nel 2007 e dean della Yale School of Art? Ecco, state sbagliando, e non di poco. Leggete qui cosa ha da dire su Jerry Saltz, su Rosalind Krauss. E su Okwui Enwezor…

Il 26 maggio inaugura presso l’American Academy in Rome una mostra curata da lei insieme a Peter Benson Miller e Lyle Ashton Harris, intitolata Nero su Bianco. Com’è stato tornare in Italia?

Ho fatto avanti e indietro dall’Italia per molto tempo. Ho cominciato nel 1967 quando vivevo in Francia, ma venivo a Roma per Natale a trovare mia sorella e fui obbligato dall’Ambasciata Americana ad arruolarmi all’apice della Guerra in Vietnam. Mi ricordo molto bene che durante quel soggiorno partecipai al concerto di Karlheinz Stockhausen all’Accademia di Santa Cecilia e che ci fu una protesta da parte degli studenti conservatori. Successivamente, dal 2003 al 2007 sono stato direttore della Biennale di Arti Visive di Venezia. Ho vissuto sei mesi molto poco sereni alla Serenissima, con mia moglie e le mie figlie, viaggiando tantissimo per l’Italia per incontrare artisti, vedere mostre e musei. Mi sento veramente a casa qui, soprattutto a Venezia.

Come il concept della mostra interagisce con la scena e la dimensione culturale italiana?

Non si può fare a meno di sentire la presenza dell’Africa e della diaspora africana in Italia, dagli immigrati di oggi al soldato nero di Paisà di Roberto Rossellini fino agli artisti espatriati e ai musicisti che hanno conquistato un posto per se stessi nel secondo dopoguerra, ritornando ad Annibale. L’Italia, da un lato, è sul bacino del Mediterraneo; dall’altro c’è l’Africa, e la sabbia del Sahara continua a soffiare attraverso di esso, così come i profughi con le loro barche.

Consideriamo innanzitutto l’evoluzione dell’arte negli ultimi cinquant’anni e del sistema istituzionale che la supporta. Secondo lei, qual è oggi il ruolo del curatore e come si caratterizza la sua attività?

Per una serie di ragioni, molte delle quali hanno a che fare con la vanità e con l’avidità di chi costruisce la scena, “i praticanti del jet-set” del mio mestiere, il ruolo del curatore è stato grossolanamente gonfiato e distorto in questo processo. Un buon curatore è come un buon editor letterario o come un critico, e non come un regista di film d’autore. La sua preoccupazione dovrebbe essere trattare con attenzione e senza pregiudizi ideologici o culturali la selezione delle opere, vedendo le quali il pubblico trarrebbe beneficio e opportunità di pensiero. Non da ultimo, il curatore deve valutare l’importanza dell’esperienza per se stesso, senza interferenze commerciali o di altro tipo a far pendere l’ago della bilancia.

A suo modo di vedere, nella produzione artistica più recente possiamo ancora individuare gli esiti delle innovazioni introdotte mediante il modernismo?

Certamente, ma solo nei migliori, nei lavori più stimolanti e carichi di pensiero. Il Postmodernismo è stato meglio compreso come un sintomo della “crisi di mezz’età” del Modernismo, o come un mito propagato da chi sa pensare alla storia come un susseguirsi di brevi scoppi, piuttosto che in termini di “longue durée”, come Ferdinand Braudel insegna. Nessuna nazione europea ha fornito esempi più vividi, stratificati e durevoli delle affermazioni di Braudel sull’Italia e una delle tracce di questo processo è stata la “marmorizzazione” dell’influenza africana sulla cultura italiana.

Se così è, quali sono i principali artisti che, raccogliendo questa eredità, potremmo indicare come nuovi modernisti?

Ci sono moltissimi nomi e provengono da tutto il mondo. La Biennale è il luogo dove puoi incontrarli ad alta concentrazione. Dal mio punto di vista, David Hammons è una figura chiave in questo senso, come lo sono state Bruce Nauman, Joseph Beuys e Marcel Broodthaers, i quali – avendo a che fare con la natura dialettica del Modernismo – sono stati in molti aspetti artisti antitetici. Anche Felix Gonzalez-Torres, che è morto troppo giovane. Quindi, per i Paesi sudamericani Helio Oiticica, Lygia Clark e Gertrude Goldschmidt. Naturalmente ci sono Gerhard Richter e Sigmar Polke. Tra i più giovani, un’artista come Mickalene Tomhas, laureatasi alla Yale School of Art, dove sono direttore, merita considerazione, così come molti altri.

Quali sono secondo lei i principali elementi ereditati dal paradigma teorico di Greenberg che hanno avuto maggiori ricadute sulla teoria e la critica delle arti contemporanee?

Clement Greenberg si è sbagliato su tante cose. La sua prospettiva era così stretta, anche nell’ambito della propria, genuina esperienza, che ha sostenuto la “pura” astrazione pur non avendo nulla di importante da dire su Mondrian e ancora meno su Reinhardt, un artista newyorchese della sua stessa generazione – perciò non vedo perché far rivivere le sue teorie in questo frangente. È stato un abile polemista, senz’altro, ma anche uno sciovinista culturale ed essenzialmente un conservatore, per non dire un corrotto. Perciò preferisco cominciare da altrove, e soprattutto da un’arte che esiste a prescindere dalle prescrizioni e dalle proscrizioni sull’arte. Gli incontri di prima mano con opere uniche sono sempre più significativi di quanto sia stato detto sull’arte in generale: sono una infinita risorsa rinnovabile.

Il panorama critico statunitense è ricchissimo. Visto dall’Italia, si potrebbero isolare tre approcci: quello più esplicitamente “giornalistico”, che vede in Jerry Saltz uno dei rappresentanti più noti e in Artforum la rivista più influente; quello legato alla tradizione della filosofia analitica, con gli studi “eretici” di Arthur Danto; e quello “militante” e al tempo stesso “accademico” riunito intorno alla rivista October (Krauss, Foster, Buchloh, Joselit…). Le sembra una sintesi accettabile? In questo quadro, lei ha sempre operato in maniera molto libera, non legandosi a specifiche “scuole”. È una scelta?

Jerry Saltz è un cattivo comico e un critico ancora peggiore, che ha svilito la conversazione sull’arte molto più del previsto, perché possiede un innegabile “colpo di mano” per attingere ai sentimenti anti-artistici dei cosiddetti art lovers. Danto era un uomo affascinante e un distinto filosofo, ma è stato un critico dilettantesco che ha costruito la sua reputazione evocando con proposizioni insostenibili la fine dell’arte con il Brillo Box di Andy Warhol. No, l’arte non è finita. Krauss, Foster, Buchloch and Co. sono intelligenti, industriosi e scolastici – forse il termine più preciso potrebbe essere “imprenditori della cultura accademica” – i quali hanno conquistato il mercato delle scuole del pensiero a metà del XX secolo. Ma come il mentore di Rosalind Krauss, Greenberg, sono fondamentalmente dei conservatori che lottano attraverso azioni di contenimento per preservare il predominio di pochissime tendenze all’interno dell’avanguardia euro-americana. Krauss, che a sua volta è mentore di Buchloch e Foster, è di gran lunga la più interessante del gruppo, ma è improbabile che questi abbiano una tarda epifania che li convinca che la Terra non è piatta ma una sfera e che il Modernismo è veramente internazionale e cosmospolita, piuttosto che transatlantico e appena a Nord dell’Equatore… così la loro giornata è fatta.

Nel 2007 ha diretto – primo americano nella storia – la Biennale di Venezia. Qual è il suo parere sull’impostazione teorica proposta da Enwezor per l’edizione di quest’anno?

Enwezor è un demagogo che rigira le sue “teorie” a seconda delle occasioni istituzionali e delle ambizioni. Non sono interessato a ciò che dice su qualsiasi argomento perché ho avuto un sacco di esperienze di prima mano con il suo bullismo di convenienza e il suo atteggiamento di auto-promozione per sapere che non significa nulla. Ciò che mi sorprende è che gli sia stato dato l’incarico come amministratore di una mostra che aveva precedentemente denigrato come un giocattolo per oligarchi e per il mercato dell’arte. Eppure per ragioni che solo lui può spiegare, le sue idee “radicali” sembrano essersi evolute. Quest’anno ripete una finta devozione a Marx, ma in termini pratici Enwezor pensa come un corporate raider. Ciò che mi dispiace è che abbia avuto così tanto successo da diventare il “go-to curator” per un’arte estabilished che rimane essenzialmente impreparata sul Terzo Mondo. Soprattutto quando ci sono altri curatori provenienti dall’Africa e la diaspora africana che sono stati messi da parte, come Olu Oguibe [direttore dell’African Studies Institute della University of Connecticut, N.d.R.] e Bisi Silva [fondatrice e direttrice del CCA – Centre for Contemporary Art di Lagos, N.d.R.] ad esempio, che sono più interessanti e hanno maggiori principi.

Da dieci anni è dean della Yale School of Art. Qual è lo scenario che osserva da quel punto di vista? Intravede dei movimenti, delle correnti, delle tematiche che stanno emergendo con forza?

Abbiamo un ambiente multietnico e multiculturale. Questo conferma la mia sensazione che l’arte non si sviluppa mai in una singola direzione, ma in molte e allo stesso tempo. Non c’è una tendenza dominante o nulla che duri a lungo, nessuna tradizione, nessun mainstream. Piuttosto, l’arte è come il delta del Nilo o del Mississippi, con migliaia di intrecci, canali e innumerevoli correnti trasversali, tutti potenzialmente se non addirittura fertili.

Davide Dal Sasso e Marco Enrico Giacomelli

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #25

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati