Di segni, numeri e pittura. Intervista con Giorgio Griffa

Il 28 maggio inaugura a Ginevra la retrospettiva che il CAC diretto da Andrea Bellini dedica a Giorgio Griffa, pittore torinese classe 1934. Una mostra che poi andrà alla Kunsthalle di Bergen, alla Fondazione Giuliani di Roma e al Museo Serralves di Porto. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare di lui, della sua pittura e della sua città.

Mi piace la tua scrivania, così zeppa di libri. In primo piano vedo gli scritti di Matisse…

Per me è un punto di riferimento fondamentale. Anche se poi lui cercava la purezza, mentre io cerco la contaminazione. Lui magari stava su un lavoro per dei mesi, poi lo lasciava lì, poi ci tornava… Io, quando l’evento è finito, non posso tornarci su: se non funziona, devo buttarlo.

Alle tue spalle c’è invece una foto che ritrae Piero Manzoni e Lucio Fontana insieme.

L’ho presa a una mostra che hanno fatto recentemente al Museo del Novecento di Milano [Yves Klein Lucio Fontana. Milano Parigi 1957-1962, N.d.R.]. La foto è straordinaria, loro sono perfetti.

La perfezione sta anche nel fatto che Fontana ha la cravatta e Manzoni il papillon.

È vero, rende l’idea!

Senti, ma lavori a terra?

Lavoro a terra.

Ma è faticosissimo!

Eh sì! Però devo dire che mi aiuta: così non devo fare ginnastica. Sono cinquant’anni che lavoro a terra e ho conservato una certa elasticità nei movimenti.

La posizione in cui si lavora è fondamentale.

Per me è necessario, perché uso un colore abbastanza liquido. Lavorando sull’intelligenza della materia, per me è importante dar spazio agli infiniti modi in cui il colore e la tela si integrano.

Usi altri accorgimenti per non far colare il colore?

Sotto la tela metto la carta da spolvero, che assorbe il sovrappiù.

Che tela usi?

Quella che usano i restauratori per rintelare i quadri antichi.

È juta?

Una volta erano di juta, adesso sono di lino, perché non esiste più la canapa. Le mie opere degli Anni Settanta sono su canapa. Questa tela è leggera, lascia passare molto colore. La usano anche per fare i formaggi.

Tornando all’orizzontalità, non può non venire in mente Pollock.

Pollock simboleggia il passaggio che è avvenuto a metà del secolo scorso: dall’artista che domina la materia bruta all’artista che mette la propria intelligenza al servizio dell’intelligenza della materia.

In questo modo l’artista diventa un ausilio all’intelligenza della materia e il contenuto passa in secondo piano?

Direi addirittura che, con questo passaggio storico, la questione su forma e contenuto diventa difficile da percepire. È come la questione di pensiero e azione: io non so più cosa è pensato dal mio cervello e cosa è pensato dalla mano e cosa è pensato dal colore e via di seguito.

E così si supera Descartes…

Non è più un atteggiamento illuminista, diciamo così.

Veniamo alla mostra che stai per inaugurare al CAC di Ginevra. Andrea Bellini, che lo dirige, sta facendo tra l’altro un lavoro molto interessante proprio su Torino, dove ha lavorato diversi anni – prima ad Artissima e poi al Castello di Rivoli. Sta facendo riemergere una certa città passata in secondo piano, prima con la personale di Gianni Piacentino, ora con la tua, e ancora prima con la mostra di Piero Gilardi al Castello. Perché all’inizio c’è questo gruppo straordinario di artisti che gravita intorno a quell’attrattore che è Gian Enzo Sperone, poi però interviene una frattura fra gli artisti che Germano Celant riunisce intorno all’Arte Povera e gli altri. Alcuni di voi, insomma, restano come sospesi…

… per non dire messi da parte!

Perché è successo? Tu sei nel Manifesto di Boetti, in quel momento sei tutt’altro che un outsider.

Quello era un momento straordinario per la città, sia sotto l’aspetto della cultura (sono gli anni dell’Unione Culturale, del teatro di ricerca, del cinema, c’è la Cantina dove si suona il jazz che sta cambiando la storia del jazz stesso, c’è Einaudi…) che dal punto di vista sociale. In dieci anni Torino cambia, con tutte le contraddizioni e la bellezza che si porta dietro un cambiamento così radicale e repentino.

Tutto inizia nella seconda metà degli Anni Cinquanta.

Sì, sono gli anni della prima grande immigrazione dal Sud. Sono gli anni in cui si vedono i cartelli “Non si affitta ai meridionali”. Negli Anni Sessanta l’integrazione è già avvenuta. In un decennio è capitato un fenomeno straordinario.

E la politica quanto contava in tutto questo?

Quello che più ha contato è stata la creatività della gente, la sua necessità di sopravvivere. La politica fortunatamente non l’ha soffocata. Direi che la politica ha contato perché non ha subito inquadrato il fenomeno in uno schema, non l’ha istituzionalizzato. Non se n’è accorta.

Sono cominciati i matrimoni misti, le questioni operaie venivano affrontate insieme, le scuole hanno favorito l’integrazione delle nuove generazioni. Il mercato di Porta Palazzo è stato uno specchio incredibile, con le merci che in pochi anni sono cambiate…

Ed è quello che poi succede anche oggi, seppur più lentamente.

Succede più lentamente perché la politica oggi si preoccupa di organizzare, di mettere il cappello. Allora le contraddizioni erano forti ma la politica non ci arrivava. Funzionava la spontaneità, il vivere quotidiano, che ti inventava il modo di vivere la città.

Torniamo all’arte.

Ecco sì, la vita culturale era intensa. Ricordo di aver sentito Ginsberg declamare poesie nella cantina della libreria di Angelo Pezzana, che allora era all’inizio di via Bertola [ora la Libreria Luxemburg è in via Accademia delle Scienze, N.d.R.]. C’era una vita culturale sotterranea, ed è una tradizione di Torino: risale a Gobetti e ancora prima…

Nell’arte c’è stato Marcello Levi con il Deposito [il Deposito d’Arte Presente, attivo dal 1967 al 1969, su iniziativa di Marcello Levi, Gian Enzo Sperone e Piero Gilardi, N.d.R.], il punto di riferimento rappresentato da Sperone…

Eri un artista di Sperone?

Ho avuto la grande fortuna di lavorare con lui. Mi ha dato l’occasione di conoscere certi lavori di Robert Ryman…

Raccontaci.

Erano arrivate delle tele arrotolate e bisognava montarle sui telai. Io ero l’unico pittore della galleria, quindi ero stato chiamato. E ho potuto vivere quei lavori a distanza di naso.

Che rapporto avevi con gli altri artisti della galleria? Ci lavorava già Tucci Russo?

Sì, Tucci faceva l’assistente di galleria. Il rapporto con gli artisti dell’Arte Povera mi ha arricchito moltissimo, soprattutto con quelli che fissavano in modo più preciso il rapporto con l’intelligenza della materia.

Quindi con chi?

In primo luogo con Penone, il cui lavoro è sempre di interazione con la natura. E poi Zorio, con il suo lavoro di interazione con gli elementi chimici e con la costruzione dell’energia. Anselmo, con l’intelligenza nascosta dentro i materiali – pensa al lavoro con la bussola…

Beh, anche Calzolari immagino.

Sì, certo, nella sua inafferrabilità. Lavorava dallo zucchero al ghiaccio, mettendosi al servizio di tutte le capacità che potevano esserci nei fenomeni naturali. Sono loro che hanno lasciato in me la traccia più evidente.

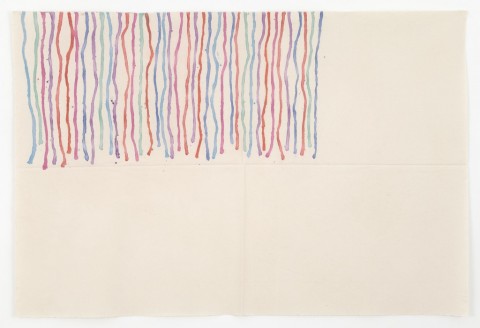

Giorgio Griffa, Quasi una spirale, 2008 – courtesy of the artist and Casey Kaplan, New York – photo Jean Vong

E poi cosa succede?

A un certo punto c’è una mostra in Germania [ProspectRetrospect Europa 1946-1976, che si tiene nel 1976 alla Städtische Kunsthalle di Düsseldorf, N.d.R.], a cui eravamo stati invitati anche io, Piacentino, Gastini… Vennero a scegliere le opere, ma alla fine in mostra c’erano soltanto gli artisti dell’Arte Povera.

Che spiegazione ti sei dato?

Probabilmente era intervenuto qualcosa che aveva una sua logica. Io non ho alcun rancore per quello che è avvenuto. Era necessario, forse…

Un’esigenza di stringere sull’uniformità delle poetiche?

Esatto, c’era la necessità di fissare un fenomeno. E in tutto questo la pittura non c’entrava nulla. Anche se nella pittura c’erano le premesse per un lavoro parallelo…

D’altronde l’esempio di Mario Merz è lampante!

Quante volte Mario mi ha detto di essere sempre stato un pittore e di non aver mai smesso di dipingere…

E ora?

Ringrazio il cielo che è arrivato Andrea a tirare fuori me e Piacentino dall’oblio! [Ride, N.d.R.]

Beh, però in mezzo qualcosa c’è stato…

Trent’anni di silenzio! [Ride ancora, N.d.R.] Ho continuato a lavorare, ho continuato a pubblicare…

La GAM di Torino ha fatto una tua bella mostra nel 2001.

Nino Castagnoli mi ha sempre appoggiato molto, però in effetti è una potenza mediatica ben diversa da quella di altri percorsi.

Parlami del tuo rapporto con Aldo Mondino.

Per me è stato fondamentale. Io e Aldo ci siamo conosciuti a 11-12 anni. Non ricordo se lui avesse già iniziato a dipingere…

Ma hai cominciato così presto?

Prestissimo, avevo 8-9 anni. Sai quando da piccolo ti fanno suonare il piano… A me hanno visto copiare una cartolina e sembrava che avessi delle doti, e allora i miei genitori – che erano molto tradizionali – mi hanno mandato a scuola di pittura. Ho dipinto la collina d’estate, d’inverno…

E poi arriva Mondino.

Aldo mi ha fatto conoscere i primi lavori di Paolini, all’inizio degli Anni Sessanta. Ma quello che mi ha fatto ripensare il mio modo di dipingere è stato vedere per la prima volta dal vero un quadro di Mondrian. Avevo 14 anni. Allora ho capito che o facevo il pittore dilettante o ricominciavo daccapo. E così sono andato a scuola di pittura da Filippo Scroppo.

Abbandoni così la figurazione?

Non ho mai fatto una scelta di questo tipo. Semplicemente, a un certo punto la figura si sovrapponeva alla pittura. E io ho lasciato soltanto la pittura. E l’ho semplificata al massimo, con i piccoli segni, le righe, negli Anni Settanta.

Nella Torino che raccontavi prima, che ruolo aveva Carol Rama?

Lei è sempre stata un personaggio a parte. Aveva avuto un rapporto molto bello con Man Ray. E poi c’era la Galleria Anselmino, quella che stava sopra il Ristorante Del Cambio, che l’aveva portata nella Parigi del Surrealismo. Lei in un certo senso ha fatto del male a se stessa, perché ha sempre detto a tutti quello che pensava, senza remore.

E Mollino?

Io non l’ho conosciuto. Era un grande amico di Carol. Ho conosciuto però diversi personaggi di quel giro: Vincenzo Ciaffi, il medico Smeraldi, Mario Sturani… Io ero cugino di Gian Renzo Morteo…

Il traduttore di Ionesco!

Erano grandi amici, lui e Ionesco. Gian Renzo era molto pessimista, secondo una certa tendenza della mia famiglia. Io allora andavo spesso all’Einaudi in via Biancamano perché c’era Fossati che era appena entrato, e vedevo Gian Renzo sulla scala, che rifletteva su qualche terribile problema…

Andrebbe scritta questa storia di Torino.

Eh sì, perché a differenza di Milano, dove tutto è subito ufficiale, a Torino questi fenomeni sono sotterranei. Poi c’è stato un sindaco più colto come Giuseppe Grosso, che qualcosa ha tirato fuori, ma la storia culturale torinese resta abbastanza nascosta.

Non è poi così dissimile, fatte le debite proporzioni, con quello che succede a Parigi qualche decennio prima: cultura underground, grande interdisciplinarietà…

È vero: la ricerca di un fondo comune, e poi ognuno secondo la propria disciplina.

Torniamo a te e alla pittura.

Dopo tre anni con Scroppo, lavoro a lungo su questa immagine che sta abbandonando la pittura, e finalmente arriva la prima mostra: era il 1968 e avevo 32 anni. Se calcoli che avevo iniziato a 10 anni, quella fase è durata quanto la vita di un pittore.

Prima mostra che si tiene dove?

Alla Galleria Martano. Lui era molto bravo: con Maurizio Fagiolo aveva pubblicato le prime cose di Yves Klein.

E Sperone quando arriva?

La mostra da Martano la faccio in aprile e in estate inizio a lavorare con Sperone.

Quanto hai lavorato con Sperone?

Fino a quando si è trasferito a Roma, a metà degli Anni Settanta. Con lui ho ancora fatto due mostre, nella prima sede di piazza Santi Apostoli e poi in via delle Quattro Fontane.

E poi arriva la Transavanguardia, torna l’attenzione sulla pittura… e tu? E chi la pittura non l’aveva mai abbandonata?

Con la Transavanguardia, l’innovazione si sposa con il ripercorrere la tradizione, ed è una cosa su cui sono d’accordissimo. L’idea delle avanguardie, come della politica, che bisogna uccidere l’uomo vecchio per far nasce l’uomo nuovo, per me è sempre stata un disastro. Il latte di cui siamo nutriti è quello dell’uomo vecchio, o meglio della donna. Quindi la convivenza del nuovo col vecchio non mi disturbava…

Cosa ti disturbava invece?

Mi disturbava il fatto che – anche se non per tutti – fosse vissuto sul piano formale, non su quello della sostanza. Era un ripescare in maniera parodica la forma del passato. La mia pittura era lontanissima da tutto questo.

E la Pittura Analitica?

È stato un fenomeno dal quale ho sempre preso un po’ le distanze, anche se mi ha consentito di fare mostre da tutte le parti. In qualche modo era molto riduttivo rispetto alle capacità della pittura, perché – a parte le analisi molto alte di Filiberto Menna – nel lavoro dei singoli – a parte i pittori a tutto campo come Claudio Verna, Claudio Olivieri, Riccardo Guarneri – c’è stato anche un avvilimento delle capacità della pittura. Perché quell’aspetto concettuale è stato sovrapposto alle qualità stesse della pittura.

Così si perdeva tutto il discorso sull’intelligenza della materia, come in un Minimalismo pittorico.

Esatto, anche se io sono stato molto vicino ai minimalisti in certi momenti. Pensa a Sol LeWitt: quando scopre l’affresco italiano, guarda che esplosione di pittura! Nella Pittura Analitica avveniva una riduzione che avviliva la pittura.

L’arte intriga gli uomini delle culture e delle generazioni successive quando mantiene la sua ambiguità, quando resta viva e non diventa un reperto. Mentre con la Pittura Analitica si creavano opere che erano un reperto sin dalla loro nascita. I pittori bravi si salvano perché fanno della pittura, non perché fanno arte analitica.

Pensando al Minimalismo, mi fai venire in mente che c’è una certa coerenza anche nel lavoro di Andrea Bellini. Al Castello di Rivoli ha portato un minimalista atipico come John McCracken. Si potrebbe dire che Verna sta alla Pittura Analitica come McCracken sta al Minimalismo.

Hai ragione!

Senti, e i numeri? Quando e perché arrivano nel tuo lavoro?

A metà degli Anni Settanta, per circa due anni ho fatto solo delle linee orizzontali. Allo stesso modo, all’inizio degli Anni Novanta ho fatto un ciclo di lavori in cui in ognuno c’erano tre linee e un arabesco. E li ho numerati, in modo da assegnare a ogni individuo il suo posto in questa collettività. C’erano anche tanti acquerelli, e incisioni: sono arrivato a più di mille!

Qui però il numero ha una funzione sussidiaria, paratestuale…

Aspetta però. Perché nella seconda metà degli Anni Novanta ho fatto una serie in cui numeravo i segni nell’ordine in cui li avevo dipinti. Si aveva quindi la possibilità di leggere sulla tela questa informazione.

Una specie di legenda alla processualità del lavoro.

Esattamente.

E poi arriva la sezione aurea. Da dove viene?

In ogni caso, un debito verso Mario Merz ce l’ho: lui con Fibonacci ha aperto questa strada.

Ma perché ti interessa proprio il numero aureo?

È vero che ci sono altri numeri infiniti, come il Pi greco. Ma il numero aureo mi interessa perché con esso si costruisce una delle immagini più solide e più antiche del pensiero umano: il rettangolo aureo. È precedente a Euclide, lo trovi nel Partenone, nella Piramide di Cheope… È qualcosa che annega nella memoria dell’umanità. In fondo noi continuiamo a fare quello che è indicato nel mito di Orfeo…

In che senso?

Noi entriamo nell’ignoto. Come Orfeo entra nell’Ade per cercare Euridice, noi entriamo nell’ignoto per cercare la nostra parte femminile, la parte creativa. Ci infiliamo in quello spazio che è oltre il confine della ragione, ma nel quale la ragione ci accompagna. Se però pretendi di comportarti utilizzando la sola ragione, il sovrappiù svanisce, come svanisce Euridice quando Orfeo si volta per fare il controllo, la verifica.

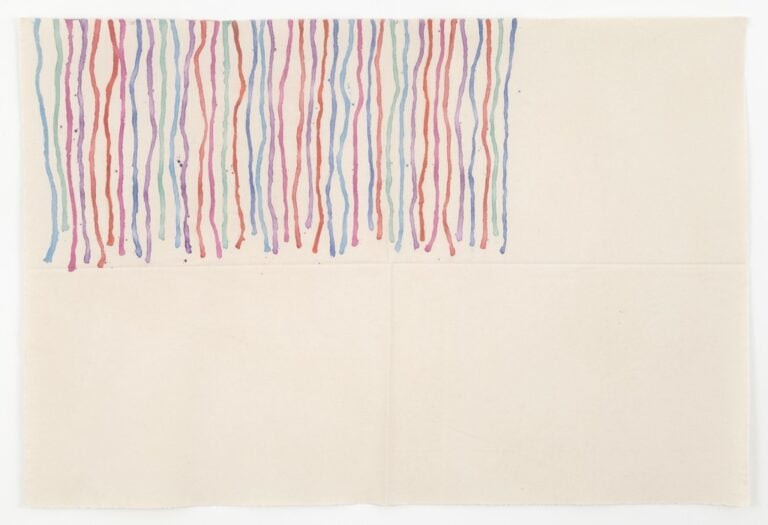

Giorgio Griffa, Canone aureo (particolare) – courtesy of the artist and Casey Kaplan, New York – photo Jean Vong

Torniamo al numero aureo.

Il numero aureo in qualche modo simbolizza il fatto che l’arte continua a vivere al di là del proprio tempo. Ma soprattutto, essendo fatto di decimali, diventa sempre più piccolo, e anche lui si introduce nell’ignoto. Per la nostra ragione ci dev’essere un punto in cui questo continuo ridursi deve finire, e invece non succede mai.

Quindi mi piace perché è un simbolo di vicinanza fra arte e scienza, vicinanza che si è verificata tante volte nella storia dell’umanità – così come in altri periodi si è data una frattura, ad esempio con il Positivismo nelle scienze e il Romanticismo nelle arti.

Perché hai questa idiosincrasia nei confronti della cornice?

Vedi, il tessuto non è un supporto neutro. Anzi, non è nemmeno un supporto: è già uno dei protagonisti del lavoro. Quindi, che la tela conservi le sue peculiarità, le sue pieghe, mi va bene. Però non è così importante…

Come non è importante?

Finché la gestisco io, è importante che sia vicina il più possibile a come l’ho dipinta: per terra, senza telaio. Ci devo poter camminare sopra. Non è una scelta ideologica. E poi, come ti dicevo, mi interessa la sua personalità, che è in fondo quello che ci ha insegnato Matisse: non esiste più una gerarchia fra i materiali, fra me e i materiali, fra la mano e il pennello, fra la mano e il cervello.

Però prima dicevi che non era importante…

Lo dicevo perché un lavoro finito è come un fanciullo che diventa uomo: se ne va e diventa autonomo. Se uno vuole mettere un mio lavoro in cornice, se vuole eliminare le pieghe, a me va benissimo. Il lavoro deve vivere per conto proprio: non ci sono in me premesse ideologiche tanto forti da pretendere un certo trattamento del lavoro. È sempre più forte la pittura.

Fammi sintetizzare: voler sovrintendere alla vita dell’opera da parte dell’artista è un tradimento nei confronti dell’intelligenza della materia.

Esatto!

Però direi anche che questa volontà è legittima quando la poetica è differente, quando non è presente in maniera così marcata il discorso sull’intelligenza della materia.

Certo, non posso dire che sia un atteggiamento sbagliato in assoluto. È sbagliato per me. In una poetica diversa, anzi, il controllo è essenziale. Penso ad esempio al lavoro di Giulio Paolini, dove tutto è calcolato con estrema precisione, mentre nel mio la pittura se ne va per conto suo.

Hai un atteggiamento da padre consapevole…

O da monaco buddhista!

Prima o poi bisognerà scrivere questa storia di Torino…

Bisogna fare presto però: i protagonisti stanno scomparendo.

Marco Enrico Giacomelli

Ginevra // fino al 23 agosto 2015

inaugurazione 28 maggio 2015 ore 18

Giorgio Griffa, una retrospettiva 1968-2014

a cura di Andrea Bellini

CAC

Rue des Vieux-Granadiers 10

+41 (0)22 3291842

[email protected]

www.centre.ch

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati