Se la nuova Fondazione Prada è il vero Padiglione Italia

Dov’è il vero Padiglione Italia? È quello che sta a Expo? Oppure quell’altro al fondo dell’Arsenale, alla Biennale di Venezia. Secondo Michele Dantini c’è una terza via: il Padiglione Italia è quello curato da Salvatore Settis per Prada, fra la nuova sede milanese e quella affacciata sul Canal Grande.

Una cosa è chiara come il sole di questi radiosi giorni di maggio: per i visitatori italiani e stranieri in movimento tra Milano e Venezia nei giorni dell’opening della Biennale, il vero e unico Padiglione Italia si è aperto a Milano, alla Fondazione Prada. Possiamo discutere finché vogliamo pro et contra la vague archeologica e gli appelli al classico lanciati da Serial Classic (e da Portable Classic a Ca’ Corner della Regina a Venezia). Ma non è questo il punto. È invece incontestabile che, a fronte della fragilità (per dir così) del Padiglione Italia alla Biennale, l’impegno economico profuso da Prada nell’allestimento della nuova sede milanese della Fondazione o la competenza scientifica di uno studioso di reputazione internazionale come Salvatore Settis e infine la qualità delle opere d’arte contemporanea dispiegate attorno a Serial Classic fanno sì che solo a Milano si dica in modo chiaro e accurato, condivisibile o meno, cosa siamo e cosa vorremmo essere.

Veduta della mostra alla Fondazione Prada di Milano – Francesco Vezzoli, Senza titolo (La Dolce vita. In scena René Magritte), 2008

È da qualche tempo, in linea con la generale flessione di autorevolezza del contemporaneo, che la generazione degli artisti italiani trenta-quarantenni accenna a un ritrovato interesse per il “classico”, qualsiasi cosa si voglia intendere per esso – morfologie, certo, eredità culturale, “mestieri” o fascinazione per il marmo e altri materiali “nobili” e durevoli (l’ho segnalato qui). La difficoltà di caratterizzarsi sul piano internazionale e lo scarso rilievo pubblico dell’arte contemporanea in Italia spingono fatalmente a rivendicare una genealogia, per di più celebre e acclamata ovunque (ne ho scritto qualche tempo fa su Artribune, qui). Certo la virata impressa da alcuni anni alla propria attività dall’artista di riferimento per Prada, Fancesco Vezzoli, non è stata irrilevante per spiegare come si arrivi a Serial Classic, per vie contemporaneistiche e in modo del tutto indipendente dallo specifico archeologico (ma chi è Prada e chi è Vezzoli, oggi? Tra i due sembra esistere un sagace gioco delle parti). Così come pungenti polemiche trascorse tra Miuccia Prada e gli storici dell’arte più intransigenti, proprio come Settis, costituiscono la premessa del riavvicinamento attuale, vantaggioso per ciascuno dei due contendenti e orientato, da parte di Prada, al corteggiamento dell’eredità culturale in prospettive anche industriali (di tutto questo ho scritto qui).

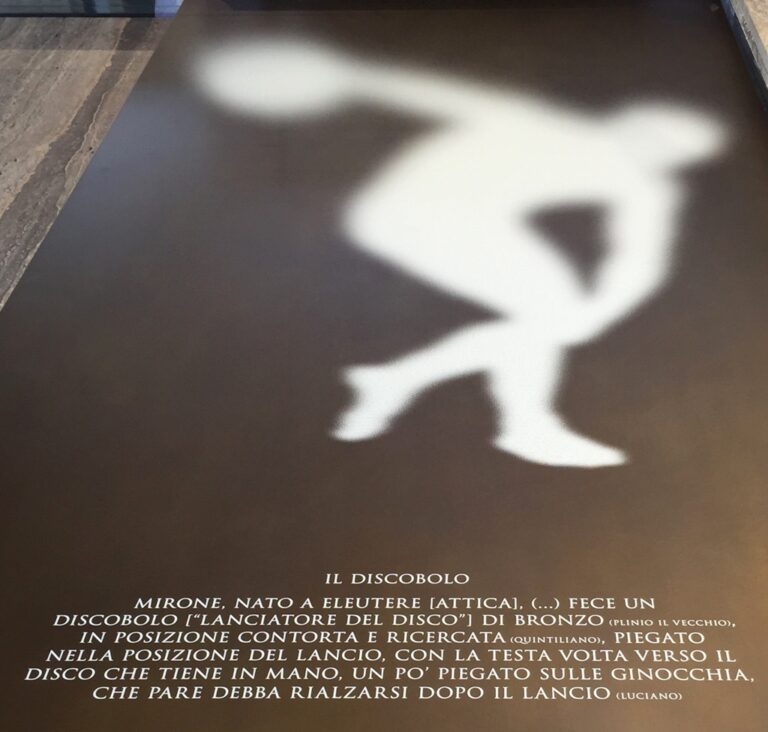

Serial Classic, grafica dell’originale perduto del Discobolo di Mirone con citazioni tratte dalla letteratura storico-artistica

Dunque, cosa siamo – stando almeno a Serial Classic? E quale significato attribuiamo al termine “classico”? Nutrita di prestiti internazionali e pronta a sfoggiare il mirabile torso (con mano) di una Penelope proveniente dal Museo nazionale di Teheran, databile al quinto secolo a. C. e mai uscita prima dal museo iraniano, la mostra settisiana ruota attorno al tema della vulnerabilità dell’Antico, giunto a noi in modi fortuiti e spettrali, attraverso duplicazioni, duplicazioni di duplicazioni e frammenti. Si apre con una teca che accoglie gli scarni resti delle innumerevoli sculture in bronzo che già ornavano Olimpia, la città delle competizioni panelleniche; sculture che furono fuse, in epoca successiva, per trarne armi e altro. E prosegue giustapponendo copie difformi e tradizioni divergenti della stessa immagine-Madre. In modo relativamente inatteso, non convenzionalmente modernista, “classica” si rivela l’opera d’arte che riesce a stabilire una propria popolarità e diffusione, che appare più replicata e si trasforma in un luogo comune figurativo. “L’arte classica ha questo di supremamente originale”, scrive Settis in catalogo. “Per generazioni, per secoli ha concentrato ogni energia nella creazione di modelli ripetibili e capaci di incarnare valori collettivi”.

La reversibilità del patrimonio, attestata storicamente, smentisce la retorica della “bellezza che salverà il mondo”, sfoggiata anche dal Padiglione Italia di Expo 2015: Serial Classic è non a caso caratterizzato dalle tante grafiche di originali greci perduti, conosciuti solo attraverso copie e descrizioni (dettaglio, quest’ultimo, che appare così rilevante al critico e allo storico dell’arte). Quali responsabilità, quale cura dobbiamo all’eredità culturale perché questa non scompaia definitivamente, o si ritragga e aleggi nelle vesti lacere e petulanti del fantasma metafisico? L’implicazione di Serial Classic è paradossale, per niente antiquaria o nostalgica: l’Antico esiste solo attraverso le sue repliche, dunque nell’immaginazione più o meno potente di chi, sempre di nuovo nostro contemporaneo, si prodiga per il ritorno del demone della fierezza, del coraggio, della misura e della grazia.

Per l’apertura della Fondazione non ci si è affidati a un curatore di professione: anche questa circostanza merita di essere segnalata. È probabile (forse persino auspicabile) che la Fondazione si orienti in futuro a un maggiore pluralismo e cerchi il contributo di ricercatori innovativi. La sola competenza curatoriale oggi non è sufficientemente specifica né coalizza attorno a sé discipline. Esiste un messaggio in bottiglia affidato alle diverse mostre disposte a corona di Serial Classic (in particolare a In Part)? Esiste, ed è graziosamente cultuale. Attraverso Vezzoli e i predecessori Paolini, Pascali, Manzoni e Fontana il nuovo museo milanese suggerisce una possibile “via italiana” alla contemporaneità, dialogante ma non genuflessa: ne sono (o ne sarebbero) tratti distintivi la persistente fascinazione per l’immagine e la coinvolgente, istrionica attitudine alla sprezzatura.

Michele Dantini

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati