Inpratica. Una sopravvivenza (VI)

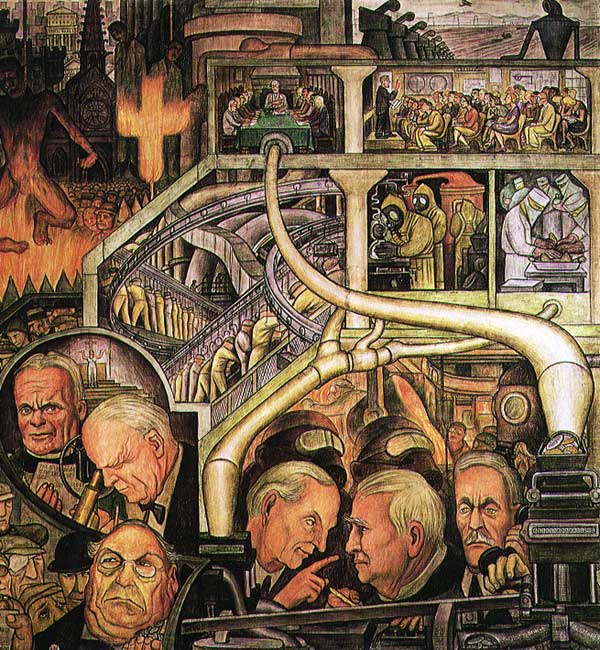

Cos’è il realismo? È Pier Paolo Pasolini, è Émile Zola? No, quelli sono esempi magistrali, e nessuno vuol togliere nulla alla loro opera. Ma sono pur sempre incursioni coloniali, paternalistiche. Realismo è altro. È il white trash dei Nirvana, il muralismo di Sironi, la Street Art degli Anni Settanta…

Il realismo consiste nella ricostruzione dell’arte popolare. Il realismo e il naturalismo finora, in quasi tutti i casi, sono consistiti in tentativi per così dire “coloniali”, in fascinazioni percettive da Grand Tour per i poveri e i sottoproletari: Zola, Pasolini. Questo è quanto.

Too Many Humans, avrebbe dovuto intitolarsi il primo disco dei Nirvana (poi, per quieto vivere: Bleach, ‘candeggina’ – che comunque è molto bello). ‘Troppi umani’: un titolo decisamente realistico. Il realismo è grunge. Il realismo, quello vero, è sempre dalla parte degli umili, degli ultimi, dei perdenti, degli sconfitti. (La differenza semmai – sostanziale – è che il grunge è musica costruita da veri ragazzi poveri, white trash dell’estrema periferia disagiata del nord-ovest statunitense, allora poverissimo e semidistrutto socialmente; Pasolini è sempre l’intellettuale borghese che studia ossessivamente una società e un ecosistema antropologico a lui estraneo, fino a innamorarsene.)

Ma sempre: too many humans.

Andy Warhol, Silver Clouds, 1966

Occorre quindi superare il proprio punto di vista, dall’alto in basso, tutto sommato oscuramente paternalistico, e adottare quello della realtà. Casi di successo: paradossalmente, la Pop Art; l’arte murale: Messico, Rivera, Siqueiros, Orozco; Usa, Benton; Italia, Sironi; la Pop Art, l’opera di Andy Warhol degli Anni Sessanta (Silver Clouds); la Street Art degli Anni Settanta e Ottanta.

Ripartire perciò dalla scolarizzazione, dall’alfabetizzazione e dall’educazione: ricostruire con cura e pazienza la fiducia, la reputazione, il ruolo dell’arte.

Ciò che ci occorre è assumere la prospettiva speculare, altro: guardare le cose sempre dalla parte della vita che abbiamo di fronte, farci insegnare da essa, e dismettere per quanto possibile ogni tentazione didattica o declamatoria. “Partecipare” vuol dire probabilmente questa immersione, questa dismissione di ciò che sapevamo a favore di una lezione più pura e profonda che viene dalle strade, dalla realtà: “Manca lo spazio mentale, la vita mentale. Mancano la solitudine, il silenzio, l’ombra. […] Mancano memoria e pietà. La gente non ha nozione del tempo, non sa nulla del suo svanire, non stabilisce confronti con nulla. Non ha pietà di nulla. […] la crescita è solo marginalmente cosa sociale e politica. La crescita riguarda i tuoi rapporti, e il loro maturare, con te stesso, con la terra, col mondo. Vi è dolore, nel mondo. Vi è segreto. Vi è scopo” (Anna Maria Ortese, La libertà è un respiro [1984], in Corpo celeste, Adelphi 1997, pp. 135-136).

Giuseppe Stampone, Stargate, 2015

La violenza che è stata inferta a questa società. E – soprattutto – la rimozione, la cancellazione di questa violenza. Di questa distorsione atroce.

Io stesso ci ho messo più di vent’anni a capire quello che è accaduto – quello che ci è stato sottratto, quello che ci è stato fatto. Non siamo più quelli che eravamo: siamo altri, distanti da noi stessi. Alienati a noi stessi. E questa cosa è accaduta non per un processo naturale, perché “doveva-andare-così”, no – ma perché era parte di uno specifico progetto sociale. (Senza bisogno di ricadere nel complotto: progetto.)

È la mutazione oscura e brutale, sofisticatissima, di cui parla la Ortese (e di cui parlava Pasolini): “Dal ’75 vivo molto sola, ma vedo che anche altre persone, scrittori sicuri di sé, affermati (questa parola, in realtà, non dice molto, forse accettati è più giusto), vivono ora un tempo di separazione. Si può chiedere: da che cosa? Rispondo: da se stessi, dagli altri che erano con noi. Dalla nostra generazione, e dalle generazioni che vengono avanti. Nessuna cosa è più come prima, tutto è differente e confuso. Certo, ogni tanto nella vita della gente, scriva o no, entra questo senso rivelatore di un mutamento: accaduto prima che ce ne avvedessimo; quindi non percepito e capito. È così che s’invecchia; e perciò anche invecchiare è un trauma, come la giovinezza. Però, in questa solitudine di molti di noi, oggi, c’è qualcosa di più. Voglio dire la sensazione improvvisa di essere trasportati, chiusi e trasportati, e di attraversare a questo modo un paese straniero, sconosciuto. E di non poter più tornare indietro. O chissà quando. E questo paese sconosciuto è esattamente ciò che stringe da presso il nostro paese reale: problemi che trascurammo, ora ingigantiti; lingue e ordini diversi; frantumazione. Una sensazione di nebbia su tutto: il non sapere perché siamo così cambiati, che cosa volevamo prima, che cosa speravamo; il non ricordare. Ecco, anch’io non ricordo. O ricordo a stento” (Attraversando un paese sconosciuto [19 febbraio 1980], in op. cit., pp. 17-19).

“Un tempo di separazione”, “un paese straniero”. Un popolo macchiato & scisso. Stracciato. A brandelli. E poi rimontato, ricomposto e riassemblato – senza ordine né gusto. La parte più orrenda è il disconoscimento comune, collettivo di chi eravamo. L’oblio, la dimenticanza, l’assenza di memoria. Imposta (e accettata di buon grado). La collaborazione, anzi, allegra entusiasta fervida delle persone, di quasi tutte le generazioni. Almeno una nazione oppressa ma che ricorda conserva onore e dignità: conserva la gloria. Noi invece abbiamo abdicato a noi stessi, lieti riflettendoci nel nulla.

Christian Caliandro

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati