Talenti fotografici. Intervista a Giovanni Scotti

Giovanni Scotti nasce a Napoli nel 1978. La sua è una ricerca di matrice esistenziale: sul tempo e sulla condizione umana. Il suo lavoro ruota attorno al tema della percezione fotografica della realtà ed è il frutto di una profonda riflessione sui concetti di tempo e spazio. In realtà gli è rimasto un profondo affascinamento nei confronti della pittura e del disegno. Angela Madesani lo ha intervistato.

Partiamo da Transizioni / Prossimamente (2009), in cui metti in evidenza il rapporto tra presenza e assenza.

Si tratta del mio primo lavoro, commissionato dalla Panini di Modena, che mi è servito per entrare in una dimensione di ricerca della quale ancora non ero consapevole. Qui ho iniziato a interessarmi a quel movimento invisibile che circola dietro l’istantaneità di uno scatto, nella sua immobilità, allorché l’immagine diventa l’attestazione presente del movimento, in cui il fattore temporale resta in bilico, sospeso fra passato e futuro, negando così la possibilità di un continuum percepibile naturalmente.

In alcuni tuoi lavori mi pare di avvertire una componente romantica, come in Isolated boat transiting for 35 minutes into the deepest blue for the purpose of viewing beyond the limits of visibility (2013).

Beh, io sono romantico: una sera, nel marzo del 2013, mentre tornavo a casa, ho scorto quella scena in mare, lungo la strada che da Pozzuoli porta verso Bagnoli. Sono corso a recuperare la macchina fotografica: la nave era ancora lì, come immobile e sospesa nel tempo. Ho esposto la pellicola per 35 minuti, avrei potuto trattenermi tre ore, se non fosse stato per il freddo. Ero convinto di avere la foto. Avrei scoperto solo dopo che la nave non era ferma e avanzava molto lentamente. Ho pensato, allora, che ci sono certe cose che proprio non riusciamo a cogliere, perché fuori dalla nostra soglia di percezione.

Una vena romantica che si coglie anche in Fuori e all’intorno (2010-12).

Certo, ma anche qui ci sono degli elementi che tradiscono l’anima concettuale, spesso sottesa nei miei lavori: l’impiego della stereoscopia (come anche ne La città del disincanto) è strumentale a un tentativo di completamento dell’immagine affidato allo spettatore, il quale può scegliere di aggiungere o meno profondità alle fotografie dove la nebbia rende appena percepibili i soggetti.

La città del disincanto (2013-15) è dedicato a Edenlandia, una città del divertimento che ha avuto sede a Napoli sino a qualche tempo fa.

Tutte le foto sono state realizzate in assenza di visitatori, inoltre va precisato che qui stiamo parlando di un parco dei divertimenti chiuso temporaneamente e non in abbandono. Molte delle foto mostrano le scenografie e gli interni illuminati e in buona parte ancora funzionanti. Qui c’è qualcosa che si vuole recuperare: il luogo vive. Se è vero che “guardare e vivere sono la stessa cosa”, come ci insegna Antonioni in Deserto rosso, ecco che lo sguardo può essere determinante e dare nuova linfa alle cose. Svelato il trucco, resta il disincanto, e magari è proprio grazie a questo che si possono cogliere allo stesso tempo l’essenza, la bellezza e il dramma dell’illusione, che è poi la vita stessa.

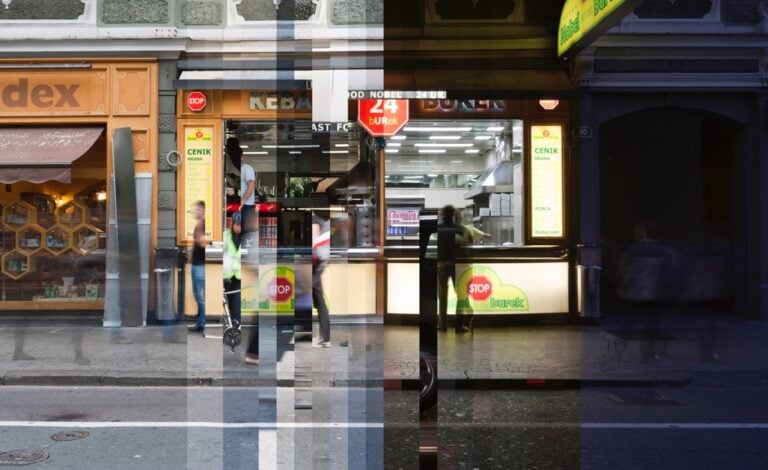

Giovanni Scotti, The Morning is Salty – A day in the life in Ljubljana _ Nobel kebap & burek non-stop 24h, 2012

L’indagine di matrice sociale è un filo rosso sottile che si rintraccia in quasi tutti i tuoi lavori.

È così, come è vero che lo faccio in maniera sottile. Ho sempre creduto che un autore, un artista, debba produrre bellezza e lasciare che altri si occupino di altro.

In A day in the life (2012), dedicato a Lubiana, è come se avessi affettato e ricomposto i diversi momenti dello sguardo.

In un certo senso questo lavoro si potrebbe definire un esperimento, ma rappresenta un tassello importante della mia produzione, senza il quale non avrei raggiunto una certa consapevolezza riguardo a un tema difficile da rappresentare in fotografia: poco di una esperienza totalizzante può infine essere registrato, qualsiasi sia lo strumento impiegato. E allora mi sono detto: che cosa succederebbe se mi piazzassi per strada con una macchina fotografica e un cavalletto piantato a terra per un giorno intero? Ma soprattutto, tra i tanti possibili imprevisti, riuscirò ad arrivare alla fine dell’operazione? Era però chiaro che avevo bisogno di prendere nota. Questo lavoro va inteso come il risultato di più linguaggi espressivi, nella sua complessità metalinguistica. Il mio è un atto narrativo in cui la fotografia da sola non sarebbe bastata a esprimere l’esperienza che ho vissuto e che in buona parte ho raccontato soltanto perché l’ho messa per iscritto. Si potrebbe definire il mio “tentativo di esaurimento di un luogo”, soltanto che io ero a Lubiana e non nella Parigi di Perec.

Angela Madesani

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #24

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati