Dialoghi di Estetica. Parola a Martina Raponi

Martina Raponi è una curatrice indipendente che vive ad Amsterdam. La sua ricerca sul concetto di rumore, esempio di buona pratica dal punto di vista dell’autogestione orizzontale della scena che si crea attorno al rumore, l’ha condotta a sperimentare modalità di indagine in contesti sociali o urbani “acusticamente inquinati”. Il suo progetto principale porta il nome di B-Prod e la prima etichetta fondata sotto la sua egida è Csepel Industrial Music Label.

“La cultura occidentale cerca di guardare il mondo. Non ha capito che il mondo non si guarda, si ode. Non si legge, si ascolta. La nostra scienza ha sempre voluto controllare, contare, astrarre e castrare i sensi, dimenticando che la vita è rumore e solo la morte è silenzio”. È la celebre frase-manifesto di Jacques Attali in Rumori (Mazzotta, 1977). Il presupposto che dà il via alla tua ricerca è simile?

Sono d’accordo con Attali su molti fronti e devo ammettere che la citazione in questione riesce a dare la misura di alcune convinzioni che ho maturato durante la gestazione del mio primo libro. Da una parte risulta di particolare rilievo la presa di posizione contro il visuocentrismo, la cosiddetta tirannia del visuale, come l’ha definita O’Callaghan, che per me, sia da un punto di vista artistico che scientifico, tende ad appiattire l’approccio nei confronti della scoperta e dell’esperienza, mutilando una possibilità di fruizione che a livello estetico potrebbe potenzialmente assumere più dimensioni, sfaccettature, o profondità.

E per quanto riguarda la valenza politica del discorso di Attali?

La considero di grande importanza. In fin dei conti, l’appiattimento della fruizione è esattamente ciò di cui il potente di turno ha bisogno per limitare la capacità di esercizio interpretativo e critico dell’individuo-spettatore.

Poi c’è l’opposizione rumore/silenzio…

Esatto, dall’altra c’è l’opposizione tra rumore e silenzio, che nel caso di Attali ricopre, di nuovo, un significato politico. Basti pensare alle descrizioni che ci regala rispetto ai metodi “musicali” volti a silenziare le masse per facilitare l’esercizio del potere, per raggiungere un’armonia che, nel momento in cui mette a tacere chi la fruisce, diviene distopia. Il silenzio generato da una particolare forma di armonia, dunque, diventa meccanismo coercitivo e il rumore, in opposizione a essi, risulta elemento di disturbo capace di sovvertire l’ordine di un determinato sistema.

Nonostante io abbia sposato questa opposizione a livello metaforico e soprattutto come dispositivo di decodifica di alcuni specifici fenomeni, sono convinta che un’opposizione netta tra rumore e silenzio non sia possibile. D’altronde, non credo di poter nemmeno distinguere nettamente il concetto di vita da quello di morte…

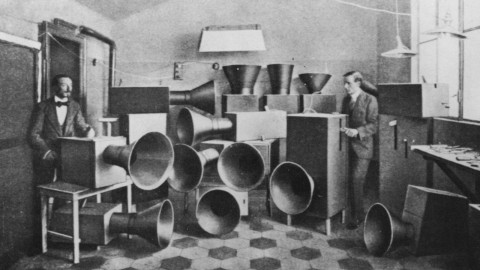

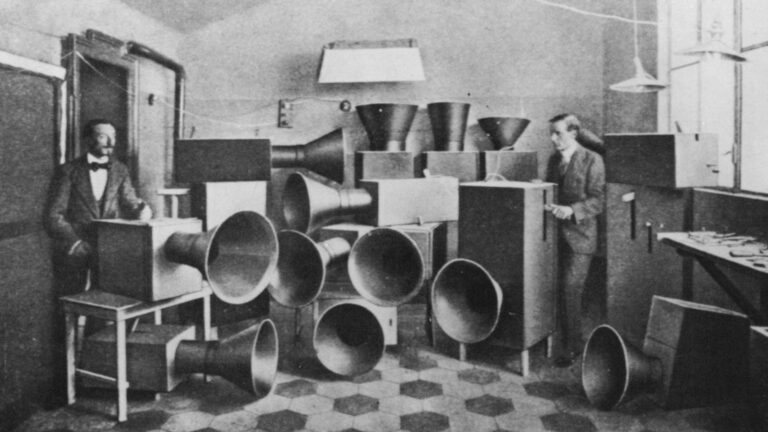

Secondo lo storico Stefano Pivato, autore de Il Secolo del Rumore (Il Mulino 2011), il Novecento, piuttosto che il Secolo Breve, come lo ha definito Eric Hobsbawm, è il Secolo del Rumore. I suoi estremi temporali sono l’Intonarumori di Luigi Russolo e il rumore assordante e improvviso dei due Boeing che abbattono le Torri Gemelle. Due impatti fragorosi. Che impatto ha avuto a tuo avviso “l’invenzione del rumore” – un portato della Rivoluzione Industriale – sul secolo scorso e sullo scorcio iniziale di quello che stiamo vivendo?

La Rivoluzione Industriale ha creato qualcosa di apparentemente sconosciuto in precedenza. La differenza fra rumore industriale e rumore quotidiano pre-rivoluzione industriale è la continuità, specie vibratoria, della sua presenza. In questo caso il rumore è presente fisicamente, nella sua accezione più condivisa. Il fatto che abbia potuto poi influenzare la società in un senso più ampio, è un riflesso e un riverbero naturale dello stesso fenomeno, concepito in tutta la sua “matericità”.

Nel caso delle Torri Gemelle, invece, oserei dire che il rumore ha trovato il palcoscenico giusto per mostrarsi sotto tutt’altra forma. È un rumore che non abbiamo esperito tutti uniformemente, in Occidente, ma si è manifestato puntualmente, in senso geografico e temporale, in maniera fisica, per poi propagarsi mediaticamente, amplificando e distorcendo una modalità interpretativa del reale con cui ancora stiamo avendo a che fare e di cui paghiamo le conseguenze.

Ritieni che questa differenza di qualità tra rumori, quello fisico e quello mediatico, abbia una pregnanza notevole?

La differenza tra le qualità di questi due rumori, uno fisico e pervasivo, l’altro immateriale e mutante, rispecchia il cambiamento dell’approccio non tanto alla sonorità, quanto alla disponibilità a sentire, in senso più ampio. Se da una parte, dunque, abbiamo un rumore che, in maniera vibratoria, invade l’esperienza corporea della vita, dall’altra ne abbiamo uno che si propaga a livello cerebrale.

Il rumore cessa di essere fisico e diventa qualcos’altro, da eccesso di vibrazione diventa eccesso di informazione; in entrambi i casi però si tratta di eccessi che, se gestiti da mani sbagliate con presupposti errati, impiegano molto poco a trasformarsi in censura. E questo è tanto il caso delle preoccupazioni mediche e religioso-politiche del XIX secolo, quanto quello della propaganda anti-terroristica del XXI.

Il titolo del tuo libro è Strategie del rumore. Si tratta di un libro politico? Di un trattato di estetica? O cerchi di combinare i due approcci?

I due approcci sono mescolati tra loro in maniera inequivocabile; anzi, spero che non se ne ravvisino solamente due, ma cinque, dieci, cento. In quanto ricercatrice libera da qualsiasi vincolo con l’ambiente accademico, ho sentito di poter giocare con la materia in questione – essendo essa in primis a dare l’input verso l’ibridazione e la con-fusione.

Il libro vuole essere politico nella misura in cui, conformemente alla materia trattata e ai casi di fenomeni rumoristici/performativi enumerati e analizzati, riesce a sollevare questioni a mio avviso importanti.

Il sottotitolo del tuo libro, invece, e l’oggetto delle tue ricerche come curatrice, è l’interferenza tra “arte, filosofia e underground”. Quali sono i luoghi nei quali hai trovato queste interferenze?

Sono cresciuta ascoltando punk, e le esperienze più vicine a me sono quelle del sottobosco musicale e del DIY. Fatte alcune eccezioni, in questo universo la distanza tra mondo istituzionale e underground è sempre segnalata in maniera dichiarata. Spostandomi dal mondo del punk a quello del rumore, ho invece incontrato un tipo di oltranzismo molto più intrinseco ed essenziale, privo di ridondanza, a volte quasi paradossale, nel momento in cui strizza l’occhio alle pratiche artistiche canonizzate senza però cedere a nessun tipo di seduzione istituzionale.

Quando hai iniziato a ragionare sulla dialettica istituzione/sottobosco?

Le dovute considerazioni rispetto alle dinamiche tra sottosuolo e superficie culturale hanno iniziato a prendere corpo quando ho incontrato alcuni artisti che sfruttano la confusione tra categorie e pratiche, prelevano elementi, o intere porzioni sociali, da mondi tra loro diversi – quasi opposti – per avvicinarli a tal punto da generare, come in un esperimento chimico, un qualche tipo di reazione.

È nell’osservazione critica di tali poetiche che mi sono chiesta come e quanto un’interferenza possa avere luogo, come possa rientrare nella definizione di rumore, che tipo di portata ha e quale possa essere il suo impatto, su tutte le sponde prese in considerazione, siano esse quelle delle nicchie dell’underground o del mondo auratico dell’arte. Ed è su quasi ognuna di queste sponde che ho trovato esempi di interferenza tra settori eterogenei; non tutte, però, diventano esemplificative della collisione culturale capace di generare rumore.

I cosiddetti Critical Studies, con i loro dipartimenti universitari (penso ai libri di Steve Goodman e di Juliette Volcler), si sono praticamente impossessati della nozione di “suono come arma” per sferrare un attacco politico alla società occidentale. Credi che la questione possa essere affrontata anche da altri punti di vista – artistico o più strettamente filosofico, per esempio?

Artisti come Merzbow associano la propria pratica a una convinzione politica che rimane intrinseca alla pratica stessa. Vale a dire che il rumorismo in sé diventa statement politico, senza bisogno di essere accompagnato esplicitamente da slogan. Sono d’accordo con questo approccio alla politicità di un quotidiano divergente e consapevole e credo che i casi rumoristici trattati nel mio libro siano per molti versi esempi virtuosi di resistenza culturale.

Nonostante ciò, è importante considerare la capacità di resilienza dei sistemi in cui viviamo. La capacità di questi sistemi di assorbire, fagocitare, asservire, è agghiacciante, quasi spaventosa. È per questo motivo che, oggi come oggi, non basta solo fare rumore per poter davvero fare rumore – perdona il gioco di parole ridondante.

Se dovessi stilare un catalogo dei dieci dischi o brani più rumorosi del XX secolo, sapresti da dove iniziare?

Saprei da dove iniziare solamente dopo aver stabilito in che senso si vogliano definire questi brani o dischi come “rumorosi”. Sarebbe quindi forse più interessante applicare l’idea di rumore in diversi contesti e provare a creare delle categorie di rumore in cui possano rientrare personaggi come Celine Dion. Troppo facile pensare a Merzbow e alla sua progenie, a Maurizio Bianchi, agli sperimentatori avanguardistici di inizio secolo, o del Novecento avanzato. Troppo facile citare le Pussy Riot che suonano nella Chiesa del Cristo Salvatore di Mosca, per poi essere arrestate e condannate (quando band di rock cristiano come i The Priests possono fare delle recording session in Vaticano).

Mi viene in mente, invece, Piero Ciampi e quanto mi fossero risultate rumorose le sue incisioni, la prima volta che le ho ascoltate; non musicalmente forse, ma emotivamente, considerando anche la sua storia personale. Ecco, perdonami il delirio, ma forse inizierei a stilare una lista proprio da Piero Ciampi.

Dedichi un intero capitolo del Giappone, al rumore di un popolo che, a tutta prima, sembra essere tra i più silenziosi del pianeta. Per quale motivo?

È esattamente dalla disciplina e dal silenzio culturale del Giappone che il rumore ha potuto esprimersi nella forma che viene descritta nel libro. Se pensiamo all’opera di Attali, la libertà che i rumoristi giapponesi riescono a reclamare per poter esercitare le proprie pratiche e creare una nicchia di (r)esistenza allo status quo risponde esattamente alla sua idea di rumore come interruzione, come interferenza sistemica che riesce, tramite la composizione, a esulare dalle pastoie delle logiche capitalistiche di incisione, diffusione, esibizione, riproduzione.

La società giapponese ha piegato, dopo il secondo dopoguerra, la propria disciplina di tradizione millenaria ad aspirazioni economiche e politiche nuove, assottigliando sempre di più la possibilità dei cittadini di esercitare la propria libertà individuale. È nella negazione di questo sistema, nell’astrarsi totalmente da esso o nel parassitarlo, che i Noisicians giapponesi hanno avuto la possibilità di controbilanciare il peso del sistema in una maniera che, sebbene declinata secondo canoni molto individuali o estesi a nicchie che contavano pochissimi seguaci, è riuscita ad avere un respiro globale. In questo modo si sono sintonizzati con latitudini totalmente diverse, collegando la propria necessità di resistenza a esperienze simili che andavano esprimendosi in altre parti del globo, secondo modalità simili a quella nipponica, ma non a essa assimilabili, per questioni culturali. Sono proprio queste a rendere il Japanoise così rumoroso, non solo a livello acustico, ma soprattutto, ribadisco, sistemico.

E l’Italia?

In Italia la situazione è totalmente diversa. Nel mio libro introduco la sezione dedicata ad alcuni rumoristi italiani inserendoli in un ciclo globale di feedback culturale, come definito da David Novak all’interno del suo libro Japanoise. L’approccio etnografico di Novak è stato per me un grande esempio metodologico, ed è a questo che mi sono ispirata, senza tuttavia alcuna velleità emulativa, nella trattazione dei rumoristi italiani.

Il rumore italiano non viene generato come conseguenza di una pesantezza monolitica della macchina-stato; al contrario, è il risultato della polverizzazione ideologica, della confusione opinionista, del chiacchiericcio mediatico, di tutte quelle discontinuità e discrepanze che non offrono nessuno sbocco teleologico al senso civico dell’individuo.

Siamo su Artribune, rivista che si occupa di tutte le arti ma privilegia indubbiamente quella visiva. Cosa c’entra in tutto questo l’arte visiva? Cosa c’entra lo sguardo con la percezione del rumore?

La già citata “tirannia del visuale” è un problema centrale. Molti artisti che hanno indagato il suono in maniera interessante sono incappati sempre, in qualche modo, nel vicolo cieco della rappresentazione visuale. Penso a Milan Grygar, discusso nel mio libro, come anche, per esulare dall’ambito artistico istituzionalizzato, a moltissimi dei rumoristi che prendo in considerazione.

La pratica visuale, sia essa ripresa video, disegno o performance, tende sempre a fare da complemento all’occasione sonora, quando presente; l’aspetto visivo diventa motivo di attrazione o addirittura necessità didascalica. L’occasione sonora invece dovrebbe molto spesso essere esperita nella sua profondità, buia o luminosa che sia, e dovrebbe reclamare quella durata temporale che mal si adatta a quei cinque secondi di contemplazione che in media vengono dedicati a un’opera in una qualsiasi mostra. Penso al rumorista francese Vomir, e alla sua modalità performativa che diventa esemplare in questo senso: indossa un sacchetto nero che gli ricopre interamente il volto per potersi immergere nel suo bagno di rumore, ma offre agli spettatori la possibilità di poter fare la sua stessa esperienza, come un guru che intenda accompagnare i propri proseliti verso una essenzialità percettiva che non vuol dire però mancanza di profondità.

Qualche altro esempio?

Mi viene anche in mente l’installazione Šuillakku – corral version di Roberto Cuoghi, esposta al New Museum di New York lo scorso anno; nient’altro che suono avvolgente, da percepire nell’oscurità. Pochi visitatori si sono fermati per poter ascoltare tutta la traccia composta dall’artista, e ho notato come quella stanza buia diventasse solo un intrattentimento passeggero, forse anche vagamente inquietante, tra un piano e l’altro del museo, dove davvero c’era “qualcosa da vedere”.

Fin qui però hai parlato di percezione sonora…

Sì, e non di percezione del rumore. La percezione acustica del rumore è una questione individuale, legata più al – definiamolo così – gusto personale che ad altro.

Per ciò che invece concerne il legame tra rumore e visione, posso dire che il rumore, a livello visivo, esiste. Ed è interessante notare come forse sul piano visuale la definizione di rumore possa incarnarsi in maniera quasi impeccabile, ma avremmo bisogno di un’altra intervista per poterne parlare accuratamente.

Vincenzo Santarcangelo

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati