Dialoghi di estetica. Parola a Gianni Colosimo

Dalla seconda metà degli Anni Settanta, Gianni Colosimo ha sperimentato al confine tra performance e teatro riflettendo sul vuoto, l’indistinto e la possibilità di criticare l’arte attraverso la stessa azione artistica. In questo dialogo ritorna su alcune delle sue principali opere di ieri e di oggi, riflettendo sulla centralità della sfida, sul suo interesse per Yves Klein e Piero Manzoni, sulla possibilità di fare arte mirando a discutere il suo valore nella cultura.

In gran parte il tuo è un lavoro che mira a esplorare le diverse possibilità derivanti da una sfida, da una continua indagine sui limiti e le possibilità del corpo.

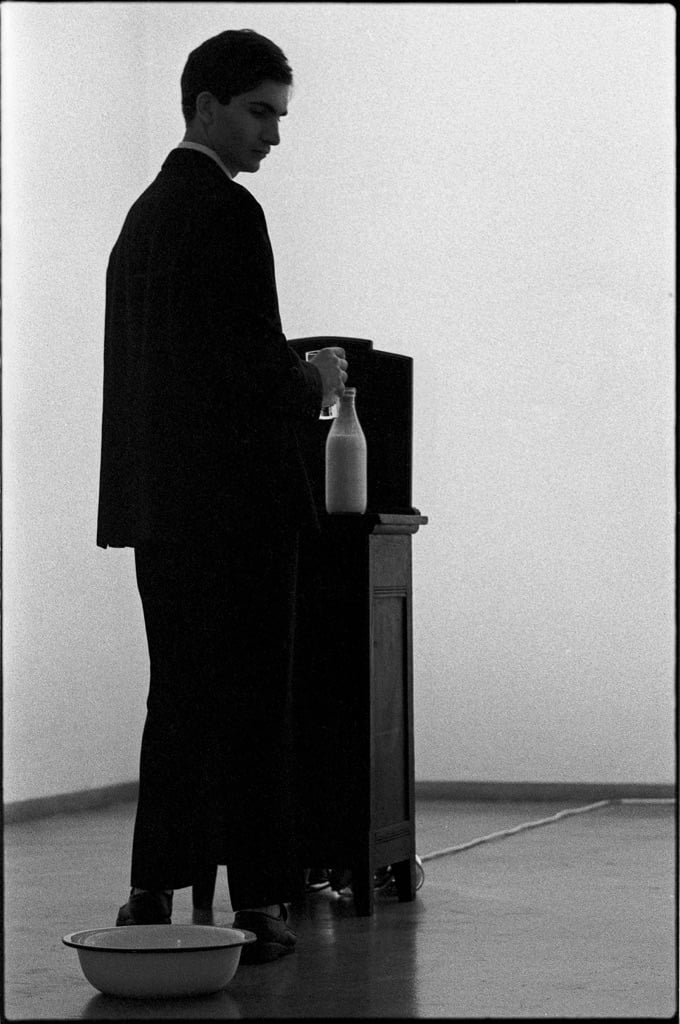

Sono tutti aspetti che caratterizzano il mio lavoro. Il corpo e la fisicità erano gli elementi cardine nelle mie prime performance. In Freud mein Freund, L’uomo di Cosenza, c’erano dei canovacci sulla base dei quali si svolgevano le azioni. Si trattava di sviluppare delle micro-storie che, spesso, erano essenzialmente delle micro-azioni.

Allora prediligevo in particolare la lentezza, portata anche alle estreme conseguenze. La lentezza che, paradossalmente, dava un ritmo alle azioni.

Ad esempio?

Ad esempio, per sedermi agivo molto lentamente, impiegavo tre minuti per svolgere quel gesto. Oppure c’era un momento in Freud mein Freund in cui mi mettevo su un piede e mi toglievo una scarpa, poi la calza… il tutto avveniva in 5 o 6 minuti. Stando su un piede solo si poneva il problema di dover mantenere l’equilibrio e di riuscire ad agire ugualmente nonostante quel limite fisico.

Insieme alla lentezza l’altro elemento su cui mi sono concentrato è stato il legame tra lo sforzo fisico e la voce. Ho cercato di elaborare quello che chiamo un “linguaggio dell’Es”.

In cosa consiste?

È un linguaggio fatto di sola musicalità, di soli significanti senza significati. Per fare questo mi sono servito spesso della lingua inglese, privandola dei suoi significati e scegliendo volutamente di dare risalto solo alle sue sonorità.

Il mio scopo era di conciliare lo sforzo fisico con tale sonorità, nella sua purezza. Si trattava di poter dare corpo a un’energia pura derivante dallo sforzo fisico, dai limiti delle azioni, dal rallentamento e dalla stessa volontà di misurarmi con questi limiti. Dunque di tradurre taluni o tutti questi tratti della sfida in una espressione quasi musicale.

Gianni Colosimo, scena di Freud mein Freund, Galleria Giorgio Persano, 1978 – photo Paolo Pellion

Freud mein Freund è un’opera che ha parecchia importanza per te. Qual è la sua storia?

È l’opera a cui sono più legato. Ha debuttato nel 1978 a Torino, alla Galleria di Giorgio Persano. La replicai a Roma al Teatro Alberico e anche al Teatro Spazio Uno in Trastevere. In seguito ho riproposto lo spettacolo nel 1994, sempre a Roma, ed è stata di nuovo una sfida. Insieme alla ricerca artistica, in quegli anni insegnavo lettere alle scuole superiori. Per questo motivo non avevo altre possibilità se non quella di portare in scena lo spettacolo durante le vacanze natalizie, tra il 27 dicembre e il 5 gennaio. Una totale follia. In un periodo del genere il pubblico difficilmente sarebbe andato a teatro, a maggior ragione per vedere un performer poco noto come me che faceva una sua opera in teatro.

E quindi come hai fatto?

Per promuovere lo spettacolo avevo usato dei messaggi pubblicitari in cui dichiaravo che non sarei andato in scena se si fossero presentate al botteghino alcune personalità di spicco della cultura o della politica. Parte della sfida consisteva in questo caso proprio nel tentativo di usare questa strategia pubblicitaria per incuriosire il pubblico – i manifesti erano finiti anche nella metropolitana di Roma.

L’inaugurazione andò bene. Ci fu un calo il secondo giorno, ma la cosa che più mi stupì è che durante i giorni successivi il teatro fece il tutto esaurito. Penso sempre che se ci fossero state anche altre repliche nei giorni successivi di quel gennaio, l’esperimento si sarebbe ripetuto con altrettanto successo. Quest’opera è talmente importante per me che vorrei replicarla nuovamente rifacendola oggi che ho sessantadue anni. In fondo, vorrei sfidarmi e fare di nuovo i conti con i miei attuali limiti.

La sfida è decisiva tanto per lo sviluppo del tuo lavoro quanto per l’esperienza che il pubblico potrà fare grazie a una tua opera. Che cosa ne pensi?

Condivido questa lettura. Il mio lavoro prevede una condizione di contrasto che potrei riassumere così: l’opera, alla fine, deriva dal mio contrasto con il mondo. Lavoro affrontando una continua sfida contro tutto e tutti, compreso me stesso. Credo che la performance più significativa che spiega questo mio atteggiamento sia Il grande sonno della trapezista, un’opera che portai in scena alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma nel 1981.

Gianni Colosimo in Il grande sonno della trapezista, Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, 1981 – photo Paolo Quinto Vido

Raccontacela.

Tutta l’azione era basata su un ribaltamento dei ruoli: pagavo il pubblico perché assistesse alla performance, mentre io mi presentavo dormiente su un letto. In fondo, l’idea era che la passività potesse diventare un’attività totale e che ad agire non fosse solo il performer ma direttamente il pubblico che era presente. Erano gli altri che, essendo stati pagati, diventavano a loro volta attori. Io stavo su quel letto e mettevo alla prova le mie resistenze. Allo stesso tempo, sfidavo anche gli spettatori perché ribaltavo i ruoli tra artista e fruitore.

Quanto era importante l’esborso economico rispetto all’inversione dei ruoli tra artista e fruitore?

Per il Grande sonno della trapezista avevo persino pubblicato a pagamento un annuncio con le regole del gioco. Io pagavo per 140 spettatori, 5.000 Lire cadauno. Le persone eccedenti, per poter assistere alla performance dovevano essere pagate dagli organizzatori. Nel momento in cui questo non fosse avvenuto, ossia gli organizzatori non avessero provveduto a pagare per le persone eccedenti, il 141esimo spettatore avrebbe pagato la somma complessiva pari a 700.000 Lire. L’annuncio finiva dichiarando che gli eventuali incassi sarebbero stati devoluti a tutti i professionisti dello spettacolo (attori, registi ecc.) che si fossero astenuti da qualsiasi attività. In pratica, potevano essere pagati solo se rimanevano in completo ozio.

Si trattava di un incitamento all’azione e, in fin dei conti, anche alla partecipazione. Volevi rafforzare la relazione con gli spettatori?

Sì, anche se però ammetto di non essere interessato fino in fondo agli aspetti relazionali che possono riguardare l’arte e che oggi sono così in voga. Certamente queste mie performance hanno molto a che fare con le relazioni e la possibilità di partecipare. Ma questa nel mio lavoro diventa importante solo in un secondo momento. Al principio c’è il mio interesse per questioni più concettuali, per alcune mie posizioni ideative. Questioni che coinvolgono anche aspetti estetici. I miei lavori nascono da qui.

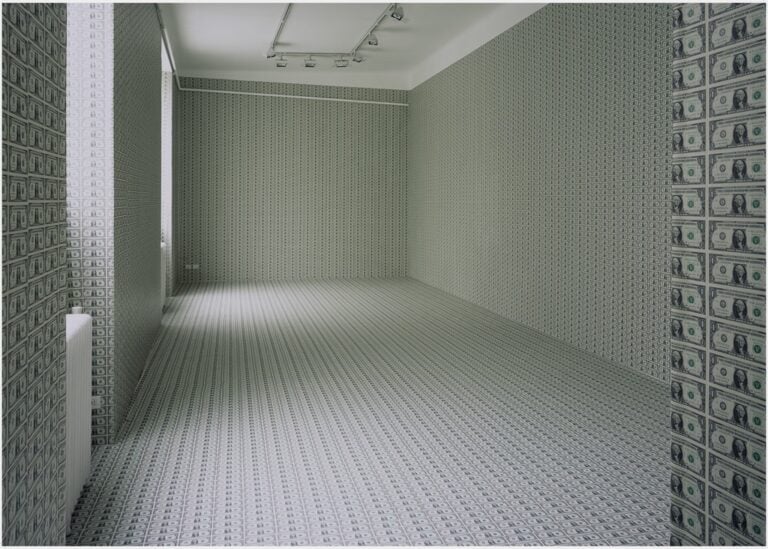

Se vogliamo, potremmo dire così: nascono da problemi concettuali e, solo in seguito, portano ad affrontare anche le questioni relazionali intrecciandosi con le dinamiche della partecipazione. Penso che un buon esempio sia quello della mostra alla Galleria Pack di Milano nel 2006, intitolata Wallpaper – Il vortice del desiderio e privo d’orizzonte. Le quattro stanze della galleria, un’area di circa 250 mq, erano state interamente rivestite con banconote da un dollaro. Questo rivela il mio interesse per un concetto in particolare, quello di vuoto. Ben prima che preoccuparmi delle relazioni, il mio obiettivo principale era in questo caso di esporre nulla.

Gianni Colosimo, Wallpaper. Il vortice del desiderio e privo di orizzonte, Galleria Pack, Milano 2006 – photo Paolo Pellion

Ammetterai però che tutti quei dollari non erano proprio nulla…

Certo! Ma la mia idea era di lavorare sul vuoto. L’ambiente doveva essere nudo, spoglio. Se ci pensi, lì dentro non c’era niente a parte tutte quelle banconote che erano diventate semplici pezzi di carta. Carta da parati, per uno spazio vuoto.

Da dove proviene questo tuo interesse per il vuoto?

Dai miei studi. Tutto ha avuto inizio con il mio interesse per le riflessioni di Yves Klein sul vuoto. Mi sono laureato agli inizi degli Anni Ottanta con una tesi su sul teatro del vuoto e la spettacolarità nell’arte contemporanea. Da una parte c’era Klein. Dall’altra, sono rimasto profondamente attratto da Piero Manzoni e i suoi Achromes.

In fondo, il wallpaper di banconote mi permetteva di realizzare un grande achrome e forse di stabilire anche un legame con la sua opera più emblematica, la Merda d’artista. Loro sono i due artisti che maggiormente mi hanno influenzato e sui quali continuo a farmi ancora oggi delle domande.

Tuttavia nelle tue opere scegli di immettere un corpo o degli oggetti in un certo spazio, e questo vale anche per l’operazione alla Galleria Pack. Come si concilia questo tuo interesse per il vuoto e l’informe con la tua ricerca sull’azione che peraltro sconfina spesso nella costruzione scenica?

Per me si è trattato prima di tutto di pensare al vuoto e all’informe in stretto rapporto alla spettacolarizzazione. Tra gli altri riferimenti teorici per me importanti vi sono i diversi approcci maturati all’interno dell’Internazionale Situazionista. In particolare, mi sono interessato alle riflessioni di Guy Debord sulla società dello spettacolo e le sue diverse fasi di sviluppo. Ne Il grande sonno della trapezista, lo spettacolo si giocava esattamente sul vuoto, sull’assenza ma altrettanto sulla natura dello spettacolo. Il performer era dormiente e demandava ad altri l’azione vera e propria. In questo modo volevo far risaltare un aspetto volutamente anti-spettacolare.

Tra il 1977 e il 1981 ho lavorato molto su questa possibilità di scambio tra la riflessione sul vuoto e quella sulla spettacolarizzazione. Ho lavorato su quegli aspetti, più o meno connessi al vuoto, che portavano all’indistinto cercando anche di andare in direzione della critica. Nel 1980 avevo scritto un manifesto intitolato Il teatro monocromatico, in cui cercavo di fare risaltare l’omogeneizzazione quale elemento cardine per criticare la distinzione. Con il monocromo cercavo così di criticare la società dello spettacolo.

Gianni Colosimo in Il profumo dell’invisibile, 1987 – photo Paolo Pellion

Quanto è teatro e quanto è performance il tuo lavoro?

Anche se il mio lavoro mostra la sua natura teatrale, non mi sono mai posto i problemi del teatro. Semmai mi sono messo in crisi con quelli delle arti visive. Diversi aspetti della teatralità rientrano inevitabilmente nel mio lavoro, per via della natura strutturale di molte mie opere. Ma il principale riferimento rimane comunque quello delle arti visive. Il punto di partenza è l’immagine, un’intuizione da cui poi nasce un canovaccio per agire. Questo per me ha voluto dire lavorare a metà strada tra teatro di ricerca e arte contemporanea.

Nel 2011 al Centre Pompidou-Metz hai allestito una mostra in cui l’azione artistica si tramuta in pratica didattica.

È un progetto che è nato con uno scopo preciso: raccontare l’arte contemporanea ai bambini, ossia renderla comprensibile a tutti. Dopo il debutto al Centre Pompidou-Metz, nel 2012 la mostra è stata riproposta anche alla Sucrière di Lione. Nelle due sedi ho esposto un gran numero di opere con cui ho intrepretato alcuni dei più famosi lavori di alcuni tra i grandi maestri dell’arte contemporanea.

Per sviluppare il progetto mi sono divertito ad agire teatralmente. Mi sono messo nei panni del curatore, del pubblico, degli altri artisti e persino dei critici. L’idea è che se queste opere sono chiare per i bambini, possono esserlo per chiunque. Per ogni artista che ho interpretato, ho cercato di proporre delle sintesi in modo da offrire gli aspetti essenziali del loro lavoro. In totale ho scelto cinquantadue grandi maestri, tra i quali Beuys, De Dominicis, Warhol, Broodthaers, LeWitt, Buren, Sehgal. In pratica ognuna delle mie opere reinterpreta il modus vivendi, l’estetica e alcuni degli aspetti della loro pratica artistica.

Il mio tentativo è di facilitare l’ingresso in ciascuno dei loro mondi e rendere così riconoscibile il loro lavoro. L’obiettivo è anche quello di fare avvicinare il pubblico all’arte mettendo in discussione il suo valore nella nostra cultura attuale.

Davide Dal Sasso

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati