Carol Rama. Un ricordo in parole e fotografie

Era un pomeriggio di settembre del 2004, da poco aveva chiuso la mostra antologica a lei dedicata dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Affascinato dalle sue opere, dalla sua personalità, decisi di telefonare a Franco Masoero, il suo gallerista, per chiedere un appuntamento, con la speranza di potere incontrare Carol Rama. È quello che accadde. A qualche giorno dalla sua morte, a 97 anni, riproponiamo il risultato di quell'incontro con Andrea Ferrari, che allora venne pubblicato su Diario.

Carol Rama: nata a Torino nel 1918, dove vive e lavora.

E poi chiedere di incontrarla, e augurarsi che accada, che sia possibile. Entrare a casa sua e guardarsi attorno, osservare pazienti, nel tentativo di non smarrirsi. Come nella bottega di un antiquario “dada” in ogni angolo, a ogni parete, su ogni piano oggetti diversi l’uno dall’altro, tutti stupendi, suscitano curiosità e assumono nell’insieme una ben precisa collocazione: modelli di scarpe in legno, camere d’aria, lampade snodate, manichini da studio sono ordinati secondo una logica bizzarra, sicuramente mai casuale. Nero ogni muro, nere le tende: l’impressione è quella di esser parte di una scenografia teatrale in fase di allestimento, o di esser diventati, per un incantesimo, piccolissimi, e di muoversi in una grande tela di Alberto Burri… un “grande nero” appunto. Un sacco di juta oscura, una finestra che si affaccia sulla Mole Antonelliana.

Al centro della stanza una luce gialla e rossa di lamiera cade dal soffitto.

Sotto il triangolo luminoso lei: Carol!

Vestito nero, ciondolo “trifallico” al collo, treccia-corona.

I modi sono quelli della Torino colta e aristocratica d’antan, con uno sfondo di trasgressione per nulla ostentata. Gli occhi quelli dell’intelligenza. Le espressioni del volto, i gesti, i movimenti del corpo, quelli di un’attrice così brava da non farti capire più dove recita e dove no; padrona a tal punto di una tecnica da non aver più bisogno di utilizzarla. Le parole sono quelle del libro di storia che nessuno potrà mai scrivere, ma che tutti vorremmo leggere. Le opere sono quelle che vediamo nei cataloghi, nelle gallerie, nei musei d’arte contemporanea, nelle “antologiche” che si spostano da Torino a Rovereto, ma anche sulle pareti tappezzate di quella Torino colta e aristocratica che da una parte si copre il viso davanti a un’espressione irriverente, dall’altra è ben fiera (e chi non lo sarebbe?) di avere i “Rama” nelle proprie stanze.

In questa casa-quadro, mansarda-teatro, camera-diario, si parla di tutto, ma soprattutto si aspetta; si attende osservando lo sguardo di Carol proiettato in un altrove lontano e insondabile, che non sai cosa daresti per scorgerlo anche tu!

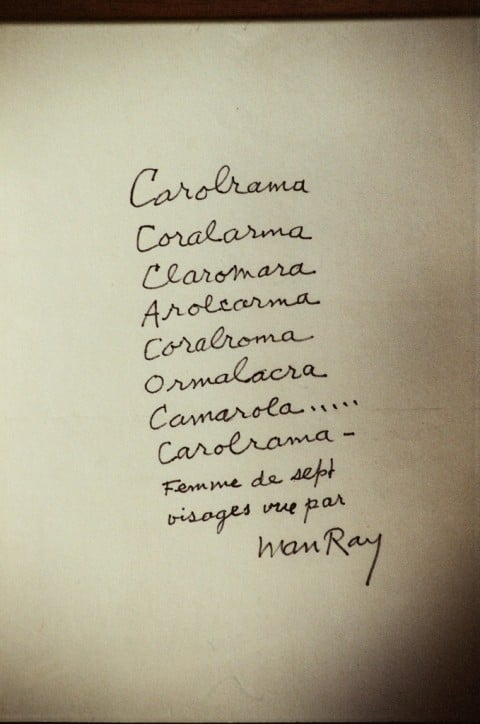

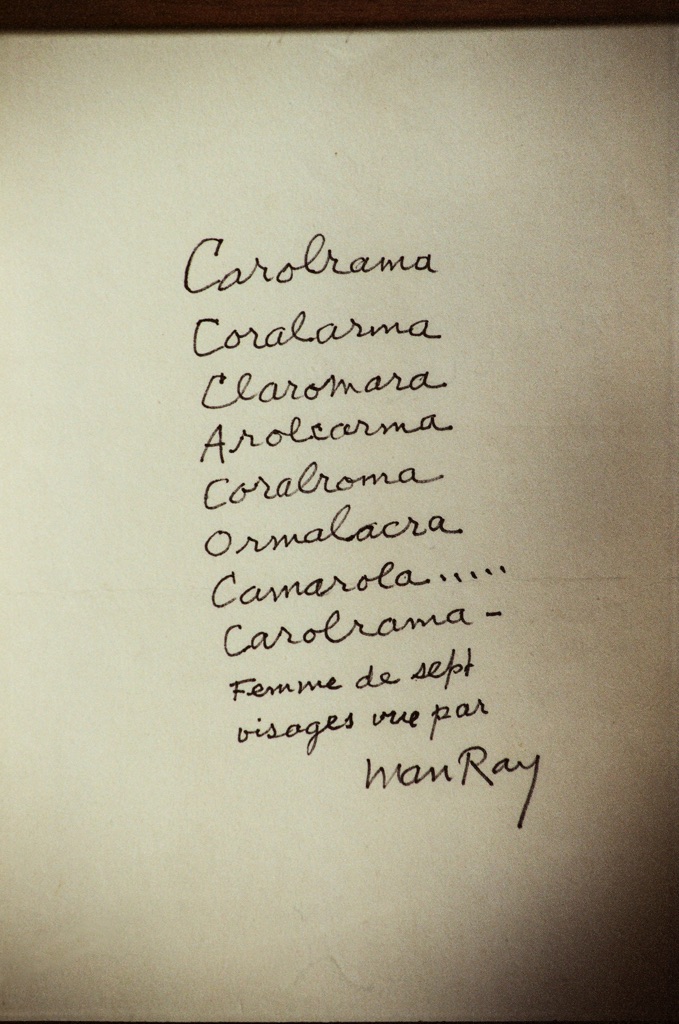

Poi all’istante la sua fronte si volta e ti racconta, ti insegna, senza la pretesa o la volontà di farlo. Le sue parole attraversano la storia dell’arte in maniera nuova, da “tergo”, prima che il pennello tocchi la tela: come si trattasse di un “dietro le quinte dell’arte”. Carol Rama racconta solo ciò che sa, ciò che ha vissuto “quel giorno, in quel luogo”, con una delle innumerevoli persone geniali con cui ha potuto condividere la fortuna della reciproca conoscenza. Ti dice che Man Ray era stato fortemente debilitato da una malattia nell’infanzia e la sua arte è nata lì, una sfida contro ciò che gli era stato tolto. E poi comincia a giocare con le parole, sostenendo che soltanto chi è stato “debilitato” nella vita sarà “nobilitato” dall’arte; che la vera “ispirazione” ha origine da una “privazione”.

Silenzio.

“Sì, quel ferro piegato laggiù è un regalo di Pablo Picasso, teneva appesi degli stracci; mi ha detto che se mi piaceva potevo prenderlo; poi ho fatto fare dei duplicati e l’ho usato in alcuni quadri. Che uomo Picasso! Era piccolo come me, forse poco più alto, ma poco… però che uomo!”.

E mentre Carol fa il gesto con le mani per dare un’idea della statura dell’amico Pablo, ti sembra quasi di vederlo sotto il palmo della sua mano, con la testa abbronzata e quei grandi occhi. È disorientante questa sensazione procurata dal dialogo con lei; in un lampo la sua mente isola un pensiero, una persona, un oggetto: lo preleva dal vissuto privato, dalla memoria comune e te lo propone lì, fisicamente.

Si parla anche di quadri, non molto per la verità.

“La tecnica non serve a niente. Se avessi fatto l’accademia avrei perso tutto… farei quello che fanno tutti… userei la lingua degli altri, non la mia… la lingua!… La lingua è la parte del corpo umano che preferisco, perché rimane sempre uguale, non invecchia mai”.

E allora viene in mente un dialogo che lei un giorno ebbe con l’amico Edoardo Sanguineti.

“Carol, sei molto intelligente, perché non scrivi?”.

“Ma io scriverei Italia con la G”.

E lui: “Ma forse se lo merita”.

E sarebbe sufficiente questo geniale scambio di battute per restituire in forma ermetica l’eccezionalità di una donna come lei. E verrebbe voglia di farsela raccontare, questa sua Itaglia, quella che lei vive e osserva da 86 anni, “settanta passati a dipingere”. Verrebbe voglia di porre a lei tutte quelle solite domande scontate che si rivolgono abitualmente alle persone importanti per sapere cosa pensino sulle questioni più diverse. Ma è preferibile stare ad ascoltare, quando di fronte ci si trova Carol Rama: “Ho iniziato a dipingere quei quadri dopo aver visto al telegiornale quelle enormi montagne di mucche morte, le mucche pazze, una sopra l’altra. Una montagna di mucche pazze! Che spettacolo! Che culi enormi!”.

Già…l’Itaglia!

Come in una giostra surreale siede sullo sgabello e ogni frase, ogni sguardo sono una rivelazione, tutto è arte intorno a lei: le sue opere appese ai muri, quelle degli amici, gli oggetti che le ruotano intorno, un’espressione del viso, i bicchieri di latta in cui versa l’acqua, le gomme nere sdraiate sul ferro alle sue spalle, quegli occhi di vetro sottile, l’anello d’oro nella mano destra… e Carol lo sa, ecco perché ha deciso di incoronarsi regina dell’arte.

Fuori il cielo è basso e grigio, dalla finestra semiaperta arriva aria scura e soffocante, preludio di un possibile temporale; il nero tutto intorno sembra amplificare questa mancanza di respiro, me lei rimane lì sotto quel vestito da sera, nobile, greca, seduttiva, quasi sibilla a cui chiedere un responso.

“Se iniziassi adesso farei la fotografa, mi piace proprio, ma non sono capace. Però mi sarebbe piaciuto tanto, perché la fotografia ti permette di conoscere, di osservare realtà diverse, di affrontare tante situazioni affascinanti, di incontrare persone straordinarie!”.

Silenzio.

Sorrido, con in mano la macchina fotografica, e lei seduta sullo sgabello di fronte a me.

Bellissima.

Forse a questo punto basterebbe riuscire a dire “grazie”, riavvolgere l’ultimo rullino e sapere di essere stati privilegiati.

È quello che faccio.

Prima di chiudere la porta sorride anche lei e manda un bacio con la mano.

E sorride.

Andrea Ferrari

http://www.pepefotografia.it/filter/portraits/Carol-Rama

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati