Inpratica. Critica come fraternità (IV): Paola Angelini

Marta Roberti, Gian Maria Tosatti, Giuseppe Stampone. Sono stati i protagonisti delle prime tre uscite di questa nuova serie della rubrica Inpratica. Adesso si passa a Paola Angelini. All’insegna della critica intesa come fraternità.

La sinistra cominciò a tremargli e per un paio

di secondi tutta la scena perse coesione. Ogni

cosa sembrò sparpagliata, irriconoscibile,

incorporata in un contesto separato da tutto

il resto: un guazzabuglio di oggetti insignificanti

che sobbalzavano sull’onda di una musica squilibrata.

Lucius Shepard, Settore Giada (1987)

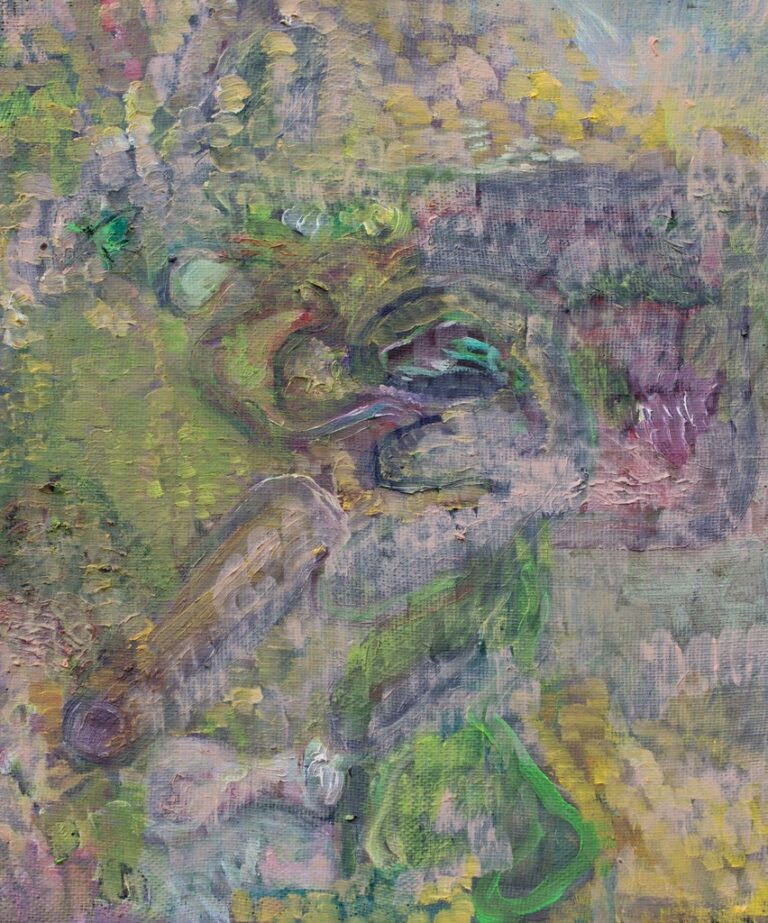

Paola Angelini (San Benedetto del Tronto, 1983) ha in mente l’accumulazione – e la pratica con grande voluttà. Stratifica e sovrappone livelli, dimensioni non solo di pittura, ma di idee come figure. Un volto compare spettrale nel cielo, ed è la traccia di un’opera precedente, scomparsa, sommersa. Dipinti di ottanta anni fa e romanzi di centoquarant’anni fa le servono non come semplici spunti, ma come piattaforme operative su cui costruire pittura: “Costruire rimane pur sempre l’ideale dell’uomo, ossia tenere viva questa finzione necessaria dell’immobile e del duraturo; e l’uomo continua a costruire, con le mani e col cervello, con le macchine e con l’arte; costruire, costruire, costruire; dal minimo oggetto a Dio: questo supremo capolavoro dell’uomo” (Alberto Savinio, Paradiso terrestre, in Tutta la vita, 1945).

L’immersione è la tecnica. Il rifiuto di un universo narrativo fatto di richiami sterili e di confini rigidi, di codici ammuffiti e di linguaggi morti. E, invece l’adesione, a una rete di raccordi e di rimandi che sono rigorosamente maleducati. L’immersione dello spettatore e del suo cervello in un mondo artistico ricco, denso, variegato. I collegamenti che saltano e si fanno immediati. Gli oggetti e gli stili e le forme diventano concrezioni da sfiorare e da brandire.

La coltivazione dell’abbondanza e della complessità è per Paola un modo, efficace, di opporsi radicalmente al conformismo pauroso, alla palude, alla stagnazione intellettuale e alla devastazione creativa. Di negare di getto un intero sistema di convenzioni che allontana l’arte dalla realtà e soprattutto dalla vita.

Una devozione al non risparmio di sé, nella convinzione che lo spreco in arte e nella produzione creativa sia un valore e non un difetto, qualcosa di cui essere orgogliosi e non vergognarsi. Se si accetta che l’accumulazione e l’elencazione funzionino davvero come indicatori di una crisi come passaggio, come transizione epocale (basta pensare al Gadda degli Accoppiamenti giudiziosi e del Pasticciaccio, o all’Arbasino di Fratelli d’Italia, e ancor più de La bella di Lodi, In questo Stato e Un Paese senza), quasi che raccogliere sulla pagina o sulla tela o sullo schermo i dettagli di un mondo che sta cadendo in pezzi servisse in qualche maniera a preservarlo, a inocularlo nel presente e nel futuro, allora è davvero come se la stratificazione di elementi e di frammenti in questi dipinti ci suggerisse la presenza di un altro paese – di un altro luogo spaziotemporale.

***

E di che paese, di che spazio, di che territorio si tratta? Ogni accumulazione – comprese quelle pittoriche – crea, in definitiva, una “sospensione del tempo”: una capsula temporale malata, distorta, ossessiva, che però proprio attraverso la distorsione e l’ossessione riesce a ottenere ciò che è stato espulso con cura dalle nostre società. Una volta sequestrati, il rapporto con la morte e con la vita, la relazione tra tempo storico ed eternità rivivono. All’interno di queste stratigrafie.

Questa “deviazione” si nutre esattamente di ciò che non fa parte, da troppo tempo, del sistema artistico inteso come produzione, fruizione – e manutenzione – del presente: il sacro, la magia, un sentimento arcaico, popolare della cultura – e della tradizione culturale. Non è un caso che Paola Angelini abbia costruito Apporto (2013-14), macchina barocca in cartapesta ispirata dalla tecnica degli artigiani di Nola e delle grandi costruzioni per la Festa del Giglio: in questo primo tentativo c’è tutto lo sforzo – molto promettente proprio perché così “inattuale”, devo aggiungere – di portare avanti uno scavo nella radice profondissima del rapporto tra arte, artigianato e realtà: “L’immensa potenza del negativo lungo tutto l’arco della vita individuale, col suo corteo di traumi, scacchi, frustrazioni, e la correlativa angustia e fragilità di quel positivo per eccellenza che è l’azione realisticamente orientata in una società che ‘deve’ essere fatta dall’uomo e destinata all’uomo, di fronte a una natura che ‘deve’ essere senza sosta umanata dalla demiurgia della cultura: ecco – si dirà – la radice della […] magia” (Ernesto De Martino, Sud e magia [1959], Feltrinelli, Milano 2011, p. 89).

Si tratta dunque di una deviazione importante e carica di presagi rispetto al corso stanco, avvizzito che sembra caratterizzare ancora oggi la stragrande maggioranza della conformistica produzione artistica, a livello nazionale e internazionale. Fatta, come tutti sappiamo, di noiosi e innocui giochini postpostpost, di rifugi paurosamente infantili in un passato recente e lontano immancabilmente idealizzato, depurato con cura di tutte le scorie autenticamente disturbanti (e perciò incommensurabili con il presente).

Ma l’immaginazione è un’altra cosa: umana; biologica (intimamente connessa cioè alla vita); spuria; disobbediente, maleducata; traumatica; pericolosa, e pericolosamente piacevole.

Christian Caliandro

Una parte di questo testo è stata pubblicata, in forma diversa, in “Visioni per un inventario: una mappa del navegar pitoresco” a cura di Andrea Bruciati, cat. mostra, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 21 marzo-21 aprile 2014, Quodlibet 2014, p. 110.

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati