Arte & innovazione. L’editoriale di Michele Dantini

Il nodo complesso che lega arte, economia e creatività è il soggetto di una nuova serie di articoli che pubblicheremo ogni sabato. Si comincia con quello di Michele Dantini, che riflette su modelli di sviluppo, teoria dell’impresa e learning society.

LEARNING BY LEARNING

Può essere utile per noi considerare una qualsiasi scena artistica locale – nazionale, regionale, cittadina – dal punto di vista della teoria dell’impresa. I processi di crescita (o “sviluppo”) più vantaggiosi per la comunità sono sostenibili e a lungo termine. Sono processi che si dicono endogeni, cioè generati per via interna: si autoalimentano (in misura decisiva), integrano i migliori “saperi” disponibili, creano occupazione qualificata e reddito elevato. Presuppongono innovazione tecnologica e diffusione di conoscenze. Ricerca, formazione, produzione sono qui chiamate a collaborare virtuosamente sul territorio perché la platea delle persone che partecipano dell’incremento di abilità e ricchezza si ampli in modo costante.

Abbiamo trovato una prima definizione di “fioritura”, non solo economica ma civile (il termine è di Phelps): educazione permanente, pari opportunità, lealtà reciproca, mobilità sociale. È learning by learning, autoeducazione all’apprendimento: non solo learning by doing. Tuttavia possono darsi anche modelli di crescita meno desiderabili, tipici di economie periferiche o semiperiferiche: processi alimentati dall’importazione di beni, ad esempio. Si parla in questo caso di processi esogeni, sostenuti da innovazione prodotta altrove. Questi processi non hanno effetti capacitanti e creano disuguaglianze crescenti: tra chi distribuisce (i pochi) e chi consuma (i molti). Ecco che ci si impone la mesta scena di comunità economicamente dipendenti: comunità che non producono (o producono in settori a bassa tecnologia, poco remunerativi e facilmente contendibili) e rinunciano a competere per industrie a più alta tecnologia (più remunerative e meno contendibili).

Un’economia in larga o larghissima parte dipendente è un’economia depressa. Per chi ne fa parte, crimine o emigrazione sono i due soli modi di agganciare lo “sviluppo”. Nessuno dei due modi è sostenibile a lungo termine: distrugge le risorse cui attinge. Accade così che un’economia depressa si avviluppi su stessa (visto Sicario? Un film che, guardato da punti di vista chicanos, è un mirabile saggio sulla circolarità viziosa dello “sviluppo del sottosviluppo”).

IL MERCATO CHE NON SI AUTOREGOLA

Torniamo al modello aureo: durevole prosperità economica e crescita civile. Le condizioni per avviare processi endogeni sono, come già accennato, innovazione tecnologica e diffusione di conoscenze. Sono condizioni correlate: perché si dia innovazione tecnologica nel medio e lungo periodo occorre infatti che la competizione si instauri in un regime cognitivo di “informazione completa”. A questo possono contribuire il buon funzionamento delle istituzioni educative superiori da un lato (università et similia); e il rispetto delle regole dall’altro. L’uno e l’altro garantiscono quell’adeguata competizione che monopoli o cartelli hanno tutto l’interesse a intralciare.

Lungi dall’essere un meccanismo che si autoregola, se lasciato a se stesso il “mercato” crea concentrazione, premia la rendita e distrugge competizione. Questo è quanto. In assenza di politiche antimonopolio (open source, sostegno all’editoria indipendente, politiche della ricerca e del diritto allo studio e altro), l’“accesso al mercato” è reso impervio da quelle che vengono chiamate asimmetrie informative. Questo è anche il motivo per cui Stiglitz, nel suo recente Creating a Learning Economy, polemizza con il punto di vista neoliberista e invoca tutele per quelle che chiama “Infant-Economies”: habitat di innovazione incipiente e futura, non ancora produttivi di profitto (ne scrivo qui). Comunque la si intenda, l’innovazione prevede chiaroveggenza, ostinazione, fiducia incrollabile, defatiganti attitudini all’autocorrezione e uno spreco che potremmo definire “strategico”. Non è stricto sensu “economica”, al contrario. Ma può diventarlo in seguito, se guadagna l’accesso al mercato.

LA SCENA ITALIANA DELL’ARTE

Compiamo adesso una brusca sterzata discorsiva e veniamo alla scena artistica italiana recente. Assomiglia paurosamente a un’economia dipendente. Importiamo “brevetti” e licenze estere senza investire adeguatamente in cicli di apprendimento e “innovazione tecnologica”. Sussistono logori monopoli interpretativi – Celant e Bonito Oliva per i decenni che vanno dai Sessanta agli Ottanta. Accogliamo di buon grado la tesi patriarcale dell’“ignoranza” efficace (Bonami). E il criterio che adottiamo per promuovere l’arte italiana all’estero è quello, subalterno, dell’“esportabilità” – cioè dell’esaudimento delle aspettative delle comunità culturali dominanti, angloamericane o altro (la citazione è da Gioni). Così parla, nel mondo dell’impresa, non chi innova ma chi sceglie per sé il ruolo gregario del subfornitore. Dove mai vogliamo andare, con quale forza e profondità, con simili gatekeepers?

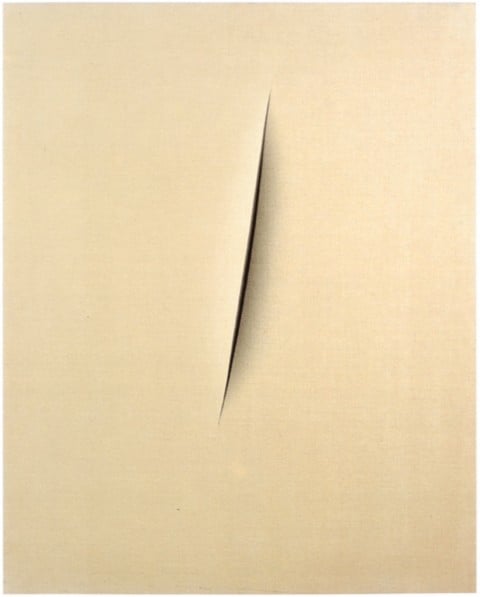

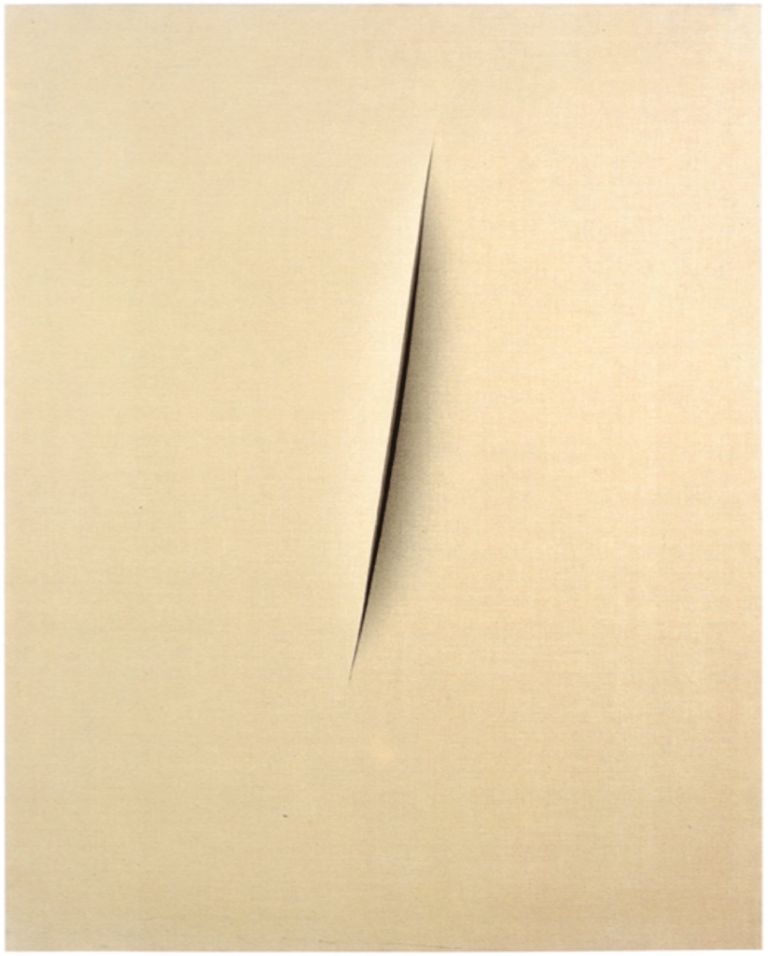

Conformismo e approssimazione non pagano, mai: tantomeno nei territori della Grande Creatività. È vero invece che l’arte italiana postbellica ha giocato un ruolo preminente a livello internazionale, in primo luogo tra secondi Cinquanta e primi Settanta, sinché gli artisti stessi, Burri e Fontana in primis (non i critici accademici; tantomeno i “curatori”), hanno saputo mantenere aperto un dialogo profondo e vitale, per niente convenzionale o superficialmente imitativo, con la grande arte del passato – un dialogo inventivo e resistente al tempo stesso.

LA DITTATURA DELL’EXPORT

Chiunque si occupi in modo professionale di arte contemporanea oggi in Italia è (o dovrebbe essere) costretto a muovere dal riconoscimento di una circostanza cruciale: l’affermazione di strategie via via più autoritarie di normalizzazione pro-export dell’attività degli artisti italiani nei decenni postbellici. Ogni altro trending topic è semplicemente irrilevante, o peggio. Non sono mancate manifestazioni di dissenso e insofferenza, anche se tacite o indirette – basti pensare a Manzoni e Fabro, Boetti e Cucchi, Paolini o De Dominicis, per non citare che i seniores. Né sarebbe difficile riferirsi a alcuni tra gli “irregolari” attualmente più interessanti, come Favelli, Zuffi o Lambri. Come che sia, il postulato stieglitziano della protezione di una “Infant-Economy” è stato durevolmente disatteso da un “mercato dell’arte” (categoria sotto cui desidero includere il “discorso sull’arte”: quotidiani e riviste non accademiche in primo luogo) irragionevolmente proteso all’acclamazione di modelli stranieri e caratterizzato da distruttivi criteri short term. “Per uno studio del nesso Centro|Periferia in campo artistico”, osservavano giustamente Carlo Ginzburg ed Enrico Castelnuovo nel 1979, “l’Italia appare un laboratorio privilegiato… In un’età in cui anche le bottiglie di Coca-Cola si configurano come segno tangibile di vincoli non solo culturali, il problema della dominazione simbolica, delle sue forme, delle possibilità e dei modi di contrastarla ci tocca inevitabilmente da vicino”.

La fiducia acritica nelle ragioni selettive del “commercio [artistico] internazionale” e l’assenza di adeguato riconoscimento o “protezione” dei processi endogeni allo stato iniziale – tra questi l’apprendimento dell’eredità culturale da parte delle più giovani generazioni nelle Accademie di Belle Arti – non possono mai avere effetti tonificanti o propulsivi sulla scena artistica locale. E di fatto non li hanno avuti. Disorientano, incoraggiano l’astuzia e il mimetismo, distolgono dal rischio e dalla sfida individuale. Ostruiscono infine – ed è la conseguenza più grave – l’accesso immaginativo e emozionale a quelle opere-Madri che ci attendono qui e là, incuranti delle cronologie lineari della storia dell’arte, nell’ambito di una tradizione nativa di formidabile autorità e potenza.

UNA SOLUZIONE?

Per costruire una “learning society”, nell’arte contemporanea italiana, dobbiamo tornare a cose semplici e risolutive: e in primo luogo a “leggere” le immagini, tutte le immagini, non solo le elettive e canoniche, infrangendo l’infeconda cornice di prudenza, luogo comune o fuorviante dottrina entro cui troppo spesso le abbiamo imprigionate.

Michele Dantini

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati