Lo scatto di Schrödinger. Quando la fotografia è un mutante

Il nostro rapporto con la fotografia è diventato schizofrenico. La usiamo costantemente, sfruttando il suo potere documentativo, ma allo stesso tempo non ci fidiamo mai del tutto di ciò che vediamo. Perché la manipolazione è ovunque, e persino la post-produzione è un concetto del passato.

LA FOTOGRAFIA È VIVA. E ANCHE MORTA

La fotografia sta subendo una mutazione. Non si tratta soltanto di un’evoluzione tecnologica, ma anche e soprattutto filosofica e sociale. Il dato più rilevante riguarda il suo rapporto con i concetti di realtà e verità, un rapporto divenuto permanentemente schizofrenico: da un lato si fotografa di continuo, esibendo gli scatti su siti web, smartphone e social network come prova dell’esperienza e come strumento per l’auto-racconto; dall’altro si dubita costantemente della genuinità di qualsiasi immagine a causa di una conoscenza sempre più diffusa dei processi di manipolazione.

La fotografia, dunque, soprattutto nella sua accezione documentaria, è diventata come il proverbiale gatto di Schrödinger: è sempre, allo stesso tempo, viva e morta. Ma siamo davvero in grado di distinguere un’immagine “genuina” da una manipolata? Un’immagine sintetica da uno scatto fotografico? E quanto pesa ancora, in fondo, questa distinzione?

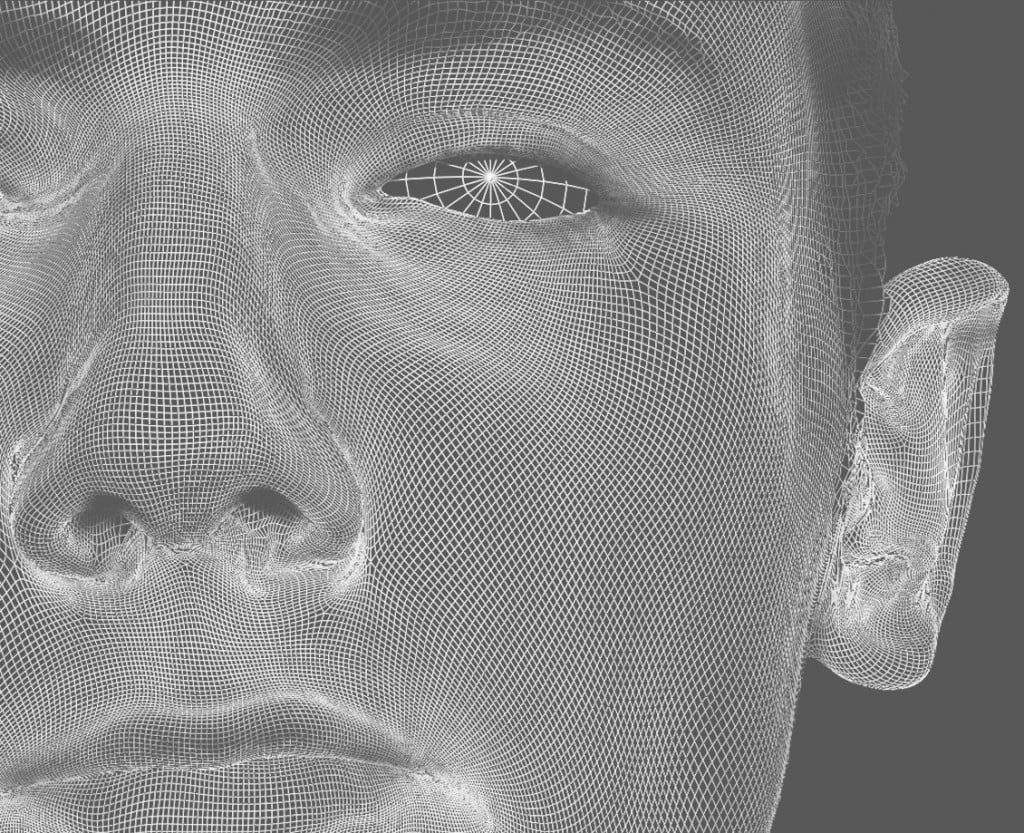

David O’Reilly, Self Portrait with close up wireframe – I feel like I did a good job of capturing my own soul with this, dal blog HyperRealCG

SEMBRA VERO. ANZI, È VERO

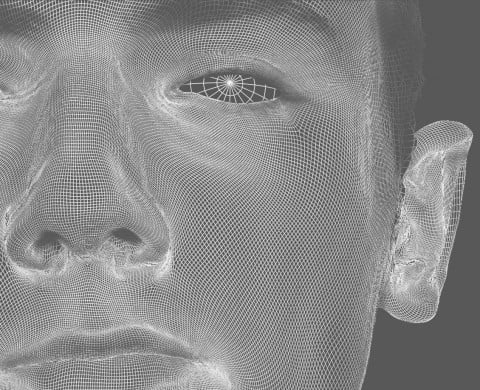

Un esempio illuminante per cominciare ad analizzare la questione è rappresentato dal progetto HyperRealCG, lanciato all’inizio del 2015 da una coppia di artisti, Kim Laughton e David O’Reilly. Entrambi da sempre interessati alla grafica computerizzata e all’animazione, hanno lanciato un blog sulla piattaforma Tumblr tutto dedicato al tema. I post erano immagini pubblicate come esempi di computer grafica particolarmente riusciti, impressionanti nella loro capacità di mimare il reale. In pratica, elaborazioni sintetiche talmente ben fatte da sembrare, in tutto e per tutto, fotografie in alta risoluzione.

Il sito ha avuto un grande successo ed è stato segnalato da numerosi magazine, di settore e non (tra cui Gizmodo e Huffington Post), corredato da commenti stupefatti sulla capacità delle macchine di riprodurre la realtà (“È pazzesco quanto oggi l’arte riesca ad avvicinarsi alla vita”, hanno scritto). Peccato che le immagini postate sul blog fossero davvero delle fotografie, nonostante le didascalie riportassero dettagli sul software utilizzato e addirittura sul tempo di rendering necessario a realizzarle.

Un sito-burla, direte voi, confezionato apposta per catturare l’attenzione di un’editoria online sempre a caccia di notizie acchiappa-click. Sì, ma non solo. Si tratta anche di un esperimento sociale di grande rilevanza, portato avanti con gli strumenti più classici dell’arte concettuale, uniti a una consapevolezza tutta contemporanea nell’uso degli strumenti di comunicazione, del web in particolare.

Kim Laughton e David O’Reilly, This scene is my tribute to Pixar’s short film Luxo Jrr, dal blog HyperRealCG

LA SINDROME DELL’ANTIBUFALA

Un altro esempio di quanto l’atteggiamento sociale nei confronti della fotografia sia pericolosamente ambivalente è rappresentato dalle cosiddette immagini “virali”, fotografie che circolano freneticamente sui social network, rimbalzando di bacheca in bacheca. Queste immagini, che rappresentino eventi naturali straordinari, comportamenti illeciti oppure accadimenti storici inventati a tavolino, vengono spesso trattate dagli utenti della Rete come vere e proprie “prove” presentate a sostegno di questa o quell’altra tesi. Esiste addirittura un’espressione caratteristica, entrata ormai a far parte del linguaggio del web, che simboleggia l’esistenza di questa fiducia residua nella capacità probante delle fotografie: “Pics or it didn’t happen”.

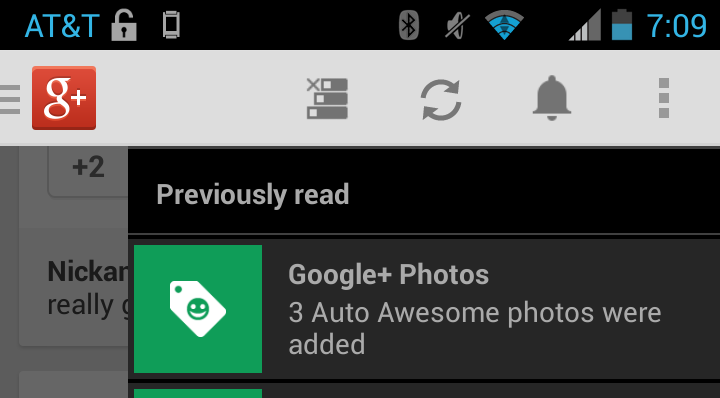

Allo stesso tempo, sulle stesse identiche piattaforme, si fa a gara a chi commenta per primo, sotto l’immagine di turno: “Ma è fatto con Photoshop, non è reale”. E questo, naturalmente, succede anche con immagini di fatto non manipolate. Ma ciò che rende il panorama ancora più complesso (e un po’ inquietante) sono gli avanzamenti nel campo della computational photography. Sempre più spesso, infatti, le immagini non hanno bisogno di arrivare allo stadio della post-produzione per essere modificate. Il software che ci permette di scattarle prende già, a monte, molte decisioni al posto nostro. E mentre alcune di queste decisioni hanno un impatto minimo (più luce, meno luce, colori leggermente virati), altre sono molto meno innocue.

IL SOFTWARE DECIDE LA REALTÀ

La nostra macchina digitale, il nostro smartphone, ma anche alcuni programmi di archiviazione online come Google Plus (che utilizza il sistema Auto Awesome), possono decidere di cambiare le immagini a nostra insaputa, stabilendo le caratteristiche della foto in base allo stile dei nostri scatti precedenti. Oppure possono fondere più immagini insieme per ottenere una terza immagine perfetta. Che, però, documenta un momento mai esistito (è successo ad esempio allo studioso di intelligenza artificiale Robert Eliott Smith, che ne parla in un articolo dal titolo It’s Official: AIs are now re-writing history).

La fotografia, si sa, ha sempre intrattenuto un rapporto controverso con il suo referente, sin dalle origini. La manipolazione dell’immagine non è infatti qualcosa che pertiene esclusivamente alla nostra epoca, esistendo, in varie forme, sin dai tempi del dagherrotipo. Ora però anche il concetto di post-produzione sta diventando obsoleto, spingendoci verso un’epoca di immagini “costituzionalmente ibride”. Allo stesso tempo, sempre, vere e false.

Valentina Tanni

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #28

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati