L’importanza di chiamarsi Ernesto. Ernesto Neto

Un insolito approccio poetico con schiere di visitatori rinviate a uno stadio arcaico della civiltà. C’è molto di più, e di diverso dal solito, nell’operazione condotta nei mesi scorsi a Vienna dall’artista brasiliano, che mette sotto inchiesta il rapporto tra l’uomo e il suo ambiente. Certo, lui non ha rinunciato del tutto a mostrare i sacchi che lo hanno reso riconoscibile nel pianeta arte. Ma stavolta vuol sottolineare l’abisso tra il nostro mondo e quello di una delle comunità amazzoniche che lui ha portato alla TBA 21, proponendosi come regista di un lungo incontro tra il pubblico e la tribù degli Huni Kuin.

COP 21 docet! È storia di questi giorni la riflessione sugli esiti ambigui del recentissimo convegno mondiale di Parigi, la cui premessa imponeva ai governi nazionali d’impegnarsi collettivamente contro le emissioni di gas serra, causa principale dell’inquinamento atmosferico e di epocali cambiamenti climatici. Al termine del meeting, tra i 196 Paesi partecipanti sono scaturiti accordi poco incisivi e non direttamente vincolanti, indice di una mancata presa di coscienza circa l’urgente attuazione di politiche ambientali.

Guarda caso, Ernesto Neto (Rio de Janeiro, 1964) sembra aver giocato d’anticipo nel farsi portavoce, nei mesi scorsi, di quelle collettività indigene dell’Amazzonia che ancora nel XXI secolo vivono in simbiosi con il proprio habitat, conformandosi corpo e mente ai fenomeni di “madre natura”.

Ci si può chiedere, per l’appunto, se l’arte possa proporsi come arma efficace, rispetto alla prassi politica, nel dare vigore a un’etica del bene comune, vincolandola al postulato della salvaguardia del pianete. Insomma, l’artista ha portato ospiti speciali alla fondazione TBA21 gli Huni Kuin, un’autentica tribù della foresta amazzonica. Negli incontri con il pubblico, ogni indigeno ha parlato – in portoghese – di aspetti tipici dell’ecosistema a cui la comunità appartiene, obbedendo a una sorta di regola aurea, chiamata Aru Kuxipa. È il totem immateriale e segreto che costantemente vincola questi indigeni al loro spazio vitale.

Partiamo dal titolo della tua mostra, Ernesto Neto and the Huni Kuin – Aru Kuxipa: puoi introdurci in questo linguaggio esotico – dovrei dire esoterico – posto dopo la congiunzione “and”?

Huni Kuin è il nome dell’etnia aborigena dell’Amazzonia di cui ho voluto portare a Vienna una folta rappresentanza, e tra essi degli sciamani. Sono amerindi che vivono nella foresta al confine tra Brasile e Perù. Nel loro linguaggio, il nome con cui si identificano significa “uomini veri”. E Aru Kuxipa significa “sacro segreto”, ma può voler dire anche altro, perché il loro è un linguaggio che oscilla tra differenti significati e contesti.

Esiste un particolare legame tra te e gli aborigeni Huni Kuin?

Certamente, e sta nel fatto che, in questo evento, io e loro siamo stati coinvolti in una collaborazione attiva e reciproca, che in effetti non si è consumata solo in pochi giorni. Personalmente, ho cercato nel loro sapere e nelle loro conoscenze naturalistiche – chiamiamole pure Aru Kuxipa, appunto – una spiritualità nuova da immettere nel mio lavoro futuro.

Tu credi che esista realmente un “sacro segreto” che coinvolge tutti, un qualcosa che ci è accanto, che ci ispira?

Ho imparato che il sacro segreto ci accompagna sempre. Purtroppo noi, la cosiddetta società civilizzata, abbiamo abbandonato la sacralità del mondo, incamminandoci verso una modernità che ci ha fatto smarrire il rapporto che ci armonizzava con la natura. La sacralità che questa gente porta a noi è nella loro natura. La sacralità è nel vento, nelle piante, nel sole, nei fiumi, nelle montagne, negli animali, negli insetti e in ogni altra creatura della terra. Ma il sacro segreto esiste anche in quel che diciamo, è anche nel nostro comportamento.

Installazione di Ernesto Neto al Sigmund Freud Museum di Vienna (2005), Archiv Sigmund Freud Museum Wien

Questo evento ha segnato un tuo ritorno a Vienna, città legata al padre della psicoanalisi. In effetti, una decina di anni fa hai realizzato un’installazione proprio al Museo Freud. Quale interesse avevi a esporre lì?

Da giovane sono stato affascinato dalla psicoanalisi, da Freud, da Lacan. Ma soprattutto Freud è stato estremamente importante: nelle sue parole ho trovato molte cose che mi hanno introdotto a nuove aperture concettuali.

Qual è effettivamente il tuo rapporto con la psicanalisi?

Sempre da giovane, ho fatto psicoanalisi per qualche anno, e per me è stato molto importante. Ho letto qualche suo libro, Totem e tabù per esempio, ma anche altri: scritti importantissimi.

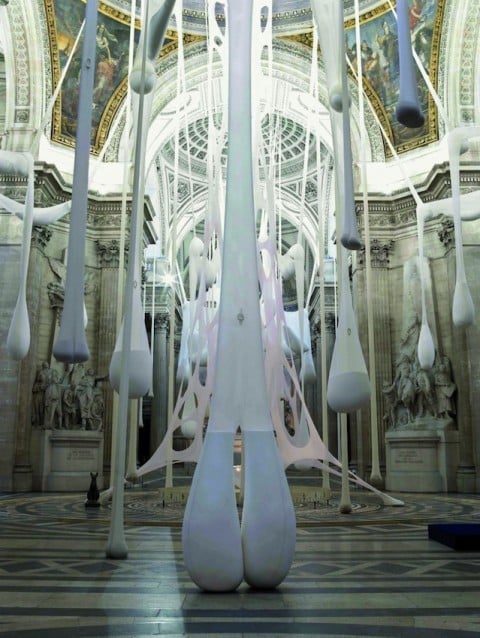

I titoli che utilizzi per le tue esposizioni appaiono sempre molto carichi di significato, anche se non semplici da capire. Nel tuo curriculum c’è un titolo molto particolare, Léviathan Thot. In realtà, è la mostra che hai allestito al Panthéon di Parigi nel 2006 e che fece restare il pubblico a bocca aperta e con il naso all’insù per via delle tue megasculture elastiche che pendevano dall’alto. Cosa stava a significare il titolo?

L’esposizione che dovevo allestire al Panthéon, edificio molto rappresentativo per Parigi e la Francia, doveva occupare uno spazio tra passato e modernità, dove si trova il Pendolo di Foucault che mostra il movimento del mondo. Così ho realizzato di avere la possibilità di fare un’opera tra queste due icone della cultura e della modernità, un sublime oggetto pubblico e uno altamente scientifico. Ho realizzato, allora, che la mia opera doveva essere gigantesca, immaginando pure che qualcuno tra il pubblico avrebbe potuto esclamare: “Oh, che mostro!”. Così decisi di chiamarlo Léviathan Thot.

Sì, ma quale importanza davi all’accostamento di quei due nomi tanto evocativi?

Dovendo riempire un enorme spazio vuoto, ho voluto creare un mostro espressivo. Léviathan è il mostro invisibile e potente che noi stessi abbiamo creato, il mostro che ci domina e ci accompagna. E ho poi pensato di mettere insieme lo spirito di questa divinità con qualcosa di opposto. Thot, nell’antico Egitto, è il dio del sapere, delle idee, del movimento. Nell’unione dei due spiriti ho creduto di aver trovato un equilibrio. Quel che mi piaceva molto era anche la combinazione delle due parole, il loro suono: “Léviathan Thot, –Than Thot, -Than Thot…” [ripete più volte ritmando, N.d.R.].

A caratterizzare l’incontro con la tribù Huni Kuin, alla base del quale ci sono evidenti risvolti ecologici, tu hai inserito un’espressione chiave, “ancestral futures”, in realtà una contraddizione logica. Puoi chiarirmi questo aspetto?

Se entri in contatto con il popolo Huni Kuin, ma qui possiamo includere tutti i popoli amerindi, scopri che hanno un forte legame con i loro antenati. In tutti i sensi, ogni aspetto della loro cultura deriva dagli antenati. La loro relazione con il soprannaturale avviene attraverso gli spiriti dei padri.

Per fare un esempio, gli antenati sono nei loro sogni, cosa che fa pensare proprio a Freud. Il mondo in cui vivono, visto con i nostri occhi, è certamente rivolto al passato. Ma la mia sensazione è piuttosto che loro potrebbero essere il nostro futuro, perché la relazione che hanno con la natura è ciò di cui noi potremmo avere bisogno nella nostra società.

Potrebbe essere veramente questo, secondo te, il nostro destino?

Solo prendendo le distanze dalla nostra culturalizzazione della natura ci sarà possibile respirare la spiritualità che certi popoli hanno ancora, incorporandola nella nostra modernità. È una possibilità di abbattere il Léviathan, che incarna la volontà di possedere tutto, oltre al modo di ferire il nostro corpo e il pianeta Terra.

La mostra alla TBA21, marcatamente antropologica, segna un cambiamento, un’evoluzione o cos’altro, per il tuo modo di intendere l’arte?

Questa mostra è senz’altro un’esperienza nuova, come è stata per me ogni cosa che ho fatto nella vita. C’è senz’altro una connessione tra la mia cosmologia e quella degli Huni Kuin. Così penso che il tempo vissuto con loro aprirà una porta alla mia spiritualità e alla mia arte, giacché, in fondo, la mia arte ha sempre avuto una costante relazione con il naturale.

Franco Veremondi

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati