Città critiche: Roma. Il racconto di Ludovico Pratesi

Una conversazione sull’arte contemporanea con uno dei suoi curatori italiani più affermati ha deviato lungo una via diversa. Dove i ricordi personali, soprattutto legati agli Anni Settanta, si sono combinati suggestivamente a varie viste su una Città Eterna e un grande Paese, al momento entrambi piuttosto affaticati.

Quando e come ti sei avvicinato al mondo dell’arte?

Il passaggio personale da un orizzonte più ampiamente culturale a quello più specialistico dell’arte è avvenuto nel corso di diversi anni, con un percorso che, dai primi interessi legati all’arte antica, mi ha portato a occuparmi di arte contemporanea intorno alla metà degli Anni Ottanta, in maniera casuale e non programmata. Sono nato nel 1961, e quindi il mio periodo di formazione è avvenuto negli Anni Settanta: un periodo di straordinaria vivacità per Roma, la città in cui ho sempre vissuto, in cui da un lato risultava difficile distinguere gli ambiti d’azione come siamo abituati a fare oggi, dall’altro vi erano ancora ambiti culturali molto più affermati rispetto all’arte contemporanea.

Cosa ricordi, in particolare, di quegli anni?

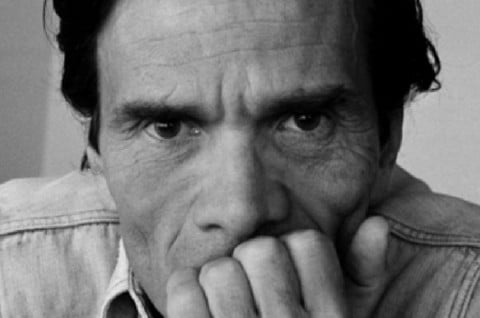

Ricordo una data come spartiacque fondamentale sia per me, allora uno studente di liceo, che per la storia intellettuale dell’intero Paese: il 2 novembre 1975, giorno della morte di Pier Paolo Pasolini. Si trattava di un personaggio controverso, costantemente al centro delle polemiche, o meglio ancora, delle discussioni culturali italiane: la sua scomparsa non creò soltanto un lutto collettivo, soprattutto ha segnato un prima e un dopo, uno spartiacque che probabilmente non siamo ancora riusciti a comprendere appieno.

Per quale ragione?

Dipende, credo, dal fatto che gli Anni Settanta sono un periodo che non è ancora stato de-scritto né tantomeno rappresentato in tutta la sua controversa grandiosità, schiacciato tra la grande bellezza – o almeno spensieratezza – degli Anni Sessanta e l’ingombrante chiassosità degli Anni Ottanta.

Torniamo alla tua esperienza.

I miei Anni Settanta sono indissolubilmente legati a Roma, allora un osservatorio e un palcoscenico unici: a quel tempo la città era vivace, conviviale e internazionale. La cultura veniva vissuta in una dimensione collettiva e quasi quotidiana, anche grazie a una geografia di luoghi molto precisi in cui ci s’incrociava continuamente. In più, come dicevo, in città si respirava un’atmosfera esaltante dove erano soprattutto la letteratura e il cinema a dominare: l’arte contemporanea viveva più appartata, meno pubblica: l’affermazione del contemporaneo come lo intendiamo oggi allora non era neppure immaginabile.

A cosa si doveva tanta attività?

È indubbio che la grande novità degli Anni Settanta e il principio attivatore di quell’atmosfera fu l’Estate Romana, tra il 1977 e i primissimi Anni Ottanta: l’arco illuminato delle giunte di Argan e Petroselli insomma, anche se il motore di tutto era evidentemente Renato Nicolini. Fortissimo era, in quell’esperienza, il senso di cultura intesa non come intrattenimento ma come fondamentale valore condiviso, collettivo e identitario, non solo come valore politico ma anche in maniera fisica: per la prima volta gli spazi archeologici e monumentali della città, prima considerati off limits, si aprivano alla fruizione da parte di vere folle che si riunivano per discussione pubblica di libri, la visione di film o la lettura di poesie.

Ricordi un episodio particolare?

Ritengo che la proiezione nel 1981 del Napoléon di Abel Gance sull’Arco di Costantino accanto al Colosseo sia stato il momento più impressionante di quella stagione: un periodo in cui ogni avvenimento culturale acquisiva una dimensione politica e quindi eroica, dunque un film con un soggetto simile a suo modo era quasi il coronamento logico dei tempi! Poi c’è da considerare che tutto questo avveniva con un sentimento d’importanza della città nel mondo che, con gli Anni Ottanta, si è disperso. Ancora a proposito di quella proiezione, il fatto che in prima fila ci fosse il ministro della cultura francese, Jack Lang, accanto a Renato Nicolini sembrava quasi naturale, e dava ai romani l’idea della centralità culturale di Roma, del suo essere un riferimento internazionale. L’Italia nel suo complesso, del resto, allora era un Paese culturalmente molto sicuro di sé, e gli italiani non provavano in alcun modo il sentimento di provincialismo o “secondomondismo”, come invece capita oggi tanto profondamente di avvertire.

Nel tuo riferirti alla stagione, quasi all’epopea della prima Estate Romana, sembri rinviare a un impegno forte dell’amministrazione pubblica.

Sì e no. In realtà tutto avveniva con grande spontaneità, e con fortissime spinte dal basso. La cultura nel suo complesso era vissuta come un’esperienza politica e civile, era l’anima di una città in cui tutti si incontravano con facilità, naturalezza e senza intermediazioni. Perfino gli scrittori più in vista, come Italo Calvino o Leonardo Sciascia, che in quel periodo rappresentavano dei punti di riferimento culturali fondamentali, erano molto disponibili a discutere anche con un ragazzo come me con grande semplicità, nel corso delle innumerevoli occasioni di ritrovo. Che erano spesso legate a riviste (penso all’esperienza di Nuovi Argomenti, riavviata proprio allora), a giornali (La Repubblica a quei tempi era sentita come il quotidiano della città) o ancora a contesti culturali ben precisi, su tutti l’Accademia di Francia a Palazzo Farnese. Poi c’erano i luoghi di per sé conviviali, come La Luna, un locale in via Laurina dove si ballava musica rock e reggae, dove Renato Nicolini e Roberto Benigni erano di casa. Le serate finivano lì, dopo essere stati ad ascoltare i cantautori come Francesco De Gregori o Mimmo Locasciulli al Folkstudio o a cineclub come il Filmstudio (dove ricordo il giovane Nanni Moretti presentare il suo primo film, Io sono un autarchico) lungo un discutere appassionato e continuo. A pensarci bene, in termini di storia della cultura a Roma sarebbe interessante ricostruire il cambiare dei tempi attraverso i luoghi: con gli Anni Ottanta, per esempio, l’arte contemporanea ha preso piede in un circuito del tutto diverso da quello che ho finora descritto, fatto di posti come ristoranti o bar frequentati da artisti – L’Augustea a largo Augusto Imperatore, Hemingway a piazza Rondanini – via via sempre più assorbiti da una dimensione di feste private.

Come si inquadravano le tue esperienze culturali nella storia più ampia di quei tempi?

La morte di Pasolini, con quella di Moro nel maggio 1978, si è come insediata un’ombra che non si è più dileguata. Fino a quel momento, tutto intorno potevano anche esserci scontri violenti, come le manifestazioni del 1977, ma rientravano in una sorta di dimensione onirico-eroica in cui non si percepiva un senso di imminente tragedia.

Dopo invece cosa accadde?

Dopo l’uccisione di Moro, lo spirito collettivo cambiò. In ogni caso, ancora per qualche anno almeno quello spirito rimase caratterizzato da un senso di visione intensa e condivisa, in cui la cultura rimaneva un valore fondamentale in sé, a prescindere dalla sua dimensione economica o semplicemente turistica. Ogni avvenimento culturale, dal teatro sperimentale al cinema d’autore, dalle mostre d’arte ai dibattiti letterari, era considerato un’esperienza collettiva prima che personale, in una città dove l’arrivo di un grande scrittore come Jorge Luis Borges era un’occasione pubblica. L’Italia era molto più povera di oggi, ma nessuno citava l’assenza di denaro come alibi per non produrre cultura. Le cose si facevano con i mezzi a disposizione, ma era la forza e l’energia della convinzione che le rendeva importanti. Il che evidentemente non significa che il denaro non avesse un ruolo, ma era vissuto in una posizione per così dire invertita rispetto a quello che percepisco nei tempi presenti, dove i soldi sembrano essere alla base di tutto.

Approfondiamo questo aspetto economico.

Forse per il fatto di essermi formato allora, ho sempre pensato che sia l’energia delle visioni e dei sogni a muovere il denaro, non l’opposto; questo è tanto più vero per l’arte, un’attività eminentemente simbolica. Ora, quando manca una dimensione simbolica, che per essere attiva deve essere necessariamente collettiva, le nazioni e le città si fermano. Questo mi pare sia il problema dell’Italia contemporanea, le cui istituzioni da decenni ormai hanno cessato di avere una visione forte da proporre al suo popolo. Lo si può spiegare come una maledizione del fascismo: per paura di abbracciare una dimensione simbolica simile a quell’esperienza storica, non osiamo più proiettarci collettivamente e viviamo persi e dispersi. In questo senso, gli Anni Settanta sono stati una stagione straordinaria di visione collettiva non istituzionale. Dobbiamo capire quanto del buono di una simile esperienza possa essere ripetibile, ed essere ripristinato.

Luca Arnaudo

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #29

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati