In omaggio a Zaha Hadid. Il ritratto di Manuel Orazi

Nel turbine di omaggi, ricordi e panegirici dedicati alla grande Zaha Hadid, architetto scomparso a 65 anni, in pochi – quasi nessuno – hanno ricordato il suo legame con la pittura. Lo fa qui Manuel Orazi. Insieme a parecchi altri spunti per un ritratto a tutto tondo. Fino all’amicizia con Mika.

Solo un paio di fermate di autobus separano Bowling Green Lane, dove ha sede lo studio Zaha Hadid Architects, da Bedford Square, la storica sede dell’Architectural Association. Questo breve itinerario è percorso ogni giorno nei due sensi come un cordone ombelicale mai reciso da più di un architetto dello studio, avvezzi a coniugare lavoro professionale e ricerca, a partire dal socio storico Patrik Schumacher.

Ma è stato Pierandrea Angius, uno dei molti italiani dello studio, a introdurmi nella meno nota galleria aperta con grandi vetrine dove sono mostrati i modelli in plastica, resina o gomma di tutti i lavori di design o meglio di arte decorativa, nel senso che Le Corbusier ha dato a questo termine detestando quello precedente di “arti applicate”: una fase intermedia fra artigianato e design, tra pezzo unico e pezzo di una serie illimitata. Nella galleria dello studio si possono trovare quindi modelli di sandali, libri, motoscafi, borse, gioielli, sedie, librerie, tavoli, piatti, lampade, vasi, maquette di grattacieli e altri oggetti dall’incerta funzione. Prototipi sopravvissuti a una dura selezione, come dura era notoriamente Zaha Hadid.

Una rara fotografia del 1984 la ritrae mentre espone un suo modellino a una divertita Margaret Thatcher e chissà cosa si saranno dette allora le due lady di ferro. Di certo la Hadid negli ultimi anni è diventata l’emblema dell’architettura iconica, esecrata massimamente dai critici della gentrification e del regime del real estate, insomma del neoliberismo applicato alla città – il neoliberismo è quell’ideologia malvagia e sfruttatrice che prospera a Londra, dove però curiosamente emigrano in massa sia i cervelli in fuga sia persone in cerca di occasioni lavorative.

In ogni caso la Hadid ha trovato la sua casa nel Paese del pragmatismo per eccellenza, pur restando per sempre votata all’astrattismo, ma questa non è una contraddizione. Un filosofo russo, Alexandre Kojève – nipote di Kandinsky –, ci ha insegnato che la pittura astratta è quella più concreta.

La cultura araba e del natio Iraq (ex colonia inglese) in cui Hadid è cresciuta l’hanno ovviamente segnata in modo indelebile, così come la formazione e gli studi di matematica e geometria intrapresi a Beirut appena prima della lunga guerra civile libanese e in quell’American University dove fra il 2006 e il 2014 ha poi avuto modo di costruire l’Issam Fares Institute for Public Policy & International Affairs.

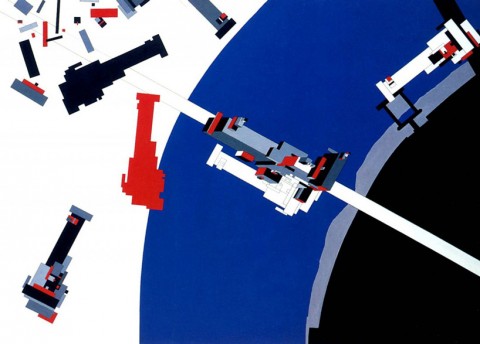

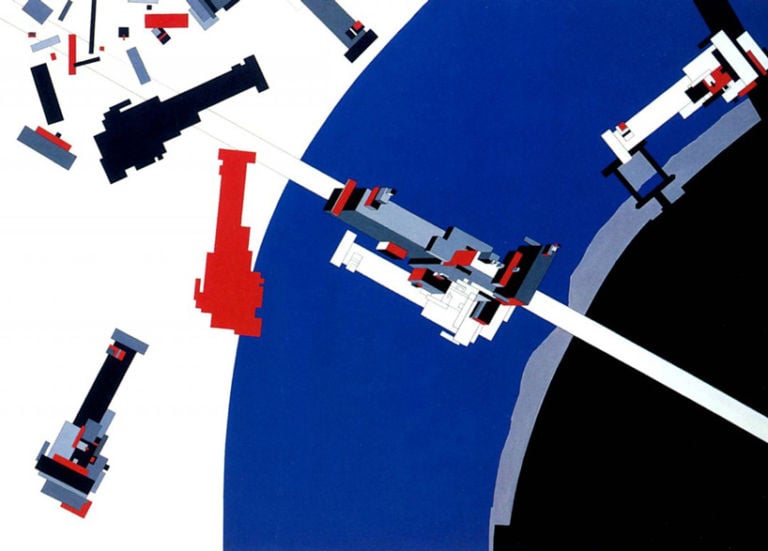

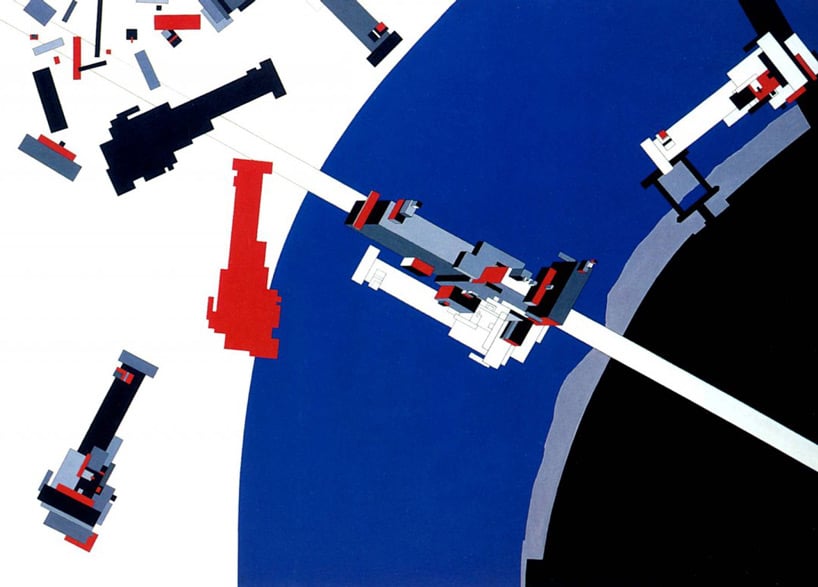

Dopotutto è stato proprio a Baghdad fra VIII e XII secolo che molte opere matematiche greche si sono salvate dalla distruzione grazie alla loro traduzione in arabo, favorita allora dai sovrani iracheni e successivamente pubblicate a stampa in Europa, come l’unico frammento di Euclide salvatosi appunto solo grazie all’opera di Muhammad al-Baghdadi. La predisposizione tutta araba verso la matematica e la geometria e dunque verso l’astrazione hanno portato Zaha Hadid non allo studio dell’architettura islamica, bensì verso la Russia. La studentessa irachena iscrittasi nel 1972 all’AA deve aver avuto una sorta di folgorazione leggendo il libro di Anatole Kopp, Town and Revolution. Soviet Architecture and City Planning 1917-1935 (Thames and Hudson, 1967), dove si poteva leggere un passo di Golosov del 1922 in cui sottolineava come alcuni artisti delle prime avanguardie russe, Tatlin, Jakulov, Malevič, “hanno introdotto nella composizione architettonica i principi della deformazione dinamica degli oggetti… che era applicata in pittura e scultura molto prima di apparire in architettura”. Esiste una definizione più sintetica e calzante di questa per tutta l’opera della Hadid?

Proprio Malevič sarà il riferimento costante e sbandierato pubblicamente da Hadid, fino alla grande mostra alla Tate Modern del 2014, quando prese parte a un documentario della BBC sul maestro suprematista russo mostrando i propri quadri giovanili ispirati ai suoi tecktonik – i di lei accompagnatori nei primi viaggi in URSS e suoi professori all’AA, quindi colleghi di studio a OMA, Rem Koolhaas ed Elia Zenghelis, erano invece più attratti dall’opera dell’architetto e urbanista Ivan Leonidov.

L’itinerario di Hadid è stato dunque pittorico prima che architettonico per poi evolvere (o tornare) verso l’arte decorativa o arti applicate, i cui frutti sono ben visibili nella sua galleria londinese, dove si può notare anche un’evoluzione verso la continuità spaziale e formale soprattutto nella fase più matura della sua opera diciamo gli ultimi vent’anni. Sempre meno frammentazione e linee spezzate, sempre più curve sinuose che corrono dall’esterno verso l’interno e viceversa senza soluzione di continuità, guardando più alla scultura che alla pittura suprematista sulle ali dei nuovi software di progettazione Autocad e Rhino.

In ogni caso l’astrazione nel Novecento ha sempre sotteso un afflato mistico, nell’arte islamica come in Russia, nell’Europa di Mondrian, negli USA di Rothko o fra gli astrattisti italiani degli Anni Trenta. Uno di questi ultimi, fervente rosminiano, ha scritto un manifesto dedicato al padre dell’astrattismo, Kandinsky, di imminente uscita in una nuova edizione (Carlo Belli, Kn, Giometti & Antonello 2016) dove vi si può leggere una dichiarazione d’intenti retroattivamente hadidiana: “Noi siamo per il metodo, per il calcolo, per la disciplina. Noi costringiamo anche la fantasia a ragionare. Diffidiamo soprattutto della ispirazione lasciata a sé, e così espressa: senza il controllo della intelligenza − che è ordine − essa non può essere che vagito, manifestazione oscura e infeconda di una subcoscienza inferiore”.

Niente di più concreto della ferrea disciplina organizzativa di Zaha Hadid, figlia del fiero modernismo iracheno oggi rimosso perché inimmaginabile eppure esistito e fiorito tanto da chiamare Le Corbusier a progettare un grande stadio a Baghdad quando la piccola Zaha era in età prescolare e prima dell’avvento del partito Baath in cui militava Saddam Hussein che è tuttora presente in Iraq, Libano e Siria.

Cercando in Rete tracce di cultura irachena, mi sono imbattuto in questa lettera del massimo poeta del Novecento, Badr Shākir al-Sayyāb, traduttore di Edith Sitwell e T. S. Eliot. Nonostante la mia assoluta ignoranza sulla cultura araba, in linea con la media europea, mi è parso di poterci leggere lo stato d’animo di Zaha Hadid di fronte alla morte, al culmine di quel crescendo rossiniano che è stata la sua vita: “These days I may be living the last days of my life. I am producing better poetry than I have done in my life, who knows? Please don’t think that I am a pessimist. I am exactly the opposite. But my position towards death has changed. I am no longer afraid of death. Let it come when it will. I feel that I have already lived too long. I gave Gilgamesh company in his adventures, befriended Odysseus in his loss, and lived the Arab history in its entirety. Isn’t this enough?”.

Poi però ho pensato che in fondo lei aveva anche un animo pop e che probabilmente oggi, fra tutti gli articoli usciti dopo la sua morte, avrebbe sicuramente preferito il ricordo di un suo amico conosciuto proprio a Miami con cui amava scambiare pettegolezzi e pareri sui programmi tv: il cantante e giurato di X Factor Mika.

Manuel Orazi

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati