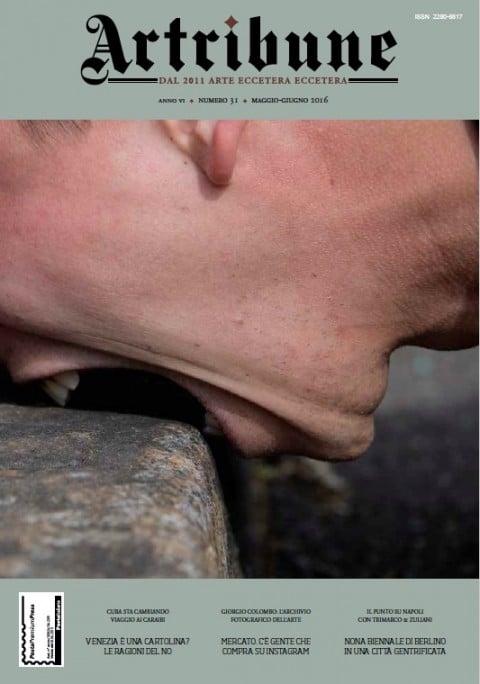

Artisti da copertina. Marco Ceroni

Non passa certo inosservata l’immagine che abbiamo scelto per la copertina di Artribune Magazine #31. A realizzarla, un artista a cui piace tradurre la realtà usando il proprio linguaggio creativo. E qui ci racconta come.

Marco Ceroni nasce a Forlì nel 1987 ma passa la sua adolescenza a Faenza, coltivando da subito una passione da un lato per l’arte e la filosofia, dall’altro per l’immaginario hip hop, i graffiti e la musica techno. Studia pittura all’Accademia d’Arte di Bologna e si laurea con una tesi su Francis Bacon in rapporto ad Arturo Martini. Il suo approccio ha forti legami con l’architettura e il suo interesse sembra ricadere sull’analisi dei vuoti all’interno dello spazio urbano. Ciò che lo contraddistingue è rendere l’ordinario straordinario, perché “prelevo elementi di realtà e li riattivo, cercando di fare esplodere il loro potenziale immaginifico”.

Che libri hai letto di recente?

Un gioco da bambini di J. G. Ballard, Cuore di cane di Michail Bulgakov e tutte le mattine leggo l’oroscopo della Gazzetta dello Sport.

Che musica ascolti?

Prevalentemente hip hop mescolato a Jimi Hendrix, Iggy Pop e Planet Funk, con qualche tocco di cumbia argentina. Non sopporto il reggae e la musica irlandese.

I luoghi che ti affascinano.

Marsiglia, il bar del Mercato Comunale di Corvetto a Milano e lo stadio di Monaco di Baviera.

Le pellicole più amate.

I Guerrieri della Notte di Walter Hill, Distretto 13: le brigate della morte di John Carpenter, Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard e The Mask di Chuck Russell.

Artisti (nel senso più ampio del termine) guida.

Francis Bacon, Jimmie Durham, Arturo Martini e mi piace la precisione di Elmgreen & Dragset.

Il primo aspetto che mi ha colpito nel tuo lavoro, e che credo di riscontrare in diverse opere, è un approccio architettonico. Penso ad esempio a quando intervieni con degli strappi su cartoline, creando un cortocircuito tra vuoto e pieno e un’interruzione della monumentalità urbana.

Sicuramente c’è un’attenzione allo spazio architettonico che attraversiamo, ma è uno spazio popolato e brulicante. Quello che mi interessa è mettere in luce le possibili storie e narrazioni che si riproducono all’interno di un territorio esploso. Un paesaggio pieno di vuoti e interstizi che creano una sorta di contro-immagine della quotidianità. Proprio questo era alla base di Landscapes (2013), che consisteva in una serie di interventi sull’oggetto feticcio della cartolina dove, tramite degli strappi, il paesaggio veniva liberato da un pieno monumentale, evidenziando così il vuoto inteso come dimensione in potenza.

Ciò che è ordinario, spesso in disuso o frutto di un atto vandalico lo trasformi in “straordinario”, ad esempio elevando un pezzo di rottame, carcasse di auto bruciate o un relitto con il colore oro.

È tutto già là fuori. Non c’è bisogno di inventarsi niente. Quello che faccio è rileggere ciò che mi sta intorno creando discontinuità, amplificando contraddizioni, componendo figure altre, accidentali o illegittime. Prelevo elementi di realtà e li riattivo, cercando di fare esplodere il loro potenziale immaginifico. Per esempio in The Golden Edge intervengo con un’azione di doratura sulle carcasse di auto bruciate che popolano lo spazio urbano, alterando così la percezione dell’oggetto e innescando narrazioni potenziali: tutte quelle storie che attraversano la realtà, che abitano gli interstizi spostandosi ed eludendo i codici. Storie delinquenti. Un altro esempio è Denti d’oro, dove asporto pezzi di queste auto e tramite l’utilizzo del colore oro vengono astratti e sottratti al quotidiano. Dall’ordinario svaniscono alcune parti, altre vengono esagerate, si distorcono o si frammentano creandone una visione alterata.

Giochi sempre sul filo sottile tra reale e verosimile. È una sorta di processo di alterazione del quotidiano?

Mi diverte vivere questo confine. Penso a Moonwalk (2015), dove i basamenti di cemento di un dissuasore vengono sostituiti con due blocchi di marmo di Carrara bianco, creando un oggetto scultoreo che sta in equilibrio su questo filo di cui parli. Non in galassie lontane, ma fuori dalla porta c’è un’altra dimensione. Siamo noi gli alieni quando ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi.

Alla scorsa edizione di Artissima hai sbarrato uno stand per un’ora con una rete arancione da cantiere. Cosa nascondeva quest’intervento?

È un lavoro nato durante un workshop organizzato da Zonarte con Cesare Pietroiusti alla Fondazione Merz di Torino. Quello che mi interessava era sottolineare una sospensione. Creare un’isola all’interno dello spazio caotico della fiera.

Che ruolo ha la performance nella tua ricerca?

Parlerei più di azioni performative che attraversano la mia pratica. Mettere in gioco la mia presenza, correre il rischio e sfruttare le occasioni aiuta il ragionamento. Le azioni sono come degli schizzi, dei piccoli disegni preparatori.

Com’è nata l’immagine inedita che hai creato per la copertina di questo numero?

È stata immaginata e creata appositamente come una copertina. Nell’aggressione a un elemento che compone il nostro paesaggio, mi metto in una posizione di rischio, dove non manca una componente autoironica. È un appunto.

Daniele Perra

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #31

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati