Alessandro Mendini. In altre parole, il design italiano

L’appuntamento è all’Accademia di Brera di Milano l’11 maggio alle 18:30. Ci saranno naturalmente Fulvio Irace e Alessandro Mendini, autore e “soggetto” del libro appena edito da Electa. E poi Alberto Alessi, Francesco Garutti, Italo Lupi, Lea Vergine, e Enrico Arosio a coordinare. Un momento importante per un libro importante. A raccontare un uomo e una carriera fondamentale per il design made in Italy. Nell’attesa, qui potete leggere l’Introduzione di Irace, in esclusiva per i lettori di Artribune.

Infanzia è una corruzione di Ninfanzia: periodo della vita che l’uomo consuma sotto l’autorità di Anzia, ninfa delle primizie (Anzia da ‘ante’, prima).

Alberto Savinio, Infanzia di Nivasio Dolcemare, 1941

Sarà forse per la dichiarata empatia con l’opera di Alberto Savinio che Alessandro Mendini non ha mai mancato di additare nella casa natale l’inconsapevole incipit della sua biografia culturale: un’elegante casa borghese – accuratamente disegnata per il nonno da Piero Portaluppi – divenuta presto specchio del collezionismo compulsivo dei suoi eccentrici abitanti, gli zii Boschi-Di Stefano. Dappertutto l’ossessiva presenza di quadri – di Campigli, Morandi, Savinio, Severini, Sironi ecc. – che ne foderavano le pareti fino a trasformarle in un’unica, pulsante opera d’arte totale. Presagio, a sua volta, di un’ossessione che solo più tardi diventerà metodo di progetto, anzi addirittura visione del mondo: “Qualsiasi mia azione intellettuale e culturale è basata sulla mia esistenza, è di tipo sentimentale”.

A dispetto delle sue tante, pubbliche immagini – di cinico avanguardista, prima; di amorale produttore di immagini iconiche o dissacratorie, poi; e infine di artista di successo capace di condizionare quello stesso mondo industriale che per decenni l’aveva temuto e dunque tenuto ai margini del sistema produttivo –, Mendini è un vero personaggio proustiano, intriso di una malinconia incline allo spleen e alla perenne ricerca di un mitico tempo perduto.

Alessandro Mendini ha più volte raccontato di avere il ricordo e la sensazione di essere nato in una Wunderkammer. Di quest’infanzia domestica non ha pudore di ricordare la culla – poltrona con il suo corredo di bottiglie d’acqua calda avvolte in stoffe di lino, posta sotto lo sguardo di un aitante angelo dipinto da Savinio nell’Annunciazione (1932) e da sempre appeso a un muro della casa milanese. Chi crede nella premonizione o nella vocazione può anche immaginare che l’occhio indagatore di quell’angelo abbia scatenato la reazione di una tendenza maniacale all’introspezione: come se quella finestra sghemba appena allusa dal pittore rappresentasse l’affacciarsi dell’autoriflessione nella stanza della mente. Azzardando, si potrebbe dire che per quasi mezzo secolo Mendini non abbia fatto altro che percorrere in lungo e in largo, come Xavier de Maistre, i contorni della sua stanza, con l’andamento ciclico di un pensiero ritmico e regolare.

Ritrovandosi paradossalmente “ad essere antico senza mai averlo saputo”, come ha detto a proposito della sua casa di Olda: “I ritorni sono quel pendolo, quel metronomo che continuamente oscillando fa attraversare tutte le vite nella casa avanti e indietro in una vertiginosa ossessiva ripetitività”.

Contare i passi, elencare colori e oggetti che lo circondano, evocare ricordi trasformandoli in azioni si è rivelato nel tempo il suo andamento abituale: un sistema produttivo a volte non dissimile da una frenetica dissipazione. Un metodo di progetto autobiografico e rituale.

Pochi temi, in fondo, si rincorrono e si affollano con la concitazione febbrile e inevitabile di una coazione a ripetere: qualcuno, ogni tanto, sembra decadere, perdere virulenza e necessità espressiva con il cambiare di stagione; poi, a distanza, riemerge camuffato da nuove declinazioni, accompagnato da nuove parole che assomigliano ad autentici processi di autoriciclo: “Io mi ritengo sempre un po’ metallico, ma anche scivoloso […]. Poi però se a un certo punto devo mettere insieme tutte queste cose finisce che trovo sempre una specie di me stesso che è una cosa piccola, sempre fissa, che non si muove, un essere che sta lì, fermo e immobile come uno scoglio, intento a pensare sempre a poche parole – la vita, la morte, il dolore, l’amore, l’emozione – in cui si riassume e si sintetizza tutto il mio mondo”.

Non si tratta dell’accorto dosaggio delle risorse tipiche del professionista che affronta la sfida del successo e l’euforia del grande numero, ma al contrario di un’esasperazione sperimentale e sentimentale che consiste esattamente nel forzare continuamente cose e preposizioni, sottoponendole a uno stress test che ne verifichi la validità anche in condizioni estreme o comunque assai diverse da quelle d’origine. Per questo il suo progetto è intrinsecamente legato alle ragioni della biografia sentimentale, intriso di umori più che di ideologie, quasi ciclico in un andamento che al principio di evoluzione preferisce la pratica della ruminazione.

Pochi precedenti in tal senso, ma uno e fondamentale: Gio Ponti, la riverita figura di padre adottivo di cui in un certo senso Mendini è quasi la versione postmoderna: analoghe la pulsione a ibridare arte, design, architettura; l’idiosincratica mescolanza di creatività pura e formidabile intuito propagandistico – “La mia è una attività ibrida in bilico fra queste e altre discipline (grafica, scultura, moda, performance, critica), che trova fra di esse non una esigua linea di confine, ma grandi spazi liberi dove operare” – ; l’avversione a ogni forma di critica selettiva sulla base di una strategia d’apparenza politica a un gruppo o a una parte. Ma soprattutto analoga la costruzione di una biografia progettuale costruita a partire da pochi e costanti nuclei poetici (l’“ideario” di Ponti) che permangono come una domanda in perenne attesa di risposta attraverso tutte le stagioni della vita creativa. Tal che di lui si potrebbe dire quello che Ponti si trovò ad annotare in una memoria privata del 1954: “Nella maturità è presente ogni età della vita”.

Se però Ponti si definì “perseguitato dalla fortuna”, Mendini si è sempre riconosciuto nel disagio del “progetto infelice”: un progetto dedicato ai perdenti e ai periferici, agli architetti emarginati. Un progetto che, a dispetto dell’apparente giocosità e ironia delle sue preposizioni, tiene sempre in vista il cuore amaro di un’impossibilità, di uno scacco, di un margine di labilità che ne rende impossibile il compimento classico del previsto ponte verso il futuro. Un’ammissione di fallibilità che rende il progetto prigioniero di se stesso, destinato a essere commento più che compimento. Un commento creativo, ovviamente, che riveste i caratteri dell’interpretazione: come nel redesign, nasce da una sorta di affettuosa pietas verso l’infinito universo delle cose comuni, che ricorda la poetica delle “buone cose di pessimo gusto” amabilmente fissata da Guido Gozzano all’inizio del secolo scorso. La rivalutazione del kitsch, la Casa banale, il redesign del Mobile ignoto (incluso lo scheletro a buon mercato della Poltrona di Proust) sembrano infatti la rievocazione del salotto di nonna Speranza nella lirica L’amica di nonna Speranza di Gozzano (1850), con quel “caminetto un po’ tetro, le scatole senza confetti, / i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, // un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, / gli oggetti col mònito salve, ricordo, le noci di cocco, // Venezia ritratta a musaici, gli acquarelli un po’ scialbi, / le stampe, i cofani, gli albi dipinti d’anemoni arcaici, // le tele di Massimo d’Azeglio, le miniature, / i dagherrotipi: figure sognanti in perplessità, // il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone / e immilla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, // il cucù dell’ore che canta, le sedie parate a damasco / chèrmisi… rinasco, rinasco del mille ottocento cinquanta!”.

Incapace di spersonalizzarsi o di inverarsi in una provvisoria verità, perché, come ha detto in una pubblica confessione: “La mia vita è stata e anche oggi è piena di dubbi, di incertezze e debolezze. Ma anche di ritorni. Ecco i ritorni. […] Le memorie e il domani coincidono in quella oscillazione del ritorno, riportando tutte le azioni di ieri all’oggi, conducendomi ad essere sempre ‘quella stessa persona’, in modo quasi fisso. È per questo che non so compiere l’acrobazia di vedermi proiettato al di fuori di me, perché io ‘sono’ in quanto coincido con me stesso. L’io ottantenne si sovrappone all’io ventenne, nella altalena fra un continuo sapere e non sapere. E pertanto i consigli che potrei ora dare a un me bambino o studente sono solo domande in continuo, quelle stesse domande che mi ponevo allora. Sono domande permanenti, vaghe, molto generali, non specializzate, prive di risposta e fuori dal contesto. Poi la lunghezza degli ottanta anni si è riempita di una enorme, discontinua, dinamica, contraddittoria e problematica quantità di opere, di eventi e di affermazioni, dove tutto viene azzerato e risucchiato sempre nel bisogno del ritorno all’inizio”.

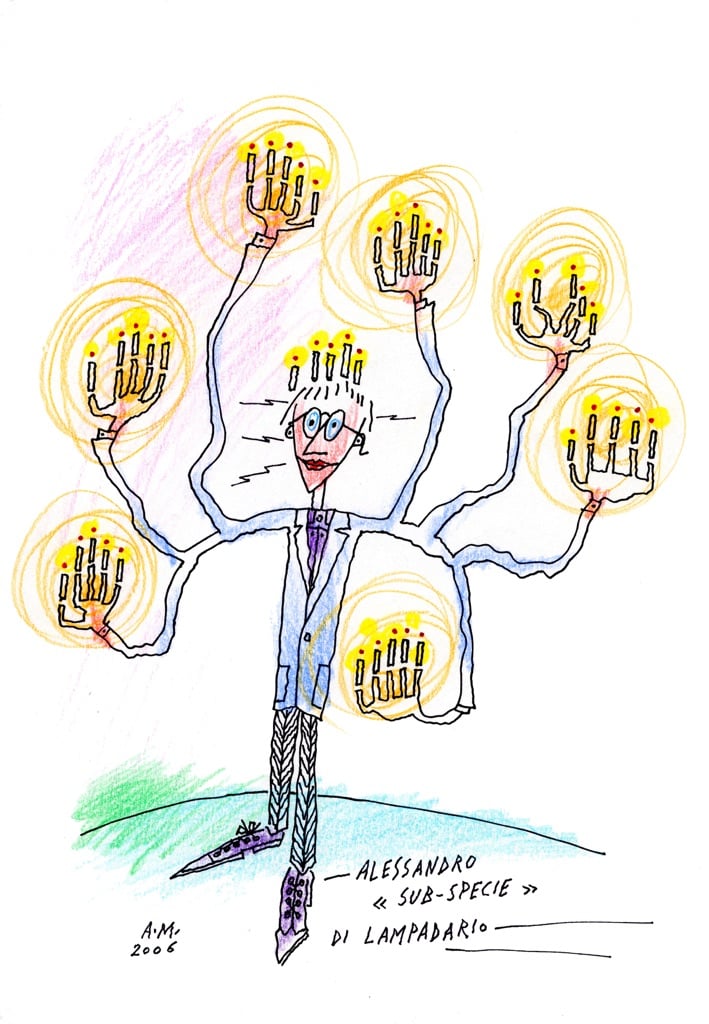

La pulsione al ritorno si accompagna alla necessità di definire: attraverso la pratica dell’organigramma o del pittogramma concettuale (le grandi mappe tematiche dove alla fine la chiarezza della definizione si annulla nel groviglio del labirinto) e attraverso l’esercizio figurativo dell’autoritratto. Il tema dell’autorappresentazione ricorre con irregolare frequenza; forte negli anni giovanili, riaffiora in quelli più tardi dopo la lunga parentesi che coincide con l’impegno radicale e con gli anni dell’esplosione postmodernista. Sottoposta a processi di anamorfosi, di deformazione e poi di caratterizzazione caricaturale, la rappresentazione del sé riflette l’esasperazione introspettiva: la necessità, ma al tempo stesso la difficoltà, di una messa a fuoco precisa. Drago, Arlecchino, marziano, addirittura “sub-specie di lampadario”, l’autoritratto è più che una caricatura: è una sfida alla definizione dell’identità, prima asserita e poi presa in giro. Mendini adotta la forma dell’ironia per mascherare la critica amara di chi si vede come “uno, nessuno e centomila”. Il suo carattere metaforico è evidenziato dall’abbandono di ogni possibile realismo: le figure sono metafore di una condizione più generale, come ad esempio il gesto della meditazione che, per la cultura rinascimentale rappresentava la condizione melanconica degli artisti, “nati sotto Saturno”.

Nasce anche da questa pensosa incertezza il genere letterario da lui più frequentato: l’elenco. La vertigine della lista – come l’ha definita Umberto Eco in un suo libro – coincide generalmente con la necessità dell’enumerazione, con la precisione della classificazione che mira a stabilire le relazioni che tengono insieme gli elementi. Ma, accanto alle liste per essenza, esistono anche le liste per proprietà, quelle cioè che prendono in considerazione non l’appartenenza logica o razionale tra le cose, ma ogni possibile accidente o variazione. Inevitabilmente questo genere di liste genera elenchi infiniti, disordinati e apparentemente incoerenti come quelli citati da Borges nell’Idioma analitico di John Wilkins: “Nelle sue remote pagine è scritto che gli animali si dividono in a) appartenenza all’Imperatore, b) imbalsamati, c) ammaestrati, d) lattonzoli, e) sirene, f) favolosi, g) cani randagi, h) inclusi in questa classificazione, i) che s’agitano come pazzi, j) innumerevoli, k) disegnati con un pennello finissimo di peli di cammello, l) eccetera, m) che hanno rotto il vaso, n) che da lontano sembrano mosche”.

Nel 1980 un omaggio all’anniversario di venti sedie in vent’anni di Vico Magistretti si traduceva in uno sterminato elenco di possibilità (“Mentre la sedia lavora, l’uomo riposa; La sedia è quella cosa composta da un po’ di gambe, un sedile e uno schienale”) che ribaltava l’assioma del celebre verso di Gertrude Stein – “Rose is a rose, is a rose, is a rose” – nel suo poema Sacred Emily (1913).

Nel 1988, sul numero inaugurale della rivista “Ollo” – effimero tentativo di un progetto neodadaista di informazione – Mendini pubblicava un editoriale – Verbi all’infinito – che riprendeva la suggestione di Borges traducendola nella recita di un mantra senza fine: “Progettare la pittura, rovesciare la qualità, non cercare il terrorista, spostare un poco ogni cosa, non disturbare la quiete, entrare nelle chiese, regalare le nostre idee, stare sullo strapiombo, sentire dolore, non cercare di risolvere, testimoniare la religiosità, non fare le guerre, continuare a lasciare, cercare solo la bellezza, tradire volentieri la bellezza, liberarsi dalla zavorra, decorare senza paura, andare in Africa, superare il limite di rottura, non ripercorrere la stessa strada, non comunicare tutto, visitare le tribù, meditare sul passato, usare metodi diversi, scegliere il ritmo del tempo, essere ubiqui, giocare un gioco per se stesso, adorare molti dei, perché cosa per chi come dover vivere, cercare i segni del tempo, vivere comportamenti nascenti, conquistare superficialità, lavorare anche senza novità, meditare sul design bellico, avere un classico distacco, rinnegare l’opera”.

Elencare, enumerare, descrivere sono da allora risposte, dispositivi ricorrenti per dare un’agibilità all’affollamento del labirinto da lui stesso creato. Ma anche la dichiarazione di uno stato perenne di instabilità del mondo, presto tradotto nel format del progetto “infelice”, “fragile” o forse “infinito” come la dizione di uno dei suoi più noti progetti: se la fragilità è l’antidoto all’arroganza del progetto, l’infinitezza è – come la “critica interminabile” – la sottolineatura delle infinite possibilità del progetto che egli affronta non a caso attraverso gli strumenti della collaborazione programmata, della serie a determinazione variabile, del lavoro individuale su un tema di gruppo.

A questo metodo di lavoro corrispondono strumenti operativi di carattere letterario – la metafora, il paradosso, l’ossimoro, il grottesco, l’eccesso – che a loro volta coincidono in larga parte con il modus operandi delle avanguardie storiche. Compresi lo spiazzamento e la propaganda. Se il primo coincide con la ricerca di effetti imprevisti attraverso l’uso di immagini a forte gradiente emotivo (“Io uso la realtà progettuale non coerentemente al suo proprio fine, ma al fine di svolgere il mio naturale atto vitale, che è quello di produrre immagini”), la seconda accoglie le sollecitazioni del mondo della pubblicità stravolgendone però il significato dalla promozione del consumo all’invito alla riflessione.

Da Le Corbusier a Rem Koolhaas, la storia del progetto moderno è tappezzata di slogan con il valore di veri e propri copyright: tag cui affidare il compito di sintetizzare e divulgare in maniera immediata e percettiva un insieme di concetti che avrebbero altrimenti bisogno dello sviluppo di una teoria organica.

“Sopravvivenza sottile”, “progetto infelice”, “progetto molle”; “progetto ermafrodita”, “deprogetto”, “black design”. E ancora: “robot sentimentale” “design pittorico”, “pittura progettata”; “architettura banale”, “arredo vestitivo” sono solo alcune delle funi su cui, come un acrobata, Mendini si è arrampicato in una carriera avviata quasi mezzo secolo fa nella speranza di districarsi in un labirinto di cui è stato astuto quanto inconsapevole costruttore. Tanto da generare il sospetto che a essi Mendini attribuisca il ruolo di condensatori concettuali, di provvisori punti fermi che aiutano a delimitare percorsi agibili e campi di lavoro praticabili.

Nato da una profonda empatia, questo libro si propone di fornire una chiave di lettura per decifrare quel caleidoscopio di immagini e di parole generato negli anni da Mendini attraverso una incessante, continua stratificazione di parole e di cose. Progettista integrale, egli ha progettato riviste, rivoluzionando i modi della comunicazione e ha prodotto una quantità sterminata di parole sotto forma di editoriali, di articoli, di presentazioni e di interviste che nel loro insieme compongono un ragguardevole monumento bibliografico. Ha poi inventato slogan e parole d’ordine, lanciato provocazioni, soprattutto creato visioni di nuovi mondi possibili, dando forma a quadri, disegni, oggetti, ambienti e architetture: “Oggetti, architetture e ambienti – ha scritto – tesi ad oltrepassare i confini pratici, come fossero discreti sacerdoti dei movimenti e degli sguardi quotidiani”.

L’empatia è però un movente, non un metodo: per esplorare territori sconosciuti bisogna imparare a costruire delle mappe, sistemi di orientamento di triangolazione che ci aiutino a percepire il senso dei percorsi. Nelle scienze umane, il concetto di “codice” è stato assimilato a quello di un sistema di conoscenza, che a sua volta implica la constatazione che anche le forme di creatività più apparentemente singolari o idiosincratiche possano (e forse debbano) ricondursi a un sistema – appunto, un codice – che ne faccia comprendere la struttura e l’ordine a prima vista invisibili.

Come ha più volte spiegato Umberto Eco, senza l’ordine che il codice impone alle pratiche umane si rischierebbe solo “un ritorno all’orgia dell’ineffabilità”. Il tentativo di questo libro dunque è quello di equiparare il labirinto costruito da Alessandro Mendini alla rete di un ragno, a una struttura cioè riconoscibile da una calcolata distanza dello sguardo. In tal modo quello che appare casuale finisce col corrispondere a un sotteso modello, mentre persino l’andirivieni nei paradisi delle invenzioni, alla lunga e alla lontana, rivela una simmetria di movimenti, un sincronismo che stupisce per il suo continuo avvitarsi nella danza di un falso movimento.

Con la sincerità del poeta, una volta Alessandro Mendini ha detto: “Credevo nella originalità del mio operare. Ma facendo tornare indietro la macchina del tempo, vedo che ciò che è mio arriva dagli altri: ‘Io sono in quanto copio’. In questa tardiva dichiarazione sta la mia situazione di ‘pentito’. La moviola girata alla rovescia restituisce l’elenco dei mille mini-Leonardo che avrei voluto essere. Un Leonardo da Vinci alla rovescia. Eppure un seme originale esiste, qualcosa di tutto e solo mio. Ho un apparecchio trasformatore che capta tutti i segnali assorbiti, e li restituisce trasformati. È il ping pong della storia. Una partita giocata fra me e tutti gli altri giocatori. Leonardo scriveva alla rovescia ma pensava tutto dritto. Io scrivo dritto ma penso all’incertezza”.

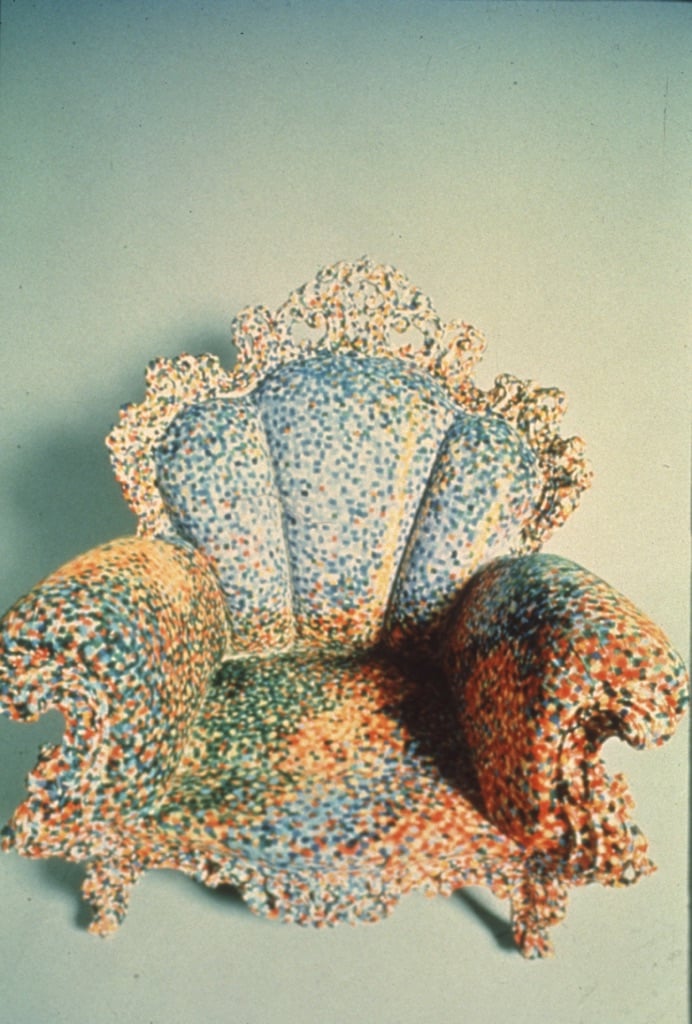

Alessandro Mendini, Mobili per Uomo, 1997-2003 – Collezione Fondazione Bisazza, Alte, Vicenza – photo Ottavio Tomasini

L’immagine di Mendini che qui si presenta è diversa da quella dell’avanguardista irridente o dall’inesausto creatore di icone a getto continuo. Si è scelta al contrario una rappresentazione dietro le quinte, che ritrova il centro di gravità di un temperamento così complesso in un’autoriflessione al limite della coazione a ripetere: un’ossessione, se si vuole, ma tutt’altro che patologica, anzi produttiva di domande e di visioni. Nella sua lunga carriera Mendini ha seminato dietro di sé una tale scia di oggetti e di rievocazioni – più volte li ha definiti “pulviscoli” – da comporre una sorta di involontaria via lattea: una galassia evanescente fatta di buchi neri e di colorate comete, la cui struttura si rivela solo all’osservazione telescopica, l’unica che consente di metterne in chiaro le oscillazioni, le impennate, le ripetizioni prodotte dall’encefalogramma di una mente vigile e inquieta.

Visti nel loro insieme, mobili e architetture, disegni, decori e parole trasudano quel tipo di Sehnsucht che la critica letteraria ha attribuito storicamente alla sensibilità romantica: un desiderio mai soddisfatto, unito all’aspirazione a una comunione con la natura e con il mondo di tipo percettivo ed esistenziale, più che politico o sociale.

Uno sguardo malinconico che proietta sulla realtà una visione crepuscolare autobiografica che alimenta un personale, silenzioso culto della memoria. Più volte Mendini, scherzosamente, ha insistito sull’etimologia del proprio nome: “Deriva – ha detto – da ‘ram-mendini’ (anche in inglese to mend); è il nome di un umile mestiere medievale. Quello di chi aggiusta, ricuce, ottiene il nuovo assemblando parti del vecchio. È tipico l’abito di Arlecchino, una immagine fresca, energetica e nuova ottenuta da stracci tagliati a triangolo. Da qui la mia vocazione al frammento, ai particolari, al patchwork, alla regia. Insomma, la maschera di Arlecchino sembrerebbe il mio manifesto: è ironica e tragica”.

L’abbiamo dunque immaginato così: chino sul baule dei ricordi come un artigiano sulla cesta degli scarti del suo lavoro, riposti in un angolo e mai abbandonati, perché buoni per possibili usi futuri. In questo consiste il senso del suo singolare progetto: nell’estrarli di volta in volta per riannodarli uno con l’altro, noncurante dei colori contrastanti, fino a ridurli a un unico, infinito filo. Quello che serve a tessere la stoffa di Arlecchino: “ironica e tragica”, appunto.

Fulvio Irace

Fulvio Irace – Codice Mendini. Le regole per progettare

Electa, Milano 2016

Pagg. 368, € 130

ISBN 9788837099671

www.electaweb.it

1 / 9

1 / 9

2 / 9

2 / 9

3 / 9

3 / 9

4 / 9

4 / 9

5 / 9

5 / 9

6 / 9

6 / 9

7 / 9

7 / 9

8 / 9

8 / 9

9 / 9

9 / 9

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati