Intelligence e democrazia. Parola ad Armen Avanessian (2)

Si conclude la lunga intervista a uno dei fondatori del progetto Discreet, presentato durante la Biennale di Berlino e destinato a evoluzioni future. Nell’ottica di sviluppare nuovi approcci critici con cui guardare non solo alla tecnologia ma anche all’arte e alla società globale.

Ecco il secondo capitolo della lunga chiacchierata con Armen Avanessian, co-fondatore del progetto Discreet. Dall’ipotesi di una intelligence democratica, il discorso si allarga al mondo dell’arte e della cultura, tasselli fondamentali per costruire un nuovo modo di guardare alla realtà.

Restando in tema di senso critico, sarà lei a organizzare il programma del workshop per giovani curatori ospitato nell’ambito della 9. Biennale di Berlino, dall’11 al 17 settembre prossimi.

Mi è stato chiesto di organizzare, condurre e scrivere il testo per il workshop dei giovani curatori che di consueto si tiene durante la Biennale. L’idea è unire 15 curatori relativamente giovani, sotto i 35 anni, provenienti da tutto il mondo. Ho scelto io stesso l’argomento, l’arte postcontemporanea, legato al libro che stavo scrivendo la scorsa primavera – Der Zeitcomplex: Postcontemporary. L’ipotesi che sta alla base del libro è che l’arte contemporanea sia in profonda crisi, non abbia più criteri e non sappia più quale direzione prendere.

È nel concetto stesso di contemporaneo che si può individuare il problema, perché, se confrontato alle avanguardie o all’arte moderna, entrambe queste ultime avevano i loro fini e una loro idea del futuro. Il contemporaneo, lo dice la parola stessa, è semplicemente contemporaneo. Tutto è arte contemporanea, tutti possono essere artisti contemporanei. Il che ha i suoi lati positivi: nessuno vuole vivere in un mondo dove le distinzioni formali siano decisive e dove un cliché possa servire da metro per decidere cosa è o non è arte. D’altro canto, non credo sia un caso se il mercato finanziario speculativo dei nostri giorni sia nato e abbia preso piede proprio insieme all’arte contemporanea. Ed entrambi si trovano oggi in una condizione piuttosto negativa, ma ripeto: non è sufficiente criticarli, bisogna costruire un’alternativa.

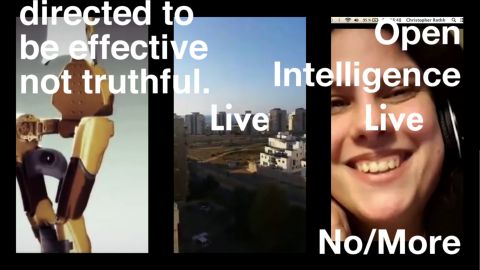

Armen Avanessian-Alexander Martos, DISCREET. An Intelligence Agency for the People, 2016 – still dal trailer – © Christopher Roth

Come?

È molto difficile immaginare un’alternativa al capitalismo, e anche all’arte contemporanea, perché qualsiasi cosa tu faccia sarà sempre, di nuovo, altra arte contemporanea. Naturalmente il cambiamento non può essere sul piano della forma: non si tratta di qualcosa come “facciamo più video e usiamo solo il colore verde”. Bisogna guardare alla realtà, agli effetti reali e materiali dell’arte, cioè alle pratiche economiche che innesca. Non sono interessato a cosa dicono gli artisti o a cosa mostrano i loro video, ma a come le loro immagini sono distribuite e vendute.

Ciò su cui cercheremo di lavorare è un primo tentativo sul terreno del postcontemporaneo. Ragioneremo molto su come queste ormai migliaia di biennali che si tengono oggigiorno e i soldi che esse muovono possano avere effetti più duraturi. Invece di produrre nuove schiere di giovani artisti e curatori emergenti, mi interessa come le istituzioni locali possano trarne un profitto. Come si può pensare ad altre organizzazioni economiche fuori dal sistema di gallerie e musei che abbiamo ora?

Una sorta di ritorno al futuro.

Noi non viviamo più nell’era del contemporaneo. Intendo dire che, data la mutazione tecnologica dei media, il digitale, internet, i big-data e il governo degli algoritmi, viviamo oggi in società complesse, governate da computer e macchine, non più soltanto da esseri umani. Per questo motivo il presente – la nostra esperienza individuale dell’ora – non è più la modalità principale di azione. Il tempo è cambiato in modo più drastico: questa è la tesi che sostengo nel libro pubblicato con Suhail Malik sul postcontemporaneo. Il tempo ha mutato il suo senso primario, cioè la sua direzione. Oggi il tempo viene dal futuro. Abbiamo diversi fenomeni che lo dimostrano: i derivati, i cui prezzi vengono fissati in base a supposizioni riguardanti il futuro. Le guerre preventive. Le personalità preventive: chiunque faccia una ricerca su Google riceve consigli, e presto riceverà anche prodotti, prima ancora di sapere che li voleva. Siamo governati da algoritmi che potrebbero sapere qualcosa prima di noi. Abbiamo anche il monitoraggio preventivo e la premediazione nei media: se si guarda la televisione o si leggono i giornali, ci si accorge che si occupano sempre più di cosa sta per succedere. Dove sarà il prossimo attentato terroristico? Quando? Ancora una volta è il futuro che ci occupa. Abbiamo la medicina preventiva, le assicurazioni preventive e l’elenco potrebbe continuare. Tutti questi fenomeni sono chiari segni che il tempo non è più una linea che viene dal passato, passa per il presente e si proietta verso il futuro – cioè il tempo nella sua definizione cronologica. Se siamo governati attraverso il futuro, dobbiamo imparare ad agire dal futuro, perché è un dato di fatto che il tempo oggi corre in tale direzione, ed è in questo modo che veniamo dominati e influenzati nelle nostre decisioni.

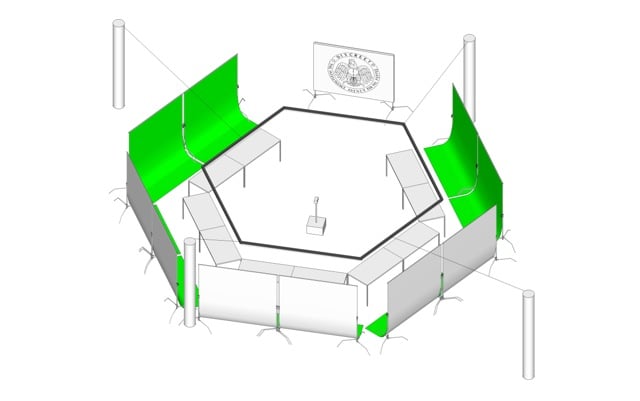

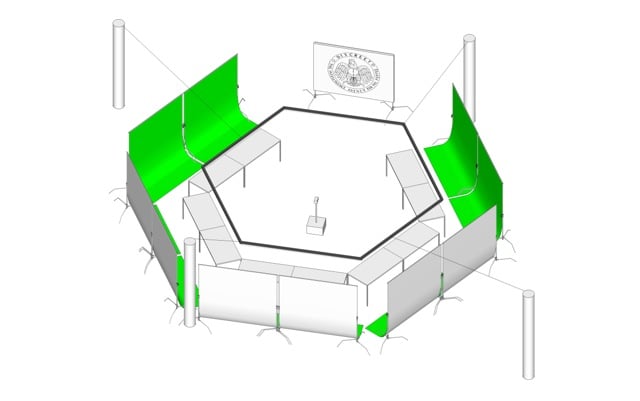

Armen Avanessian-Alexander Martos, DISCREET. An Intelligence Agency for the People, 2016 – © Spatial Design by Studio Miessen

Lei è molto impegnato anche in ambito editoriale.

Curo una collana dell’editore tedesco Merve e programmo incontri teorici e piattaforme produttive dove i partecipanti fanno cose fuori dal mio controllo. Tre anni fa ho organizzato una Summer School dove venne fondato un collettivo che elaborò lì il suo Manifesto (Xenofeminism: a Politics for Alienation, 2015). Una delle partecipanti del collettivo, che avevo invitato a parlare delle sue ricerche sul tecnofemminismo, era Helen Hester: insieme a lei, nella collana che dirigo ho pubblicato un libro – Dea ex machina – contenente quel Manifesto e altri testi di autori anche molto differenti tra loro, come Rosi Braidotti o Donna Haraway, perché il fine è suscitare un dibattito. Molti editori fanno l’errore di pubblicare solo i libri in cui credono, e di conseguenza pensano che se qualcuno pubblica un libro, è naturalmente d’accordo con tutto quanto esso contiene. Io non mi muovo in questo modo. Quando ho pubblicato #Akzeleration, nel 2013, almeno metà degli autori erano contro l’assunto di fondo. Io e l’editore volevamo generare una provocazione, a partire dalla quale potesse emergere qualcos’altro. A volte funziona, altre volte no, ma non mi sento mai nella posizione di indicare “questa è la giusta teoria politica, questo il femminismo migliore”.

Armen Avanessian-Alexander Martos, DISCREET. An Intelligence Agency for the People, 2016 – still dal trailer – © Christopher Roth

E il rapporto con le istituzioni?

Sono tutti tentativi di lavorare secondo modalità diverse, impossibili nelle vecchie strutture accademiche. La Summer School che avevo organizzato durava due settimane, con la partecipazione di 15 persone di stanza a Berlino per tutta la sua durata e una ventina di studenti. All’interno delle università sarebbe impossibile fare qualcosa del genere, non perché le persone siano cattive – anche se a volte ho i miei dubbi –, ma perché restano iniziative invisibili: le porte devono essere chiuse, non ci sono le strutture adatte, gli spazi sono già impegnati. Perciò tento di organizzare cose diverse con istituzioni diverse o usando canali attraverso cui sia possibile manipolare le istituzioni, fare qualcosa di inaspettato. Non so quali saranno le evoluzioni di Discreet; tutto ciò che posso dire è di aver fornito una piattaforma dove per lo meno qualcosa possa accadere, cosa che diventa impossibile se si partecipa a una conferenza sulla resistenza politica ed il problema dei servizi segreti nel XXI secolo, e al secondo giorno si è già esausti e non si fa altro che tenere d’occhio l’orologio perché bisogna prendere un volo, subito dopo aver letto lo stesso vecchio paper che la gente ha già sentito almeno cinque volte. Ne ho abbastanza di questo tipo di pratiche della teoria politica accademica, perciò cerco di sforzarmi in un’altra direzione.

Sono previste donne tra i vostri agenti?

Certo! Non siamo mica fascisti…

Silvia Eleonora Longo e Marica Rizzato Naressi

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati