Arte e sfera pubblica. Obrist e l’ideologia del curatore

Anche grazie alla recente traduzione del libro “Curatori d’assalto” di David Balzer, il dibattito su questa figura del mondo dell’arte si è riacceso. In sintesi: servono i curatori? A cosa? Perché? Cominciamo allora a discuterne con una serie di interventi. Il primo è firmato da Michele Dantini, che comincia da un certo Obrist…

FOCUS SU OBRIST

L’intenzione è quella di avviare qui una serie di “schede” a cadenza irregolare, dedicate allo smontaggio dell’“ideologia curatoriale”. Sono convinto che sia arrivato il momento di prendere posizione esplicita contro quelle che Sokal chiamerebbe “imposture intellettuali”. Gli osservatori più perspicaci, da John Berger a Don DeLillo, da Orhan Pamuk a Michael Baxandall e Simon Schama, hanno già da tempo espresso perplessità o dissenso sulla crescente importanza della figura del curatore. Satire e romanzi, articoli o commenti recenti, anche qui su Artribune, mostrano tuttavia che l’irritazione va crescendo. Dunque Hans Ulrich Obrist. A che punto siamo, con lui, nella storia dei rapporti tra lo 0,1% e il “pubblico” inteso in senso ampio e generale?

Malgrado l’attività di Obrist sia più che ventennale e attraversi la curatela, il giornalismo, l’editoria, le politiche culturali, l’urbanistica e il fund raising, un’analisi ravvicinata della stessa rivela continuità sorprendenti. Rinvia a quattro assiomi mai discussi né formulati che elenco qui di seguito insieme ad alcune obiezioni presentate in forma schematica.

Lucy Lippard

VERIFICA SPERIMENTALE E AUTORITÀ

Primo assioma: c’è un’affinità o convergenza ovvia e “naturale” tra arte contemporanea e scienza. Il punto è cruciale per Obrist: perché solo questa affinità, se dimostrata, nobilita l’attività curatoriale differenziandola da ciò che ha indole strettamente commerciale, come le “pubbliche relazioni”. Esiste tuttavia un problema, che potremmo chiamare della “verifica sperimentale” (o della “mera intenzione”). Nell’ambito scientifico vale l’obbligo di pubblica prova. In linea di principio tutti devono poter ripetere l’esperimento, senza considerazione del rango o della notorietà di chi l’ha compiuto per primo e ne ha tratto questa o quella conclusione. In arte sembra invece vigere il principio di autorità: dichiarazioni di intenti o affermazioni teoriche di artisti e curatori sono tenute per valide con esclusivo riferimento all’intenzione. In altre parole: non sono mai misurate in base alle loro conseguenze effettive. Un esempio di mancata “verifica sperimentale”? In Fare una mostra Obrist si sofferma a lungo sull’attività curatoriale di Lucy Lippard tra il 1969 e il 1974. “Democratizzare l’arte”, per Lippard, significava al tempo fare mostre che recassero per titolo il numero di abitanti della città ospite. 557087 a Seattle, 955000 invece a Vancouver. Il proposito site specific di Lippard è mirabile, senza dubbio. Ma è anche efficace? Oppure dovremmo ritenere che proprio l’intreccio tra futilità intellettuale e apostolato progressista sia all’origine di quel problema cui oggi ci rivolgiamo?

MERCATO E UMANITÀ

Il secondo assioma postula: “Il mercato è sempre manipolabile a fini umani”. Questa certezza è spacciata con temeraria superficialità, se solo consideriamo i duri insegnamenti che abbiamo tratto dalle più recenti crisi finanziarie. Siamo sicuri che il “fine umano” sia sempre graziosamente reperibile sul “mercato”? Gli osservatori più avveduti, storici, economisti, teorici, non smettono oggi di interrogarsi con preoccupazione, in Europa o negli Stati Uniti, sui complessi rapporti tra capitalismo finanziario e totalitarismo. Dovremmo invece chiederci: un curatore educatosi alla scuola di Obrist è in grado di non censurare il conflitto nelle sue scelte espositive? Obrist ci appare qui come l’interprete di una congiuntura storico-ideologica non più attuale – Gillick direbbe “scenario”: la congiuntura post-1989, intimamente modellata dalla credenza nella “fine della storia” e nell’“ineluttabilità” del capitalismo.

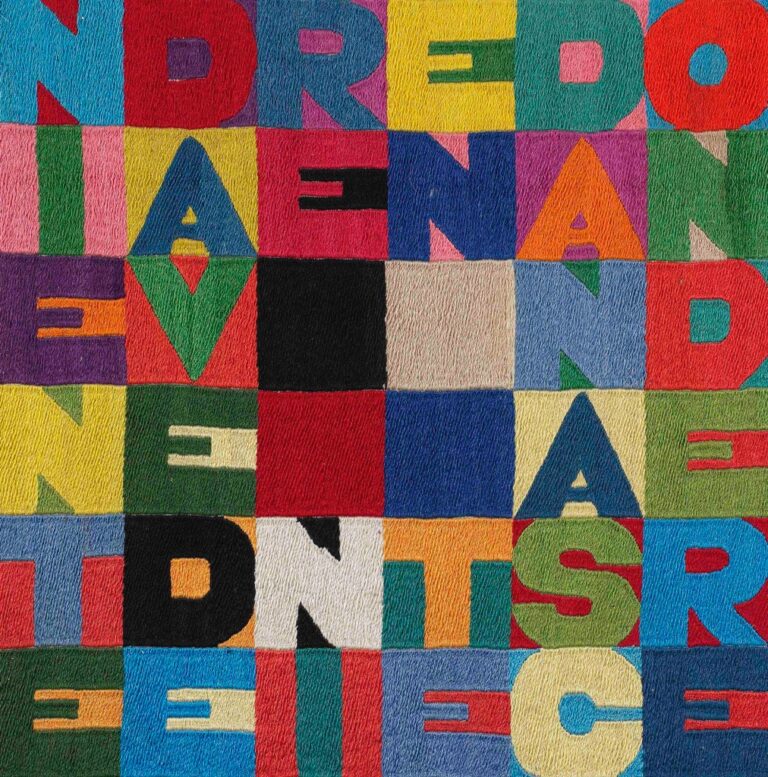

Alighiero Boetti, Niente da vedere niente da nascondere, s.d.

IL CURATORE E L’ARTISTA-MENTORE

Il terzo assioma concerne direttamente il curatore, o meglio il carattere propagandistico della sua attività. Obrist ha definito in vari modi la figura del curatore. Lo ha chiamato di volta in volta “impollinatore”, “catalizzatore”, maestro di “caosmosi” (neologismo da “caos” e “osmosi”) o addirittura “salonnière globalizzata”. Come che sia, il curatore per Obrist è al servizio esclusivo degli artisti, mai del “pubblico”. In particolare è al servizio di una ristretta schiera di Figure Seniorili e Grandi Artisti. Questi lo allevano, lo nutrono con confidente benevolenza, lo istruiscono e infine (circostanza decisiva) lo cooptano. La parola che più ricorre, negli scritti di Obrist, è “mentore”. Boetti e Richter sono per lui quintessenzialmente “mentori”. Così Fischli e Weiss. La ricerca di “mentori”, cioè di cooptazione, non ha mai fine, e questa circostanza ha conseguenze particolarmente ingenerose. In assenza di una qualsiasi norma di terzietà e indipendenza curatoriale, è evidente che “pubblico” non può significare nient’altro per Obrist che “platea di consumatori”: coloro cui, opportunamente educati, spetta solo di acquistare il biglietto e irrobustire il consenso. L’attività critica ha responsabilità civili? Ammette fedeltà che non siano di solo fiancheggiamento? Riconosce la società in generale come proprio destinatario? Sono domande destinate a non trovare risposta.

LA MOSTRA E L’OPERA D’ARTE TOTALE

Il quarto assioma stabilisce l’equivalenza tra “libro” e “mostra” nella trasmissione del “pensiero critico”. Anche in questo caso non si hanno formulazioni esplicite né tanto meno controargomentazioni. Tuttavia è facile constatare come proprio da questo quarto assioma discenda il principio cardine dell’attività curatoriale di Obrist: ogni mostra dev’essere un Gesamtkunstwerk, un’“opera d’arte totale” in senso szeemanniano-wagneriano. Un episodio prometeico in circostanze altrimenti ordinarie. Una mostra non si limita a documentare, spiega Obrist: deve invece “destare una sensibilità”, rapire, trasformare.

Personalmente non credo che una mostra sia mai stata in grado di fare tutto questo, se non in modo successivo e vicario; né che “scrittura curatoriale” sia molto più di uno slogan. Dubito anche che il “pensiero critico” possa essere suscitato per via magica (o “caosmotica”). Non sarebbe peraltro un controsenso? Mi chiedo cosa resti, di simili argomenti estetizzanti e irrazionalistici, al netto della loro immediata violenza autopubblicitaria. Osservo inoltre che il libro, come le grandi opere d’arte, non ha pari quanto a mitezza e liberalità. È portatile e resistente, ha un costo accessibile, concede tempo e silenzio e non adotta pose irrefutabili. È insensato chiamare Félix Fénéon in proprio soccorso se non si comprende come, nel dandy anarchico amico di Seurat, annoverato lui pure tra i “mentori”, il culto dell’impassibilità o dell’esattezza è agli antipodi della vaniloquenza.

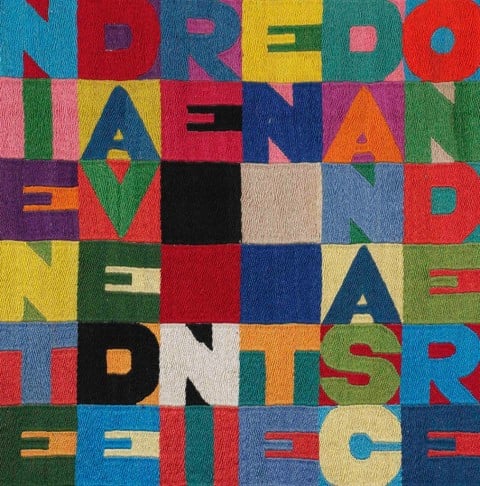

Gerhard Richter, Vögel, 1964

LA SOCIETÀ DEGLI ILLUMINATI

Ai quattro assiomi possiamo forse aggiungerne un quinto, relativo ai processi di innovazione cognitiva e all’elitarismo che ne sarebbe il presupposto. Sono singoli geni, agli occhi di Obrist, a spostare sempre di nuovo i confini della conoscenza. E lo fanno in modi che possono sembrare solipsistici. Ecco che allora ha senso riunire una ristretta comunità di Artisti e Scienziati in posti isolati e fuorimano, come a Kytakyushu in anni recenti. Il loro convegno, cui nessuno assiste, riproduce la fantasia di una “società degli Illuminati” alla Raymond Roussel. È plausibile voler associare tutto questo, che intreccia attitudini da “gruppo Bilderberg” all’autoindulgenza della bohéme, alle retoriche dell’utopia?

RICONNETTERE ARTE E PUBBLICO

Il problema più urgente con cui oggi ci confrontiamo, nell’ambito di ciò che si definisce “arte contemporanea”, è la disconnessione tra arte, ricerca e sfera pubblica. È un problema di indifferenza e conformismo, se vogliamo, e di brutalità ammantata di eccellenti maniere. In termini marxiani: “falsa coscienza”. Storico dell’arte e autore, Gombrich ha ricordato in un’occasione l’importanza dei “valori umani”. Non riusciremo a mio avviso a estendere la conoscenza della Grande Arte senza porre severamente in discussione quel principio di “meravigliosa” e conformistica separatezza su cui, malgrado assicurazioni in senso contrario, poggia la definizione obristiana del processo creativo.

Michele Dantini

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati